恩仇二鬼

旧时科举考试,起码在清初,甚至可能在明末,就已经有了一个不成文的规定,在考生点名入场的前一夜,试院内要举行召请诸路相关鬼神与“恩仇二鬼”的仪式。据说在那天晚上,职事官就要隆重地穿上官服,焚香祭拜,以召各路神鬼。这“神鬼”从大处分有三类,一类是天地神明,专门代理天帝来考场维持秩序、主持公道的,一般来说,此类大神是以关公为主。此为公。一类是考生各家的祖先鬼魂,来考场给儿孙坐镇打气的,但也未必像而今烈日之下候于考场之外的小民那样无所作为,全然发挥不了什么助考作用,因为这些鬼魂中有不少是要往考官屋里钻的。公、私既已兼顾,却也分明:引前者要用红旗,引后者要用蓝旗。

而第三类则是恩仇二鬼,即与考生或其家族有恩或有仇的鬼魂,则纯出于私人恩怨要到考场上来兴风作浪了,但似乎又合于天理,所以实际上是这一群鬼神的主角。他们虽然是一恩一仇,正相对立,但引他们入场时并不做区分,一律召以黑旗。

军卒们朝着冥冥之处摇着旗子,唯恐神神鬼鬼们找不到贡院大门,一面还要长声凄厉地呼叫着:“有冤的报冤,有仇的报仇啊!——”而四围之众大抵便从那几个旗卒后面的虚空中感受到浩浩荡荡的鬼神队伍。及至军卒们把三色旗插在贡院的明远楼四角,也就标志着神神鬼鬼已经各就各位。此时虽然考生们明天才能点名入场,可是他的号房里大概已经有一位或几位客人坐等了。

此事听来让人感到荒诞和悚然,却也不是凭空生事。千百年来,离奇古怪的故事在考场内外总是源源不绝地出现,如果有人要写中国考试史,“闹鬼”和“捣鬼”一样,都是不宜忽略的一个章节。

一

科举考试最早可追溯到隋代,可是由隋至唐而宋,考场闹鬼的记载虽然无法与明清以来相比,但也不能算少了。撇开前述三种,大致分来,尚有四类。

一个可以说是“帮忙鬼”,即以鬼的特殊身份为考生做些常人做不到的事。唐人韦绚《刘宾客嘉话录》就有这样一个故事:郭承嘏应举,交试卷时误把所宝爱的一册法书交了上去,试卷却留在考篮中。他急得正在贡院门口打转,旁边突然出现一个老吏,向他问明缘由,便应承可以帮忙换回,但请以三万钱为酬。当天事情就办成了,郭承嘏前往老吏家送钱时,才发现贫穷的主人已死三日,正因缺钱无法下葬呢。

这种类型的故事在后世并未绝迹,而情节则渐渐恶劣。如南宋洪迈《夷坚丙志》卷七“蔡十九郎”所记,就不是简单的换人考卷了。考生鲁某出场之后,才想起所作辞赋忘押官韵,结果有一小吏为他盗出考卷,改后再原封送回。这小吏多年前死于贡院,因念家贫,就借着捣鬼贴补家用。既然要索酬,就是生意了,长期下去,就可能成为“季节性”的职业。但新死的鬼魂就能用“搬运法”的也实属少见,而且既然连试卷都能盗出,则“何事不可为”呢?

第二种与“帮忙鬼”是相似而相反的,最为趋炎附势,不妨叫作“帮闲鬼”。《夷坚支志·乙集》卷二“邵武试院”记:淳熙十三年秋八月,福建邵武正在考试时,有一吏能见鬼物,只见一黑物从空而下,状貌如鬼,携“当三”大钱二十余枚,遍历诸试桌,时露喜色,便置一钱于案头而去。二十余钱放毕,又持杖绕廊敲打那些没有得钱者,只见那些考生或身仆,或笔坠,而他们却毫无知觉。此吏自念:“岂非得钱者预荐,而遭击者当黜乎?”及至揭榜,果与所料相同,考中的全是“有钱人”。与此相类,在明代则有鬼物进贡院“插旗”的故事,中举者头插红旗,落榜者头插白旗,虽然避了阿堵物之嫌,却让人疑是伥鬼改行进了贡院(见闵文振《涉异志》)。[1]

这种帮闲是不收费的,估计这些鬼物也不是上天所派。世间总有一类小人,见了得势或将得势的人,便不由自主地追着人家的屁跑,其实也未必能得到什么好处的。帮闲鬼即是此类,只是他能够从考生的身上望见什么阴阳盛衰之气,则为世间的跟屁小人所不能企及。

考生未动笔之前,中否已然前定,不论是人力还是天力,都是很让选人气短的。洪迈曾感慨道:“然则名场得失,当下笔作文之时,固有神物司之于冥冥之中,无待于考技工拙也!”有“洋鬼子”卡莱尔者,著文说中国的考试制度,在选拔人才上最为高明,迥出诸国之上。这话很让我们不少学者频频征引,自豪了些日子。但不想在南宋时就有人对考试选拔人才的功用表现了那么大的失望,一切由于天意,竟与人才无关,虽然过激了些,但洪氏父子兄弟世代显宦,娴知官场的“潜规则”,所说也不会全出于愤懑的。

另有一种鬼,则颇有些类似“反社会”倾向的地痞无赖,自己未得好死,没有本事去找冤家算账,却把一股邪气泄到无辜举子身上。此物可称为“无赖鬼”。宋人鲁应龙《闲窗括异志》记云:嘉兴贡院最早本为勘院,即审讯犯人之所,多有严刑鞫拷而死者。改为贡院之后,冤魂起来作祟。每举近两千人,居于西廊第三间的举子常有为魅祟死的。后来一监试官梦见一人,自称“贡院将军”,道:“我死于此地,今得为神。每举子死于场屋者皆我辈为之。可立庙于西北隅,则免。”于是官方居然就为这无赖鬼立了祠庙,士人来就试者,无不先期备下金钱,祷求阴庇。考生死于考场,而且接连发生,不止一二起,虽然初见于此,但料也不是太稀罕的事。把考场事故的起因推到鬼物身上,然后要求考生以祷祀求平安,政府官员果然智高常人一等。于是祟人的恶鬼反而成了贡院的保护神,正如市井中的泼皮或负责治安的差役,只要向其交上一笔保护费,就不会再上门骚扰一般。

还有一种是莫名其妙的鬼物,它们的出现不仅与考生命运相关,更主要的是对捣鬼考官极凶的预兆。清代一首一尾两大科场案,都有鬼物变异做前兆。清初人董含《三冈识略》卷三“乡闱异变”条云:顺治十四年,江南乡试前数日,严霜厚三寸。既锁闱,鬼嚎不止。放榜后弊发,主考方猷、钱开宗,房考李上林、商显仁等十八人,俱骈戮于市。清代北京的贡院一直有“大头鬼”的传说,而且与“科场案”有关。薛福成《庸庵笔记》卷三“戊午科场案”条记:咸丰八年某夕,哗传大头鬼出现。都人士云:“贡院中大头鬼不轻出现,现则是科必闹大案。”孙宣《朱庐笔记》更说那大头鬼是“赤目披发,头巨于常人数倍”,而且直接现形于考官之室。结果那年科场大案,首辅弃市,少宰戍边,内外帘官及新中举子被判军、流、降、革至数十人之多。鬼嚎与大头鬼和考官作弊有何关联,没有人能说清,而且如果没有鬼嚎和大头鬼出现,是不是就可以放手作弊呢,这怕是只有考官才须考虑的问题了。

贡院中的鬼物当然不止这些,即如《夷坚丙志》卷一所记临安贡院,考试期间,或见一男子一妇人携手而入,或见白鹅一群,或见妇人高髻盛服凭栏而坐,不见其足,稍前视之,随即不见。但这些怪异正如同乡下人把猪误赶入学堂,大都与文运无关,只是给考场的沉闷添些活泼罢了。

二

前面所说的几种考场中的鬼物,虽然始终没有绝迹,但在清代考场中却已经明确排斥在合法入场者之外了。大头鬼之类不必说了,即是那种帮忙鬼、帮闲鬼,相当于下层差役所开的自留地,此例一开,对考官们的灰色收入也是颇有影响的。而赶猪入学堂一般的作怪行径,为了维护考场的尊严,也不得不管,何况管起来并不麻烦。正如《三冈识略》所说,场屋中“有神兵竞护,诸魅莫敢近”,于是只有家亲鬼以及感恩、报冤两种精魂,好像脑袋上贴着“免检”商标似的,“得直入无禁”。考官所召请的天地神明所维持的秩序和主持的公道,不过如此而已。后面的戏就是由那几种合法进场的鬼魂们来唱了。

主角自然是恩仇二鬼,但家亲鬼的作用也不容忽视。恩鬼仇鬼现形于场屋,本不相干的考生如果碰上,总要吓得半死,或触了邪气,不要说跳龙门,连性命也是难保的。所以家亲之鬼进考场就有佑护子孙,免让他们遭受无妄之灾的功用。但好像这些祖宗们并不都那么守法,其中不少入场是来走后门的。亡魂为应试的子孙走关节,这故事在南宋时就已经有了,理由多多,哭穷夸富的都有,但此类故事值得一提的却是袁子才《子不语》中的一则,因为这次走后门的是“秦淮八艳”中人称“香扇坠”的李香君。河南固始县知县杨潮观于河南乡试时任同考官,阅卷中不觉疲倦,于是便来了绮梦:

梦有女子年三十许,淡妆,面目疏秀,短身,青绀裙,乌巾束额,如江南人仪态,揭帐低语曰:“拜托使君,‘桂花香’一卷,千万留心相助。”

李香君香消玉殒了一百多年,却托梦考官为老相好侯方域的孙子(这位老贡生估计已经有五十岁以上了吧)通关节,真是好没来由。据袁枚说,这是当事者杨潮观亲口所言,而且“自以得见香君,夸于人前”,“欣欣然称说不已”。但《子不语》把这事揭出来之后,杨潮观却死不认账,为此还专门给袁子才写信声讨,认为袁用“婊子”污了他的清德。随园主人本来就不好惹,正愁着尖酸刻薄无处施展,便连写三封回信。可怜这位七老八十的杨潮观,正人君子没有装成,一肚子烂杂碎都被掏了出来。袁氏的回信堪称妙文,就刊在《小仓山房尺牍》中,建议读者不妨找来看看。

无弊不成考。但人作弊有王法来管,鬼作弊却是合情合理,何况人家那不是“作弊”而是报恩呢!以德报德之训,涓滴涌泉之喻,国人是自古即视报恩为美德的。所以“恩鬼”的出现自是顺理成章。鬼魂到考场上来报恩,倘是见中秋将至,送来两盒月饼作夜宵,那实在是没眼色得很,因而此时的报恩只有作弊。此处略举几例,可见鬼物作弊的手法与人间也并无异致。

第一是场前卖题。《夷坚支志·景集》卷三“三山陆苍”条记,山东潍州人傅敞到吴江一寺,见有厝棺,问僧人,知是前任知县的馆客陆苍病故之后,无力归窆故里,于是傅敞恻然悯之,为其迁葬于公墓中。到了这年七月,傅敞参加考试,便梦见陆苍前来,把三场的试题都告诉了他。于是提前属稿,临场抄讫,自然是高中了。

第二是在试卷上做记号。南宋罗大经《鹤林玉露·丙编》卷二有一条,记汪玉山主持贡举,念一布衣老友屡试不中,便写信邀他至富阳某寺,悄悄对他说:“试卷第一段用上三个‘古’字,我就知道是你的卷子了。”考完之后,汪玉山搜索诸卷,果有用三“古”字者,径置于前列。可是及至拆号,名字却非其友。数日后友人来见,玉山怒责之,友人指天誓曰:“我因为暴病差一点儿死掉,根本就没参加考试,哪里敢漏泄?”不久,那个以“古”字得中的前来拜谒,汪玉山就问起为什么要在第一段用三个“古”字。此人答道:“某来就试,借宿于富阳寺中。见一棺尘埃漫漶,僧人说:‘此一官员女也,殡于此十年不葬。’当晚我就梦见一女子,对我说:‘此去头场第一段可用三古字,必登高科。但望你中后能把朽骨葬埋。’于是我就听了她的话,果叨前列。”这是富阳寺中的鬼魂无意拾得了关节,顺手便卖给了施恩者。明人白话小说《石点头》有一回“感恩鬼三古传题旨”就是演义的这个故事。

第三是场中枪手,这里趣闻最多,也最能见人事诡谲。《夷坚支志·丁集》卷二“吴庚登科”,记绍兴年间的一次乡举,吴庚本来不是读书的材料,而且那年“场屋严肃,不得相往来”,弊也难作。吴庚正在窘迫无计,仿佛见到自己的业师张垣在自己座侧答题,便取过张垣的试卷,照抄一遍。接连三日,全都是照抄,结果竟中高等。出场之后,吴庚登门向老师张垣致谢,才知道张根本就没有入场。此时这位坐馆先生说了一句不仅让东家无限受用,而且也可让考官引为经典的话:“是无它,乃君家累世阴骘,彰闻天地,神祇故以善祥相报。”

明明是作弊的丑事,一句“祖宗阴德”就可以让曳白之徒无限风光。明末无名氏《集异新抄》[2]卷四“场屋”一条和清人梁恭辰《北东园笔录初编》卷三“白卷获隽”一条,所述最为典型,一字不写,三场白卷居然能获高等,而替他们补作的枪手居然都是素不相识的堂堂县太爷。当然这一切自有恩鬼顶杠,作者还叹道:“报施之巧如此!”是报施之巧,还是编故事圆谎之巧,真是只有鬼知道了。两篇故事出于同一机杼,情节曲折,此处就不费篇幅了。其他如《聊斋志异》中《褚生》一则,是感于朋友知遇而入场捉刀,蒲老先生赞叹道:“其志其行,可贯日月!”感其报恩之德,略其作弊之罪,老先生连自己为什么一再铩羽,以致气得编故事损人的老账也忘了?国人的情与法观念既然如此混乱,那还不就由着当官的尽兴召鬼吗!

俞樾《右台仙馆笔记》卷十三所记,则是恩鬼公然来做枪手。一富家子入闱之后,执笔苦思,终日不得一字。忽然就来了一位老翁,把自己做的草稿送给了他。二三场均是如此,榜发之后,居然中式。原来这位少爷做了一件好事,他娶了个新娘,成婚时才知道,这位新娘本来许配给一位老儒之子。老儒死后,其子甚穷,女子的父母便悔婚,把她嫁给了这位少爷。于是这少爷访求到老儒之子,“衣以己之衣,扫除别室,使成婚礼,尽以妇家所装送者畀之。”而那位场中的老翁就是老儒的鬼魂。

果报之迅速及慷慨,真让考生们有些按捺不住,急着要去做善人,起码要少做缺德事了。清人刘青园在《常谈》中说起亲历的一事,某年夏天,士子数人肄业寺中,谈某家闺阃事甚为猥亵。一士人摇手急止之曰:“不可不可,场期已近,且戒口过,俟考中后再谈何害。”刘青园感慨道:“噫,士习如此,其学可知!”可见这类故事也并不能移风易俗。何况考生们也知道,真正能获取厚报的还是往考官身上投资。而考官有了恩鬼做掩护,瓦釜雷鸣自有瓦釜的造化,别人不必说三道四,只须检查自己和祖宗做没做积德的事就是了。

为了让神鬼报德,这恩鬼是必须要请的,然而请虽然要请,却也不便过于张扬,所以召鬼喊叫时,是从来不喊“有恩的报恩”的。而且一场中的恩鬼也不能太多,否则的话,那就不是考生答题,而是恩鬼们比手段了,到了那时,“大头鬼”也就该出来了吧。

三

这种“恩鬼”报恩的故事虽然不少,但大多很乏味,也很少被人津津乐道,说起来也不过是一句“有鬼”(即有人捣鬼之意)罢了。本来嘛,你走后门侥幸得了功名,别人已经气不打一处来,谁还会相信你的鬼话。所以世上流传的科场故事,倒是仇鬼报冤的居多。某某人平时举业不错,考场上却交了白卷,或者文章写好了,突然洒了一片墨汁,这些事是常有的;最可怕的是某某人在考场上发疯了,乱跳乱叫,三五个号兵也按不住,还有的自己在场屋里寻了短见,一根麻绳吊在屋梁上。这当然不是考官在捣鬼,于是人们就把责任推到冤仇之鬼身上,而最终的责任则在于考生自己或者他的祖上缺了德。

召鬼入场的记载,最早见于明清之际人董含的《三冈识略》,此后在闲斋氏《夜谭随录》和梁恭辰《北东园笔录初编》也有类似的叙述。其仪式虽然没有正式列入祀典,但为各科所遵行却无大误。所以江苏巡抚张伯行主试时不召二鬼,被《履园丛话》的作者钱泳视为豪杰,而梁恭辰的“家大人”梁章钜在广西主试,也无招二鬼事,但那也许是边裔省份之故。钱泳对张伯行所主一科“无一病者”大为赞叹,视为异数,因为闱场中不但常有考生病倒或发疯,死人的事也是常有的。

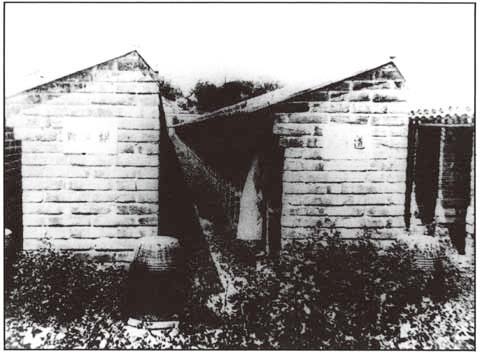

当年的江南贡院全景

在讲这些死人的事之前,我们不妨先了解一下这考场的情况。近人马叙伦在《石屋续渖》“清代试士琐记”中对此有可珍贵的描写,我把它再参照着其他一些材料转述如下:

各省举行乡试的考场叫贡院。这贡院是个很大很大的院子,据说最大的江南贡院(就是南京夫子庙后面那一大片,现在已经成了古香古色的文化市场了)能放两万多考生。这院子里盖上一排一排的简易房屋,密密麻麻的有百十排,每排一百号,一号就是一间屋,按《千字文》“天地玄黄”排下去,所谓“天字第一号”就是从这里来的。这间小屋叫场屋,也叫考号,还有的就叫作号房,与监狱的按房编号是出于同一思路。这号房有多大?高能让人站起来碰不破脑袋,宽能让你伸出一只胳膊就摸到对面的墙,深的尺寸大一些,里面搭了个北方的炕,既然是炕就是睡觉用的,虽然不大宽敞,但只要脑袋朝里,腿总是能伸直的,不过也许要伸到炕外边去;这炕兼做答卷子时用的坐具,那可是宽宽敞敞的。总之,如果往奢侈方面猜想,这考号的规模就和现在常见的单人床大小差不多。考号是没有门的,迎门之处支着一块木板,那就是答卷子和吃饭用的桌子了。然后在那里挂一张帘子,算是内外有别。考生们自我解嘲地管这叫“矮屋风光”。

每到大比之年的秋八月,全省的秀才公们就要集中到这里考上三场。每一场三天。考试的前一天考生就要入场,这天的一大早,考生们挎着考篮,背着铺盖,像过年时挤火车的民工一样,排着长队,等待入场。常言道:“秀才见了兵,有理说不清。”大部分秀才和大兵打交道,大约就是从贡院开始的。大兵们挎着腰刀,很是威风,平日趾高气扬的秀才举人老爷们,此时像三孙子一般垂头搭脑,在烈日下要多蔫有多蔫,大兵们对他们呼来喝去,他们连个屁也不敢放。先是“拘之如囚徒”,而接着就是“防之如盗贼”:秀才举人公们一个个地要经过搜查夹带、验明正身这道程序,而兵爷们也趁机发泄一下对秀才公的不恭,搜查时无微不至到脱掉裤子,扒开隐私。万历年间的南京考场不是有一个真实的笑话吗,一个考生被大兵从肛门中搜出了夹带,抵死不认,硬说是后面那位把自己的夹带扔进去的。大兵颟顸,便要追究后面那位,于是此公笑道:“即我所掷,岂其不上不下,恰中粪门?彼亦何为高耸其臀以待掷耶?”(《古今谭概·杂志部》)嘻嘻哈哈,大约多半是调侃大兵的不明事理吧。但他也不会开心得太久,下面就要搜他,弄不好也让他高耸其臀的。我曾奇怪,当时还在骆秉章幕中当师爷的左宗棠,一脚把比自己高几级的总兵爷踢得在地上乱滚(虽然据书中的记载是他扇了樊总兵一个嘴巴或者踢了一脚再加上骂句“王八蛋”,但我觉得左爵爷起码心里是想把那大兵踢得满地乱滚的吧),他哪里来的那么大的火气和仇恨?现在想起,估计也是在应举时受过大兵此类侮辱,积怨之深,以致失态灭性了吧。总之,等考生们被检验合格而放行之后,再各自对号入座,已经是时近黄昏,此时虽然身体像抽了筋,心里窝着晦气,但也要打点精神,准备考试。因为当天晚上就要把考题发下,考试就算开始了。

江南南院考生入场的场面。眼力好的可以从左侧看出考号是多么狭小。

考生们一入考号,就要一口气在这里住上三天三夜,吃喝于斯,便溺于斯,赶上秋老虎,这考场就是五味杂陈、臭气熏天。特别是江南湿蒸之地,白天苍蝇骚扰,夜间蚊子袭击,那滋味比监狱里也差不太多。但监狱里的犯人用不着冥思苦索地做文章,所以才涩的秀才举人实在远不如犯人们自在。

这矮屋的风光,我们还可以从北京贡院的老照片中加深一下印象。北京贡院的故址就是现今建国门内中国社会科学院,旁边的胡同还保留着“贡院”的名字。现在自然是繁华的所在,当时却是濒临东便门的荒僻的城墙根。从保留下的照片来看,那矮屋的湫隘、院落的荒秽,真让人难以想象这就是士子们一步升天的“龙门”。都城的贡院尚且如此,其余各省、府、州、县的考场只能等而下之。(芥川龙之介看到南京贡院那密密麻麻挤在一起的两万六百间号房,“不仅没有壮观的感觉,相反却觉得凄凉”,并从而想到考试制度的“无聊”。这位日本小说家对中国文化的了解远远胜于卡莱尔之辈。)而北京贡院还有一点自然条件的优越处,那就是气候,只要不是碰上秋老虎,天气还是很凉爽的。所以“仇鬼”出现在棘闱中,总以南方居多。清代道光丁酉福建乡试,时酷热异常,三场中士子犯病及犯鬼者不一而足。戴莲芬《鹂砭轩质言》卷三记丁卯年的南京乡试,竟有一半考生中暑,而死于场屋者达四十余人。所以这一科里的仇鬼索命故事也就自然多起来了。

矮屋风光——北京贡院号舍图。

一科下来,贡院中总要抬出几具尸首,又要架出几位神经病。这事拿到别处,总得要对事故原因做个调查,有个交代,但在考场中就省了这些麻烦,理由是现成的——仇鬼报冤,谁管得了?如果家属再来追究,弄不好就把这事编进《棘闱夺命录》,或者演义成一场小戏,来个“满村听说蔡中郎”的可能都是有的。然而这只是仇鬼被官府利用的一面,它更重要的内涵却是民众对负心忘义者的痛恨。

四

科举考试对读书人确是不折不扣的“龙门”,跳过去就是身价百倍,科举制度确实在一定程度上给寒门士子一个进入上层的机会。正是因为这个缘故,穷书生“成龙”之后忘恩负义的事就特别引人注目。所以考场上仇鬼的出现,大多是针对夫妻、情人、朋友之间负心背义的报复。进了考场,考生的亲属友朋对他有多大的企望,他的仇人和冤家就会对他有多深的诅咒,以人事推及鬼事,与考生有恩仇关系的鬼魂在这个时候自然也十分兴奋,把考场当成有仇报仇、有恩报恩的机遇场所了。

但仇鬼的冤报是有局限的,它不可能制造超出考场范围的事故,于是就有了大约如下几种形式的复仇。

逐场。让考生不能正常进行答卷,中途被逐,这大约是最轻的惩罚方式了。其中最省事的就是冤鬼在场中现形,使考生心虚胆怯,自知硬顶下去只能把事情弄大,便知趣地退场。这样考生的隐恶不至彰露,也躲过了更严厉的惩罚。而冤鬼只求仇人不能成龙,也便放手,应算是最为宽容的了。

有的则更为简捷,连鬼面也没见就开溜的。汤用中《翼駉稗编》卷一“科场隐事”有数条,其一曰:庚申科,苏州某生方入号舍,号军问他姓什么,答曰姓张,号军贺道:“如此则张爷今科必中矣。昨夜梦一女郎坐此号,手捻桂花一枝。我问何为,曰待张郎。今爷姓适符,又坐此号,必中无疑!”张某闻言色变,惶遽出号而去。

有的则是让考生进了矮屋,然后冤魂附体,自报家门,把考生的丑行揭发,让他声名扫地。《北东园笔录初编》卷三记乾隆丙午江南考场事云:考题刚发下,一士子便高歌不停,忽题一诗于本号墙板上,云:“芳魂飘泊已多年,今日相逢矮屋前。误尔功名亏我节,当初错认是良缘。”题罢踉跄而去。同书《续编》卷五则记某年乡闱,有一生,忽作手抱琵琶状,弹唱《满江红》小调,淫声戏嬲。陡然痛哭,又呼“害奴好苦”,奇变百出,若有鬼凭之。最后取卷拭泪,昏昏睡去,次日一早便狼狈出场。

污卷。把考生的考卷弄脏、弄破或弄丢,让他白白忙了一场。这也算是较宽容的一类。

徐崑《遯斋偶笔》记他亲历一事:康熙辛卯江南试,一考生完成两篇,去厕所的工夫,那卷子就不见了。少顷,至公堂传谕道:“棠字号所失卷,已自空中飞落西文场,裂为二矣。”此生要求换卷重做,监临某公峻拒道:“其中有鬼神,换卷也是没用的。”

闲斋氏《夜谭随录》卷二记一次乡试,某秀才写文章写到了半夜,忽然见一人撩帘而入。此人古衣古冠,面目怪异,秀才正吓得发呆,那人伸出一掌,道:“我是司掌文运的神明。你家的祖宗积有阴德,此科你应该高中。你在我手掌上写一个字,填榜时以为验证。”秀才大喜,就用笔蘸满了浓墨,在那人手上写了一个大大的“魁”字。刚刚写完,那手便不见了,神也没了影踪,却见那“魁”字跑到自己的试卷上,墨又黑又浓,力透数纸。自然,那司文之神是冤鬼假冒的。

发狂。冤鬼现形或附体,让考生在闱中发狂,这在科场中也很不少。《北东园笔录初编》卷五记乾隆己亥乡试,仅第一场就疯了三个:

其一人首场交卷毕,忽发狂出棘闱入市中,遇人辄搏击;其一人甫领卷入号舍,忽狂叫曰:“我只能为呈辞,使人相攻陷,胡强我作八股艺为?”尤异者,推字号泉州某生,日将夕,大叫疾趋出号舍,号军四五人挽之不可得,但呼曰:“觅汝五年,今始获遇汝,汝不得他去。”既乃奔出庭中,监临命以水沃之,如故。寻跳跃不可制,因缚之。

最严厉的报复自然就是索命了。仇鬼索命于考场,这冤毒必已很深,但这索命多表现为考生的自杀或暴病。据各种笔记记载,自杀于场屋者多为上吊,虽然有的说是为冤鬼掐死后做成自缢状,但并不可信。而冤鬼本身即是缢鬼者的传说也很多,如孙枟《余墨偶谈节录》中记湖南某科秋试,一浏阳士子入闱后,夜半忽于卷首大书八绝句,题毕自经死。而那绝句却是一个女子的口吻,最后一首道“今夜月明人静后,青绫一幅了残生”,显然就是个缢死的冤魂了。另外考生入场多携小刀,所以自刺而死的也时而可见。前述《鹂砭轩质言》记丁卯年南京乡试死四十余人,其中有三例据说是最“奇”的,仅录其一于下:

一为扬州某生,初八夜,人挥箑坐衖中,生独酣寢。夜既深,闻窸窣声,不之异,猝见生冲帘出,手掷碗碎,以片磁划腹,血泉涌,抓五脏摔之地,厉声曰:“不信,视予心!”言已倒地绝。

死状虽然极惨,但据相随的老仆说,此人的兄弟早死,遗下寡妻孤儿,此人为霸占财产,竟逼死弟妇,害死孤侄,所以也是罪有应得。

这些为冤鬼索命的除了忘恩负义者之外,还有大量逼奸婢女,包揽词讼,发放重贷,渔肉乡里,侵夺田产,贩卖鸦片之恶者。梁恭辰甲辰参加会试,邻号有人缢死于厕中,死前在卷子上自供:“刀笔杀人者三,鸡奸致死者一,请大人正法。”真是“一死不足以蔽辜,而天必死之于耳目昭彰之地!”

冤鬼索命固然是假,但对这些死者一做调查,竟然挖出那么多丑事,却是意外的收获。由此我们也可以看到某些秀才举人老爷们利用在乡间的地位都做了些什么德行事了。所以贡院中的仇鬼之说,也并不是全无意义。

当然,死于场屋中也不可能全是有隐恶者。进入矮屋之前,考生本来就是冰炭交战于心,只盼着能遇上个猜中的考题。及至考题发下,立刻傻眼,盼了三年的希望落空,下次机会又要苦等三年。正如刘青园所说:“当其时,默对诸题,文不得意,自顾绝无中理,则百虑生焉:或虑仇不能归,或忧饥寒无告,或耻亲朋讪笑,或债负追逼,或被人欺骗,种种虑念,皆足以致愚夫之短见,而风寒劳瘁病亡,更常情也,恶足怪?”

所以在前述那么多考场中的鬼物之外,不能不提一下真正的考场鬼,他的名字就叫“科场鬼”,是那些因“风寒劳瘁”或自寻短见而死在考场中的书生。鲁迅先生在《无常》和《女吊》中两次提到他,在城隍庙或东岳庙大殿后面的暗室中,在目连戏过鬼的队伍中,科场鬼与吊死鬼、淹死鬼、跌死鬼、虎伤鬼排在一起,应该看作是无辜的冤魂一类吧。民众是善良的,在他们眼里,对那些从底层向上奋斗而不幸死于考场中的下层知识分子,是含着一些同情的,虽然这些人爬上去之后,于自己并没有什么好处。但是有一事让人担心:吊死、淹死、跌死、虎伤诸鬼都是要讨替身的,科场鬼与他们为伍,是不是也要到科场上找替身呢?真是这样的话,麻烦可能又更大了些吧。因为据说死于考场的士子,尸首虽然“打天秤”出去了,魂灵却留滞于考场之内呢。[3]

二〇〇七年十一月

附:袁子才答杨笠湖书第一封

秦世兄来,递到手教,有是哉,子之迂也!《子不语》一书,皆莫须有之事,游戏谰言,何足为典要,故不录作者姓名。足下当作正经、正史,一字一句而订正之,何许子之不惮烦耶?为载香君荐卷一事,色然而怒,似乎有意污君名节,则不得不大言以开足下之惑。

夫至人无梦,足下在闱中不但有梦,而且使女子入梦,其非至人也明矣。然而求者自求,拒者自拒,如《画墁录》载范文正公修史一事,则虽非至人,亦不失为正人。乃足下公然如其请而荐之,为正人者当如是乎?其事已毕,则亦浮云过太虚,忘之可矣,何以庚寅年运川木过随园,犹欣欣然称说不已?凡仆所载,皆足下告我之语;不然,仆不与足下同梦,何从知此一重公案耶?主试是东麓侍郎,亦君所说,非我臆造。今并此不认,师丹老而善忘,何以一至于此!想当日足下壮年,心地光明,率真便说,无所顾忌。目下日暮途穷,时时为身后之行述墓铭起见,故想讳隐其前说耶?不知竟见香君,何伤人品!黄石斋先生为友所嬲,与顾横波夫人同卧一夜,夷然不以为忤。足下梦中一见香君,而愕然若有所浼,何其局量广狭之不同耶?

古人如古物也。古之物已往矣,不可得而见矣;忽然得见古鼎、古彝而喜,即得见古砖,古瓦而亦喜。古之人已往矣,不可得而见矣;忽然见岳武穆、杨椒山固可喜,即得见秦桧、严嵩亦可喜。何也?以其难得见故也。香君到今将及二百年,可谓难得见矣,使其尚存,则一白发老妪,必非少艾;而况当日早有“小扇坠”之称,其不美可知。不特严气正性之笠湖见之虽喜无妨,即“佻达下流”之随园见之亦虽喜无害也。然而香君虽妓,岂可厚非哉?当马、阮势张时,独能守公子之节,却佥人之聘,此种风概,求之士大夫尚属难得,不得以出身之贱而薄之。昔汪锜嬖童也,能执干戈以卫社稷,孔子许其勿殇;毛惜惜妓女也,能骂贼而死,史登列传。足下得见香君以为荣幸,未必非好善慕古之心;乃必以好色狎邪自揣,何其居心不净,自待之薄也?书中改“搴帘私语”四字为“床下跪求”四字,尤为可笑。香君不过荐士,并无罪案拿讯县堂,有何跪求之有?足下解组已久,犹欲以向日州县威风,加之于二百年前之女鬼,尤无谓也。

来札一则曰“贞魂”,再则曰“贞魂”,香君之贞与不贞,足下何由知之?即非香君,是别一个四十岁许之淡妆女子,其贞与不贞,亦非足下所应知也。足下苟无邪念,虽“搴帘私语”何妨?苟有邪念,则跪床下者何不可抱至膝前耶?读所记有“衣裳雅素,形容端洁”八字考语,审谛太真,已犯“非礼勿视”之戒,将来配享两庑,想吃一块冷猪肉,岌岌乎殆矣!从来僧道女流,最易传名;就目前而论,自然笠湖尊,香君贱矣,恐再隔三五十年,天下但知有李香君,不复知有杨笠湖。士君子行己立身,如坐轿然,要人扛,不必自己扛也。

札又云:“仆非不好色,特不好妓女之色耳。”此言尤悖。试问:不好妓女之色,更好何人之色乎?好妓女之色其罪小,好良家女之色其罪大。夫色犹酒也,天性不饮者有之,一石不乱者有之。人心不同,各如其面。好色不必讳,不好色尤不必讳。人品之高下,岂在好色与不好色哉!文王好色,而孔子是之;卫灵公好色,而孔子非之。卢杞家无妾媵,卒为小人;谢安挟妓东山,卒为君子。足下天性严重,不解好色,仆所素知,亦所深敬,又何必慕好色之名而勉强附会之?古有系籍圣贤,今有冒充好色,大奇,大奇!

闻足下庆七十时,与老夫人重行合卺之礼,子妇扶入洞房,坐床撒帐,足下自称好色,或借此自雄耶?王龙溪云:“穷秀才抱着家中黄脸婆儿自称好色,岂不羞死!”此之谓矣。昔人有畏妻者,梦见娶妾,告知其妻,妻大骂,不许再作此梦。足下梦中亦必远嫌,想亦嫂夫人平日积威所致耶?李刚主自负不欺之学,日记云“昨夜与老妻敦伦一次”,至今传为笑谈。足下八十老翁,兴复不浅,敦伦则有之,好色则未也。夫君子务其远者大者;小人务其细者近者。黄叔度汪汪千顷之波,澄之不清,摇之不浊;足下修道多年,一摇便浊,眼光如豆,毋乃沟浍之水,虽清易涸乎?愿足下勿自矜满,受我箴规:作速挑惠山泉十斛,洗灵府中一团霉腐龌龊之气,则养生功效,比服黑芝麻、诵《金刚经》更妙也。

仆老矣,为无甚关系事与故人争闲气,似亦太过。然恐足下硁硁爱名,受此诬污,一旦学窥观女贞,羞忿自尽,则《子不语》一书不但显悖圣人,兼且阴杀贤者,于心不安。故遵谕劈板从缓,而驰书先辨为佳。

附来书:

见示《子不语》首本,已全行阅讫,他无干碍,《新齐谐》、《续广记》,无不可者。惟看到《李香君荐卷》一条,为之骇然。此事在壬申科,并非弟固始任内之事,一也;年久,是科主司亦不记谁某,二也;河南乡试中额止有七十一名,安得有八十三名之举人?三也;所中侯生,不过壮悔堂房族孙,非其的嗣,四也。似此信手拈来,总非是实,俱不足辨。

至内中有“揭帐私语”四字,污蔑贞魂矣!末又有某得见李香君,每夸于人,以为荣幸,诬蔑旧交矣。所称李香君者,乃当时侯朝宗之婊子也。就见活香君,有何荣?有何幸?有何可夸?弟生平非不好色,独不好婊子之色,“名妓”二字,尤所厌闻。如所云云,与弟素性正相反,不知有何开罪阁下之处,乃于笔尖侮弄如此!此乃佻达下流,弟虽不肖,尚不至此。此事原属梦间贞魂报德之事,在敝集稿中曾经序述,今录出寄阅,并无所谓李香君、“李臭君”者,亦牵扯不上也。因此不惮冒渎,务即为劈板削去。再,阁下既引为交契之末,更当奉规:书名《子不语》,分明悖圣;以妄诞自居,不但大招物议而巳。阁下名望太重,谅无人敢规劝一言者。自愧忠告而不能善道,祈即赐一回音。

————————————————————

[1] 明人王兆云《挥麈新谭》卷上“仆暴死入场”所记则略有不同,是插红旗兼有黄旗者登科,仅插红旗无黄旗者则终于乙榜。而钱希言《狯园》卷十“场中神”条则云:黃旗仅一面,解头居其下,余举子悉派红旗,其不中式者皆青旗。

[2] 按此书是清乾隆年间人李鹤林(振青),在旧书摊上买到的一部稿本,既无书名,也不知作者。李氏编校之后,起名《集异新抄》,遂以付梓。看书中内容,可知作者实为明末人。

[3] 近人郭则沄《洞灵续志》卷六有云:“士子殁于琐闱,(其尸)不得由龙门出,架绳于空,拽而置之垣外,谓之‘打天秤’。然幽魂不泯,或尚留滞其中,苦雨凄风,飘泊良苦。”

在线阅读网免费看书:http://www.yuedU88.cOm/