22迈入竞技场

利泽德半岛到埃迪斯通群礁

1588 年 7 月 30 日至 31 日

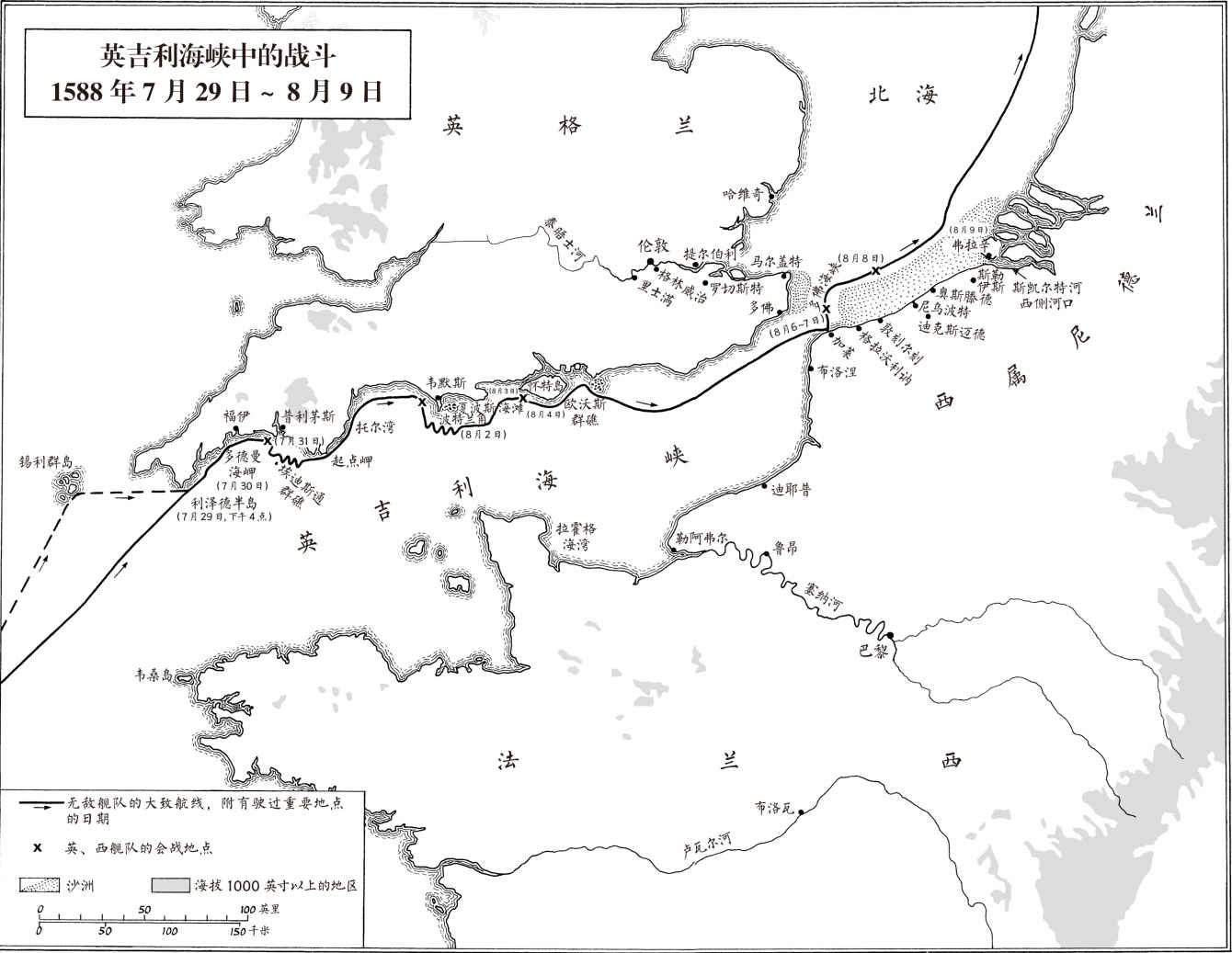

7 月 30 日,周六,破晓时分,所有赶在下次退潮之前能够曳船驶离普利茅斯的英国舰船都已在雷姆岬背后下锚,西班牙无敌舰队的大部队却还没有望见利泽德半岛的影子。在从拉科鲁尼亚赶来的路上,西班牙人并非一帆风顺。前四天的顺风航程天高气爽,令人愉快,唯一的烦恼在于其他船只必须收帆,在低速中艰难前行,以免将可怜的霍尔克船甩得太远。若非受它们拖累,按照其指挥官的设想,舰队的其他分队,哪怕是黎凡特的卡拉克帆船,这时候都可能早已进入了海峡。

虽则如此,到了第五天,即 7 月 26 日周二的清晨,他们还是抵达了韦桑岛的纬度,然而此时风力突然锐减,舰队只好在低沉的天空下减速漂流。这种情况持续到了中午;紧接着一阵强风从北方袭来,随之带来了让人睁不开眼的暴风雨,来势猛烈却为时短暂。舰队比平时更加四散开来,但还是保持了队形,它们避开逆风转向西行,以寻求更广阔的航行水域。面对比斯开湾的怒浪,加莱桨帆船显得过于狭长、低矮,此时果然遇上了麻烦。一艘名为“狄亚娜”号的加莱桨帆船很快传来船体裂缝的报告,她的漏水状况相当严重,不得不申请离队,以便返回某处友方港口。在表示允许的同时,梅迪纳·西多尼亚也将许可的范围扩大到其他加莱桨帆船的各位船长,只要他们认为自己的船只已经在狂风怒浪中过度耗损,就可以做出同样的裁断,不过他们最终全都固执地在渐浓的夜色中赶上前来。

是夜,风向转为西北偏西,而且愈加狂烈;清晨来临时,暴风已经席卷天海,雪浪千堆,宛如山奔,前方的一切无不影影绰绰,甚难辨明。无敌舰队依旧保持着队形,各船都使用了风暴帆,艰难地追随“圣马丁”号北上,沿路举步维艰。烈风肆虐了一天,直到午夜之后都不曾平歇。但此后风力开始放缓,第一缕曙光升起后,天空明洁如洗,只有一丝微风尚存,海面也渐渐沉静下来。当公爵调查舰队状况时,他发现不仅加莱桨帆船已经离散,还有 40 艘帆船也都不见了踪影,其中包括所有来自安达卢西亚的船舶、许多霍尔克船,以及其他分队的零星船只。

领航员抛下测深锤后报告,距离水底的海沙和岩层约有 75 英寻①&,舰队所处位置则在锡利群岛以南 75 里格。公爵下令继续北上,途中保持收帆减速,他还派出三艘轻帆船,其中一艘前往打探有多少船只已经抵达会合地点,另一艘赶赴各处提醒落后的船舶迎头赶上,第三艘负责舰队周边的侦察工作。现在第一艘轻帆船带回的消息称,在佩德罗·德·瓦尔德斯的率领下,之前迷失的帆船已经在前方的锡利群岛等待舰队了。第二天是 7 月 29 日,在那个周五的傍晚,从拉科鲁尼亚起航的无敌舰队终于再次团聚。

全军基本恢复了原貌,只有 5 艘船只退出阵列。4 艘是加莱桨帆船,其中的 3 艘最后回到了不同的港口,虽然损毁严重,但仍然可以航行。第四艘船“狄亚娜”号最先离队,在试图进入巴约讷②&港时搁浅。她的船员连同划桨的奴隶都保住了性命,火炮也完好无损,但是船体彻底破碎了。在一则臆造的故事中,划桨的奴隶里曾涌现出一位名叫大卫·格文的威尔士人,传说他释放了“狄亚娜”号上的奴隶同伴,干掉了西班牙船员,而且成功地捕获了其他三艘加莱桨帆船,后世虽然对这个故事多有驳斥,却至今无损这位虚幻英雄的名声。

人们想知道公爵是否会因为失去这四艘加莱桨帆船而深感悔疚,但是第五艘船的损失其实才更为严重。这艘战舰名为“圣安娜”号,是里卡德的比斯开分队的旗舰(capitana&),它经常被唤作“胡安·马丁内斯的圣安娜”号,以区别于无敌舰队中的其他三艘“圣安娜”号同名船只。她的吨位达到 768 吨(西班牙制),可以携带 300 多名士兵和水手,配备有 30 门火炮,其中一些还是重量级铜炮。她可能属于里卡德本人,又或者是按照里卡德的详细要求建造的,但最终却境况不妙,她要么装备糟糕,要么指挥欠妥,要么连运道也颇为不济。在经历了拉科鲁尼亚的风暴后,她当时就是最后一艘归队的比斯开舰船,也是最急需修缮的那一艘。而这一次,她干脆再也没能重新出现。因为某些原因,她赶在风暴之前向东进入了海峡,在拉霍格③&得到庇护,并在余下的战争进程中一直待在那里。好在里卡德当时并没有登上“圣安娜”号的甲板,而是身在葡萄牙的“圣胡安”号上,不然梅迪纳·西多尼亚将失去他的副指挥官,损失也将严重得多。不过倘使里卡德真在“圣安娜”号上,这艘船兴许也不至于弃舰队而去。为了等待“圣安娜”号,无敌舰队在利泽德半岛附近徒劳地伫留至 30 日,也就是周六的早上。当然,行程的拖延并非全无益处,至少这给了堂雨果·德·蒙卡达的“圣洛伦索”号充足的时间来维修船舵,这艘船是加莱赛战船中的旗舰。公爵在心下喃喃抱怨,相对于悍野的重洋,这些加莱赛战船也委实脆弱了些!这大约是事实。当日后环境再度不那么尽如人意时,“圣洛伦索”号的船舵果然又一次遭到损毁。

7 月 30 日,周六清晨,在无敌舰队开始向海峡挺近之前,眼看着利泽德半岛已经在视野之中浮现,一场军事会议在“圣马丁”号上召开,关于这场会议已经留下太多的论述,但是切中要害的文字却少之又少。同一天,公爵还向最虔诚的天主教国王陛下通报了会议的一项明确决议:在与帕尔马的会合地点确定之前,舰队将不再前往怀特岛以远的地方,因为既然穿过多佛海峡后便再没有深水港口可供停靠,那么只消一场暴风雨就会让他们在沙滩上陷入险境。后来,据一位总体上可靠的见证人、当时身在“圣马丁”号上的阿隆索·瓦内加斯船长报告说,当各分队指挥官正在商议最后关头的战术布置时,堂阿隆索·德·雷瓦力劝大家进攻普利茅斯,他们早先已经从马德里的消息中获知,德雷克和英军舰队的西翼在那里停驻,这个情报随后还从另外的渠道得到证实,西班牙的轻帆船曾捕获一艘渔船,上面的船员也纷纷对此予以确认。一些军官当场表示赞同。但是,依据瓦内加斯的说法,对于进攻普利茅斯的提议,公爵却提出了两点否决的理由。第一,这违背了国王的嘱咐;第二,普利茅斯的海湾入口狭窄难行,而且沿途遍布威力强大的海岸火炮。经过进一步的商讨,与会人员最后终于就公爵的意见达成了一致决定。这就是我们根据一手资料了解到的全部内情,除此之外只有一点需要补充,后来有一次,当捕获佩德罗·德·瓦尔德斯的英国人询问无敌舰队是否曾经打算攻入普利茅斯时,他的回答是,假如有合适的良机,无敌舰队可能就会这么做,但是他本人在任何情况下都表示了反对。

然而,后来,当战败的船只零零落落地返回西班牙,当参加过本次军事会议的大多数军官们都已命丧黄泉或沦为阶下囚,而大众开始在盲目的情感支配下寻找替罪羊时,一则流言不胫而走,说是会上的所有分队指挥官都迫切要求攻打普利茅斯,怎奈梅迪纳·西多尼亚谎称国王的命令让他别无选择,以此为理由驳回了众人的请求。于是乎,仿佛是公爵的谎言、骄矜和懦弱导致无敌舰队错失了赢得胜利的最佳时机。最早散播这个故事的人是一位多名我会修士胡安·德·维多利亚,他留下了一份记录这场战役的手稿,其中最引人注意的恰恰是字里行间漫无边际的舛错和对公爵本人的恶毒毁谤,它将西班牙人的惨败一概归因于公爵的骄傲、愚蠢和怯懦。没有人在这类观点上比维多利亚更加离谱,但是在一些更加声名卓著的西班牙编年史家那里,他的污蔑找到了些许回声。以上情况,连同以下这个事实——费尔南德斯·杜罗④&也从维多利亚手稿里节选了相当一部分内容,放入他那本在其他部分都无可指摘的无敌舰队资料集中,使维多利亚关于那场军事会议的描述拥有了本身并不具有的可信度。

事实上,人们没有任何理由怀疑在那场军事会议中出现过意见一致的景象。认为梅迪纳·西多尼亚面对手下这批久经沙场的副手时,不仅想要而且能够威逼他们接受并不赞同的决定,实在荒诞透顶。在西班牙军队中,根据惯例,每当军事会议出现意见分歧,哪怕只有一人表示反对,所有人都要参加投票表决,而且每个人的观点都要记录备案,并将全文呈递给国王,在拉科鲁尼亚召开军事会议时,无敌舰队实际上正是按照这种惯例履行了程序。梅迪纳·西多尼亚向来对待成规惯例和军队仪礼一丝不苟,他正是威廉·伯勒会乐意与之共事的那一派指挥官;对于如此重要的程序,每个步骤他都不会省略。同样,他也不会对大多数高级军官们的一致意见视而不见。尽管在接过指挥权六个月后,他终于开始不再晕船,并且日益自信起来,但直到最后,他都一直对专家的忠告谨遵不懈,而且总是谦虚地声明自己在海军和陆军事务上仍然懵懂无知。

正如我们没有丝毫理由去质疑军官们对会议决定形成了一致意见,同样,也没有任何令人信服的依据来谴责最终决定的合理性。那时前方布满了未知,在通往普利茅斯的航道沿途状况、海岸火炮的火力、英国舰队的驻扎地点等因素全都不能确定的情况下,只有轻率鲁莽的指挥官才会冒险下令满帆前进,让自己的运输部队自求多福,才会只为了抓住一处疑似存在的英军破绽,便将关乎任务成败的一切全都投入这场豪赌。现存最有效的一份情报显示,德雷克本人的确就在,或者说曾经就在普利茅斯,但霍华德则位于东侧的某处。倘若趁德雷克在卡泰水道⑤&里或刚刚探出普利茅斯湾时打他个措手不及,那可能会取得一场大胜;可是如果领头的船只卡在了通往港口内部的水道入口处,与德雷克和海岸火炮展开激烈的交战,而霍华德又从后方猛扑过来,则必定会招致一场灾难。考虑到这些变幻莫测的可能后果,从表面上看,很难构想出比那次军事会议的决策——沿着海岸继续谨慎推进,同时尝试确定敌人的位置,视情况采取相应行动——更加出色的决定了。

真实情况是,虽然普利茅斯是他们最急于得到的港口,当时却绝不存在任何发动奇袭的机会,普利茅斯也丝毫没有可能被拿下。当他们还高坐在利泽德半岛附近海域上进行争辩、距离预期的目标尚有大概 50 英里时,德雷克和霍华德已经带领战力最强的那部分英军躲在雷姆岬后守株待兔。在会上必然商讨过的众多情形之中,最为不利的一种此刻正在前方逐渐成形。

散会后,无敌舰队开始小心地深入海峡,博登多纳的黎凡特分队以及加莱赛战船打头阵,紧随其后的是主力部队,由公爵和一支盖伦帆船分队率领,吉普斯夸的分队和来自安达卢西亚的舰船分居左右,中间则是排列得整整齐齐的霍尔克船,里卡德的比斯开分队连同剩下的盖伦帆船负责殿后。他们刚一进入陆地守军的视野,最前方的几座烽火台便立时燃起烽火,狼烟从一处又一处海岬上腾空而起,在远处看不真切的曲折海岸线上弥漫开来,警报随之从普利茅斯传播开去,直到整个南部海岸陆续闻风而动。连海峡对岸敦刻尔克附近的航船都能够望见多佛烽火台上的通红烈焰,北福兰角发出的烽火信号也传入了埃塞-克斯岸边的哨兵眼中。同一时间,其他多条纵入内陆的烽火台连线比任何信使都要更加迅速地将警报传遍了英格兰的土地,截至早上,不仅伦敦和诺丁汉已经获悉敌情,约克和遥远的达勒姆⑥&也都得到了消息,西班牙人最终还是来了。

有一阵子,无敌舰队见到的唯一敌人是一艘英国轻帆船,当他们正驶过利泽德半岛时,这艘船忽然从先头部队之间飞快掠过,几乎是以高耸的卡拉克帆船为掩护,轻盈地逃遁而去,面对“拉若塔”号倾泻着愤懑的攻击,离开的时候它还用船上形同玩具的加农炮冲着“拉若塔”号雷霆万钧的炮轰报以还击。临近傍晚时,舰队一线排开就地抛锚,此时他们大约处在多德曼海岬⑦&的下风向(风向为西南偏西)。行动结束后,瞭望员看到埃迪斯通群礁后面有一片片闪烁着阳光的上桅帆——毫无疑问,敌船就在那里,但是数量多少、正做何动作,却因距离太远而无从辨认。于是梅迪纳·西多尼亚派出一些轻帆船,力求尽可能翔实地搜集敌情。

在耀眼的阳光下,霍华德的瞭望员乜斜着双眼,只能约略辨别出西班牙舰队绵延的队列,对方看上去就像一排浮动的长墙,来势汹汹,泛着黑色的光芒,众多塔楼在巨船上方巍峨地耸峙着。他们无法辨别每一条船的身影,因而同样不能点清敌船的数量,不过根据攀到横桅索上观望的绅士们的回忆,自从世界肇造以来,还从没有人亲眼见过规模如此庞大的敌方舰队。明天,他们就能领教对方的本领了。而现在,乌云遮蔽了残阳,天空号啕着下起了雨,在苍茫的暮色中,双方舰队都从对手的视野中渐渐抹去。

那天晚上,当午夜过后,一艘西班牙轻帆船在一位会说英语的军官的指挥下,带着它捕获的一艘法尔默思⑧&渔船返回了舰队,渔船上有四名船员。公爵从他们那里获悉,霍华德和德雷克已经与余下的英国舰队会合,当天下午有人看见他们驶入大海。稍后,在黎明到来之前,第一周激战中最具决定性的调遣活动就此发生了。风向在 30 日晚上是西南偏西,西班牙舰队处在英国人的上风向,因此占据着至关重要的有利位置。到了清晨,风向转为西北偏西,改由岸上吹来,如果西班牙人待在原来的位置,或是向东北方向的福伊⑨&缓缓进发,他们的上风优势会进一步突显。天亮以后,他们发现自己仍处在一小支英军舰队的上风向,对方正沿着海岸抢风航行,试图从无敌舰队的前头移往西方。现在这支舰队正与西班牙前锋部队交火,可是就在阻截这支英军的时候,西班牙人却蓦地在自己身后正对上风向的位置看见了英国的主力舰队。西班牙人已经失去了风向优势,由于风在未来九天的多数时间里始终来自西方,因此除了某些短暂的时刻之外,他们再也没能重新赢回有利的风向。

我们不清楚一切究竟是如何发生的。霍华德出海之后,一定曾经迎风绕过了无敌舰队朝向大海一方的侧翼,然后返回,而且无敌舰队必然曾经向东方航行,或是顺水漂流了数英里之遥,唯有如此才能解释这项壮举何以完成。霍华德对此的全部描述是:“第二天早上是星期天,所有离开普利茅斯的英国船只都重新找回了风向优势,我们目前位于埃迪斯通群礁西部 2 里格处。”之所以说“所有离开普利茅斯的英国船只”,是因为接下来西班牙人将第二次大惊失色,其程度不亚于方才失去上风向后的反应,他们现在眼睁睁地看着那 11 艘沿岸边航行的船只安全绕过西班牙前锋部队,然后在进行新的调戗后驶离岸边,回到了自家舰队指挥官的麾下。正是在此时,多数西班牙人第一次意识到,敌船要比他们曾经操纵过的任何船只都要更加善于抢风航行。对方拥有性能如此优越的船只,还握有风向优势,里卡德等睿智之士很早以前就在担心的事情竟成了事实,战斗距离和性质现在都将听凭敌人的选择。

预感到英国人将会来袭,梅迪纳·西多尼亚发射了一响号炮,无敌舰队随即根据战斗序列列队,每个分队都高度精确地按照军事行动的需要腾挪辗转,各船或满帆或收帆,并依据邻船的情况调整操作,直到整支舰队在英国人眼前首次呈现出著名的新月阵型,这种阵型将在海峡内部的一路激战中持续不断地令对手感到困惑和敬畏。那当然不会是一弯形状完美的新月,但是它仍然有直指敌军的展开的两翼和厚实的中央地带,这么多形制不一的船只能够顺遂地排列并且牢固地保持如此复杂的阵型,足以让任何经验丰富的水手备感惊愕。

英国人做不到这一点,他们从没有进行过这类练习。英国的海员从未低估过伊比利亚人的航海技艺:欧洲其他地区的人民是追随着葡萄牙人的船只才得以远赴世界上最遥远的海洋,巴斯克人则可以从世界上最汹涌诡谲的海域中谋生活,从没有人认为他们是离不开和风丽日的水手;至于那些亲自完成过西印度群岛远航的英国人,更不会对这趟远航所需要的航海技艺心存轻视。即使是这样,呈现在霍华德舰队面前的操纵技艺还是让观者们大开眼界,一如此前英国轻易夺取风向优势时西班牙人的惊诧万分。而且在某种程度上,眼前的景象多少令人沮丧,因为这个阵型蕴藏着超乎寻常的防守力量。

新月阵型之所以令人生畏,是因为醉心于把持风向优势的英军船只只能攻击它探出的两翼,可是那里却静候着战力最强的船只,而且一旦这些船只中有谁严重受损,还可以轻松地“返回到舰队的中央地带”。另一方面,倘使有哪艘英国战舰鲁莽地冲到展开的两角之间,便一定会遭到合围,从而被来自左翼或右翼的强大盖伦帆船切断与后方的联系。那时它们将落入这个新月形包围圈的内部,从后方围堵上来的西班牙侧翼舰船还有风向优势,将在狭窄的水域里捉住它们,英国船只的速度和敏捷都将无用武之地。陷入包围的英舰将被迫近距离交战,并最终落入近身搏斗,它们的同伴若想施援,也只能亲自投入这场大型混战之中,展开面对面的白刃战。而这正是西班牙人一直梦寐以求、英国人却避之唯恐不及的作战方式。

故而当他们各自排出选定的阵型,西班牙人祭出古怪的新月,英国人则排出一列或两列时,两边都在打量对手,却没有任何一方喜欢眼前看到的景象。如果说英国人惊骇于无敌舰队的规模——其体量之大似乎让海洋都不堪重负地发出了-呻-吟——并且为西班牙人的秩序井然而咋舌的话,那么西班牙人却很清楚本方有多少舰船实则无力参战,他们不仅暗自为敌人的快速灵巧感到吃惊,还同样因为敌人的数量、英军一线战队舰船的吨位和显而易见的强劲火力大感讶异。当两军那天清早在战场上彼此注视时,二位司令的脑海必定都曾在一段时间内几近空白,接下来该做何安排,没人心中有数。

他们有充分的理由感到不知所措。出现在战场上的两支舰队在这世上前所未见。从没有人目睹过这样两支海军进行厮杀。没有人知道那些新式武器会有何作为,也没有人了解如何实施战术才能最高效地发挥武器的性能。这一幕揭开了海军战史上新的一页,假如把接下来的时代比作漫长的一天,那么风帆战列舰(ship-of-the-line)将要成为统治战场的女王,它们使用木质船板,借助风力驱动,配备滑膛式加农炮,而新式战列舰(battleship)则仅仅到了这一天的晚上方才登场,它们使用金属装甲,借助蒸汽动力驱动,配备膛线式加农炮。而食古不化的学者们在为始于彼时、绵延至今的时期取名,也就是我们如今所谓的“现代”时,还可能会把这两种战列舰一概而论。不过在这一天的初始,风帆战列舰还没有名字,人们也不知道它该如何使用。那天早上,在埃迪斯通群礁附近,双方舰队中没有一个人知道该如何去打一场“现代”战争。当然,纵使放眼全世界,当时也没有任何人对此知晓一二。

①& 1 英寻约合 1.6288 米。

②& 巴约讷(Bayonne),法国西南部海港。

③& 拉霍格(La Hogue),法国西北部海港,在海峡南岸。

④& 费尔南德斯·杜罗(Cesáreo Fernández Duro, 1830—1908),西班牙海军船长、作家、历史学家。

⑤& 卡泰水道(Cattewater),普利茅斯东侧的普利姆河(River Plym)与南侧的普利茅斯湾会合的一条水道,往来船舶常常在此停靠。

⑥& 达勒姆(Durham),达勒姆郡的郡治已经接近英格兰的北境。

⑦& 多德曼海岬(Dodman Point),在利泽德海岬的东北方向。

⑧& 法尔默思(Falmouth),英格兰西南部康沃尔郡南部沿海城市。

⑨& 福伊(Fowey),康沃尔郡南部沿海小城。