导言:自负的过去

由此,我们将重现辉煌,至少是我们当中的某些人。

——海因里希·希姆莱(Heinrich Himmler)

日记,1924年9月24日

自知时日无多的纳粹党卫军特遣队快速地冲跑在砂卵石车道上,车道为两排稠密的树木所掩映,通向某个路口。此地位于安科纳(Ancona)[1]。在亚得里亚海滨——以西的十英里处,北接小镇杰西杰西,[2]该镇有一个已朝不保夕的机场,现在,党卫军与当地的支持者一起站在了位于这里的福特达摩别墅(Villa Fontedamo)前。这幢别墅共有三层,它的前部饰有六根廊柱和一个小阳台,并涂饰以浅色,以消解夏季午后的炎热,看起来似乎安静得很不协调。这是1943年的秋天。同盟国军队已经开始了对意大利南部的进攻。

受党卫军头目海因里希·希姆莱的指使,这些人敲打着别墅的大门,迫不及待地破门而入,踏上了一小片儿马赛克地板。地板上的土色镶嵌块表明了这幢别墅修建的年份:1855。纳粹党卫军特遣队冲进别墅,发现房内并没有人住,他们对每个房间和壁龛进行了系统的搜查,不放过任何一个角落。他们对房内墙上壁画、油画和书籍的糟蹋逐渐变为纯粹的破坏。然而希姆莱的目的没有达到,他们没有找到他们所想要的。

这幢别墅的主人,奥雷利奥·巴蒂斯奇·古列尔米·巴利亚尼(Aurelio Baldeschi Guglielmi Balleani)伯爵,已经将他的家人安置在附近奥西莫(Osimo)[3]的另一处住所。这个古老的山顶村庄的居民将自己视作i senza testa(意大利语),即“没有头颅的人”(这是暗指位于村镇中心的诸多被削去头部的雕像),它与机场有足够远的距离,并且从他的别墅可以进入纵横交错的地窖网络上,看起来是最为安全的地方。数千年来,这些赭色砂岩中凿出的竖井、隧道和那些隐蔽的角落给人们提供了防潮保护。如今,它们保护了伯爵以及他的妻子和两个孩子,并储备了所有的必需品,这要归功于他们的私人司机,约瑟夫·安哲利提(Giuseppe Angeletti),以及一位名叫里卡尔多·切利奥尼(Riccardo Cerioni)的当地侍仆的先见之明。当德国士兵敲击别墅的房门时,底楼回荡着敲击声。事实上,巴蒂斯奇·巴利亚尼一家人在过去就曾遭遇过这样的“造访”:20世纪20年代的德意志民族主义者,以及30年代以来的德国纳粹和意大利的法西斯党徒。阿道夫·希特勒本人对这个家庭所拥有的东西也颇有兴趣。但是与党卫军搜查这幢别墅的结果一样,他们未能获得那个遗落了数个世纪后又突然落入一位牧师手中的东西,它就是1901年在巴蒂斯奇·巴利亚尼家族位于杰西小城中心的另一处别墅的图书馆中所出现的一部作品的现存最早的手稿,该著作被列为“一百部最危险的著作之一”。

插图1:福特达摩别墅大厅入口处的马赛克地板。C. B. Krebs

这本著作创作于2000多年前,500年前,它被手稿的搜寻者重新发现,此即塔西佗的《日耳曼尼亚志》,此时,它再次并且也是最后一次成为一些人梦想和欲求的目标。回顾历史,在杰西发现的那份15世纪的《日耳曼尼亚志》手写抄本,即所谓的埃希纳斯抄本(Codex Aesinas)[4]&,逃出了纳粹的魔爪时,这事实上已经无关紧要,因为塔西佗的作品已经产生了危害。

作为党卫军头目因而最终要为数百万人的处决行动负责的海因里希·希姆莱,在历史上并不是一个爱书的人。但为什么作为第三帝国第二号权势人物的他会如此上心于《日耳曼尼亚志》?随着整个世界被卷入战争,为什么他会对这样一部已经有2000多年历史的著作——它是古罗马历史学家塔西佗(Cornelius Tacitus)在公元98年[5]&所撰写的一部“论日耳曼人的起源和风俗”的作品,并给这份令人垂涎的手稿冠以《日耳曼尼亚志》的标题——产生如此大的兴趣?是什么使得这本尚不足30页的民族志变得如此宝贵,以至于希姆莱会致力掠取?尽管只有专家才能辨读它,该书在整个纳粹德国一直有可用的现代拉丁文版本和译本——四百年来一直如此。

在纳粹德国,《日耳曼尼亚志》在学校被讲授,并被纳粹文章广泛引用,而且,从党的底层士兵到高层领导,它成为无数国家社会主义者的激\_情渊薮。作为对古代日耳曼民族仅有的一种全面说明,它被视为有关德国人过去的报道,并且被人们普遍地誉为一座“壮丽的丰碑”。然而不幸的是,它并非一种如实的报道,也并不关乎德意志人的过去。

“Germanen”(日耳曼人)——我要以这个名词来称呼日耳曼部族,并将之区别于德意志人——没有一种单一的定义。[6]&对于循着盖约·朱利乌斯·恺撒之足迹的罗马人而言,日耳曼人乃是处于莱茵河以东的一个桀骜不驯的北方民族,他们游荡在北抵波罗的海,南达阿尔卑斯山,(一般来讲)东至维斯瓦河的广大区域中。虽然罗马的作家知道许多诸如哥特(the Goths),苏维比(the Survs),以及条顿(the Teutons)这样的日耳曼部落,但他们仍然在地理意义上将这些部落视作一个单一的种族群体。另一方面,对于一个现代的语言学家来说,“日耳曼语”(Germanic)乃是印欧语系的一个分支,从中产生出了现代德语、英语、瑞典语,以及其他相应时代的语言。从这一视角来看,日耳曼人包含了所有讲日耳曼语言的人。与此略有不同的是,考古学家最初将所有那些发现于北方且不属于罗马起源的事物归为“日耳曼的”;但在1900年左右,他们又重新审视了他们所运用的方法,从而将日耳曼人界定为那些具有相同物质文化的族群。

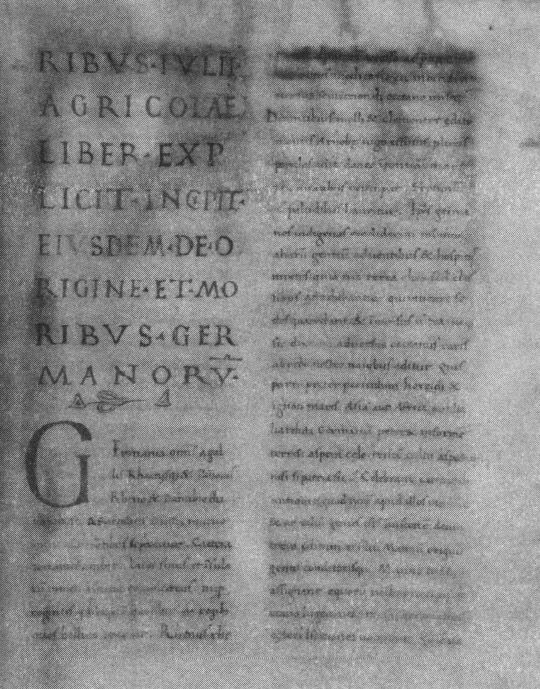

插图2:埃希纳斯抄本:塔西佗《日耳曼尼亚志》的开头几行。(罗马国立中央图书馆)

这一模糊的形象存在有两个问题。罗马作家,包括塔西佗在内,都很少关注日耳曼部落的物质文化,更少涉及他们的语言。大部分他们称为Germani(拉丁语形式)的人也许说着相同的语言,使用同样的工具,但我们对此并不清楚。三种资料来源——古代证据、语言和考古发现——并不能说明一个单一民族的存在。但不论如何定义“Germanen”,他们绝对不能被认为是现代德意志人的祖先,也不能说是“古代德意志人”。因为尽管塔西佗和其他罗马人所描述的日耳曼部落看起来就像是一个具有凝聚力的族群,并日渐成长为一个民族,但这些族群事实上并非如此。德意志人起源于哪一支日耳曼人(Germanen)?是什么共性将他们和他们所声称的祖先联结起来?如何理解那些生活于现代德国领土之外的日耳曼部落,就像瑞典人声称哥特人乃是他们原初的祖先那样?过去的日耳曼人与现今的德意志人之间的谱系是断裂的:“此(the)”日耳曼人(Germanen)非早期德意志人。总是会有一些塔西佗的读者意识到这一点;然而从15世纪到20世纪的大多数人用意识形态的棱镜来研究《日耳曼尼亚志》,并将其视为通向德意志过去的门径。

塔西佗的著作被认为是德意志历史的“黎明”,用来照亮古代德意志人的生活与风俗。黎明的亮光总是温醇的,大多数的读者因而产生了积极正面的印象。当15世纪《日耳曼尼亚志》在一个德国修道院的阴暗图书馆中一经被重新发现,就提供了随后很快成为德意志祖先的典范形象:单纯、勇敢、忠诚、质朴、正直,以及光荣。当希姆莱于上文提到的党卫军执行任务的20年前读到《日耳曼尼亚志》时,它在其灵魂中就叩响了一种少有的心弦:“由此”,像我们日耳曼的祖先一样,“我们将重现辉煌”,他在他的日记中如此吐露心扉。希姆莱只是一长串读者名单中的一位,该名单开始于意大利人文主义者,詹南托尼奥·坎帕诺(Giannantonio Campano)[7],他于1471年呼吁他的德意志听众去奋起而重拾他们的过去。许多世纪后,希特勒本人则考虑在《我的奋斗》(Mein Kampf)中将“日耳曼革命”作为其中一章的标题。尽管在1936年向墨索里尼索要埃希纳斯抄本的元首最终决定放弃这一标题,但对于那些要求回归故国(“homecoming”to former shores)的国家社会主义者来说,这确实能反映出(对希特勒非常适宜)一个重要的意识形态元素。为了回到这个德意志的乌有之乡,他们——包括在他们之前的数代具有浓厚德国情感的人——援引塔西佗作为他们的引路人,而这并非出于塔西佗的本愿。

塔西佗的这部作品在很长的一段时期内——450年——拥有如此巨大的影响力是因为“德意志”在许多个世纪以来不过是一种想象的产物。或者不如说,《日耳曼尼亚志》回答了“德意志”这一观念所产生的问题。成为一个德意志人就意味着要弄清楚作为一个德意志人意味着什么(在此借用19世纪哲学家弗里德里希·尼采的话)。为这样的自我审视作辩护可以说是一个合法性的问题:在北德意志联邦和德意志南部诸邦于1871年1月18日合并为统一的德意志帝国前,并不存在所谓的德意志民族国家,而那些地图绘制员也只能是面对中欧的混乱状态,在绝望中叹息。因此,19世纪以前,德意志仅在情感上存在。在数百个分裂的邦国中,明显缺乏地理和政治方面的统一,在1806年以前,分裂的诸邦一直共存于“德意志民族的神圣罗马帝国”这种松散的混合形式中。[8]支撑统一民族的观念需要共同的过去,共有的文化和母语,但即使是这种从政治的纷乱现实中脱胎出来的文化性的单一民族也只是存在于那些已经抱有德意志观念的人的情感中。现代学者已经揭示,这种所谓的文化民族几乎与政治的现状一样,也是驳杂而纷殊的:民众(Volk)幸福地生活在他们的共同体边界之中,而没有统一的民族文化,他们习于当地传统,并操着与德语几乎两样的当地方言。事实上,与许多19世纪的历史学家所抱有的幻想相反,一个德意志民族国家并不是在政治上或文化上被预设的产物;如此设想将会落入德意志目的论的谬误中。

然而尽管如此,提及1871年前的“德意志人”仍然可以自圆其说。在成为一个民族国家前,作为一个“想象的共同体”(imagined community),德意志民族在知识分子悖谬的期盼中存在了400年。恩斯特·莫里茨·阿恩特(Ernst Moritz Arndt)——一个活着见到德意志帝国建立的德意志民族主义者——就充分地表达出了这种悖谬:“德意志民族?你是什么?你在哪儿?我找却找不到你” 。300年前,也就是16世纪初期,生活在阿尔卑斯山以北的人文主义者已经有意识地称他们自己为“德意志人”,并呼吁他们的同胞进行研究学习,为了自己的祖国免于意大利的诽谤而凝聚起来。而就在塔西佗的《日耳曼尼亚志》中,他们找到了这样一个“祖国”——一个勇敢的民族,他们将之视为自己的先辈。尽管这些先辈们的文化与智识水平与精细繁复的罗马人比起来具有明显的不足,但这些不足却为他们的德行与坚毅所弥补,因而德意志人的祖先事实上是出类拔萃的。

德意志人的敌对者在变,从罗马人到意大利人,从意大利到法国人,从法国人到犹太人,但敌对意识一直是德意志民族意识的典型特征。当“德意志问题”被问起的时候,日耳曼的历史,特别是《日耳曼尼亚志》就会被再三提及。19世纪的德意志犹太诗人,海因里希·海涅(Heinrich Heine),却讽刺了这种不着边际的问题与答案:“日耳曼(Germane)始于何方?又在何处归于沉寂?一个德意志人可会吸食烟叶?大多数人认为不行。一个德意志人可以戴手套吗?是的,但不过是用牛皮制作的……可是一个德意志人可以饮啤酒:的确,他应该作为一个真正的日耳曼尼亚(Germania)子孙来喝他的啤酒,因为塔西佗明确地提到了日耳曼啤酒(cerevisia)……而不论是谁,不管他的血统来自于法兰西、犹太还是斯拉夫,统统都要被判流放。 ”对于不足百年后国家社会主义者所尝试的日耳曼革命,这位离乡去国的诗人自然不会感到惊讶。

尽管海涅的讥讽与元首的主张是对立的,但呈现于希特勒面前的纳粹主义意识形态却并非无中生有,日耳曼神话也不是可追溯到种族主义运动甚至更远的数世纪之前的唯一因素。对于构成国家社会主义意识形态的那些核心概念——种族主义、民族(Volk)观念及其精神,以及完全相同的日耳曼神话——塔西佗的《日耳曼尼亚志》起到了主要的作用。阿纳尔多·莫米利亚诺(Arnaldo Momigliano)[9]——一位嗜书如命并且在观念史方面具有博学的权威地位的学者——就曾如此猜想。在纳粹政权垮台后,莫米利亚诺就将《日耳曼尼亚志》抬至“一百部最危险的书”中的首要地位。他是正确的。因为这部被狂热的纳粹分子当作“圣经”并推荐给“每一个有思想的德国人”的书并不仅仅是被纳粹利用来支持他们的意识形态观点,更重要的是,数世纪以来,它就被尊崇为“黄金宝卷”(libellus aureus)、“一部令人钦佩的杰作”(un admirable ouvrage)、“一件不朽的作品”(ein unsterbliches Werk),它为那些意识形态思想的形成提供了核心观念,并被援引来支持这些意识形态思想。《日耳曼尼亚志》之所以是一部最危险的书不是因为它契合了那些意识形态理论框架,而是因为它促成了那些意识形态思想的形成。它实现了自己的诺言。尽管在很多方面国家社会主义者对塔西佗这一“特别的幸运之光”(particular stroke of luck)的接受被认为是延续了之前的趋势,但其中有一点明显的不同:在希姆莱的党卫军内外,有一种实实在在的尝试,它要把罗马人的描述变为德意志的现实,将过去引向未来,将“德意志”(Deutsche)引向“日耳曼”(Germanen)。《纽伦堡种族法》[10]当中的一项法律——于1936年通过的所谓的《德意志血统与荣誉保护法》(Law for the Defense of German Blood and Honor)——禁止犹太人与德意志人通婚,正如塔西佗著作中的日耳曼人被认为是限制与外族人通婚的。

观念就像病毒:它们以心智为宿主,它们在内容或形式上进行繁衍和变异,并聚合起来形成意识形态体系。在纵向上,它们代际相传;横向上,它们从一个社会群体传播到另一个群体。《日耳曼尼亚志》的病毒自15世纪由意大利输入后,便在历史文本、语言学论文、政治和文化哲学、法律、种族理论,甚至在学校课本中显示出了各种各样的局部病征,所有这些都表明存在着一种严重的疾病。然后——经过350年的潜伏期——在19世纪晚期,它发展到了一种系统性的感染,并最终造成了20世纪的重大危机。自那时起,在最初的回避后,对《日耳曼尼亚志》的研究也就主要是为了学术的缘故,而不再为意识形态服务。

撰写一部关于智识流行病学的著作需要探访病人,并且要考察各种历史的和文化的背景,在这些背景中,《日耳曼尼亚志》的出现看似无关紧要,但却影响恶劣。从15世纪被意大利人文主义者重新发现时的喧嚣到20世纪纳粹从意大利贵族手中掠取过来的暴力企图,《日耳曼尼亚志》传遍了整个欧洲的文学、科学和政治学领域。最初,塔西佗乃是为他的元老院同僚,甚至可能包括罗马皇帝及其顾问而撰写这部著作的,他认为他们会从这篇简短的记述中了解他所要表达的要旨。然而即使是在他同时代的听众与读者中,理解也各不相同。因为文本的意义须由读者涵咏体贴,决定文本意义的是读者在语言上的敏感,他们对文教传统的熟悉程度以及他们对现今政治和文化关切的认识,简言之,即倾听文本所言的能力和敏锐。塔西佗的同侪将他们所认为的事实不加限定地应用于塔西佗无暇顾及的那些读者。当数百年之后,即在被刻薄地称为中世纪的那个时期之后,人们再次回到塔西佗的著作时,他们已经生活在与塔西佗相比而言不同的世界,并以不同的语言进行思考。那些时代的杰出学者往往根据他们的知识和兴趣来解读《日耳曼尼亚志》,并经常草率地对之进行改写,以便论证日耳曼人的优越性。在那些年代,很少有人将自己置于塔西佗于98年在罗马发表《日耳曼尼亚志》的背景中倾听塔西佗本人的本意。恰恰相反,大部分人是为了自身的关切而阅读它。但罕见的是,它为一个狂热的纳粹分子以一种粗野的方式所利用,他认为,关涉“犹太人问题”的法律是恢复据说在塔西佗的小书中曾被提及的那种“种族纯洁”的最新努力。在此,尽管罗马人的作品(大体)保存了下来,但它们的含义却按照人们当时的需要而发生了改变。

对《日耳曼尼亚志》的理解不仅会因时代的不同而不同,而且在任何时候都会有变化。因为没有任何传统是在单一的轨道上发展,其中有诸多不同的潺潺溪流,构成了对同一著作的不同理解。本书的结语部分简要地叙述了有关这一主题的其他方面的历史,但在其余的论述中,我选定追述一个最为主要的分支:将“日耳曼人”(Germanen)视为德意志人祖先的那一支,这一分支将其过去理想化,并声称它作为指路明灯将引导他们走向更为光明的未来。旅途的终点提供了一种视角:塔西佗文本中的思想是如何促生了那些使得国家社会主义从中出现的话语?就像所有的旅途一样,通过历史来追溯某种思想观念是有风险的:我们的眼睛注视着目的地,而很少注意到那些似乎并没有导向目的地的地方,我们将很多著作当作路标来阅读,尽管它们可能并非如此。这普遍被认为是一种“教义神话”(mythology of doctrine),并基于纳粹的情况而被斥为“过去的纳粹化”(Nazification of the past)。当然,塔西佗自己并不是“与我们[纳粹德国人]有种族纽带,因而同情我们祖先”的雅利安农民,《日耳曼尼亚志》也不包含任何国家社会主义者的思想观念。然而这部“黄金宝卷”被一再地用来证明国家社会主义者最终拥之为自身信念的那些思想观念。Ex nihilo nihil fit——没有什么东西是无中生有的。

作为一个国家社会主义者的海因里希·希姆莱特别热衷于《日耳曼尼亚志》,他于1943年秋对该书现存最古老的手稿的搜寻终结了这本书在意识形态影响上的历史,正如15世纪时对该书手稿的搜寻标志着这段历史的开始。党卫军的行动集中体现了一种痴迷(fascination),它不仅仅揪住了党卫军头目的心神,而且也包括国家社会主义者中的主流分子,以及之前数世纪的读者。寻求手稿的失败象征了古代“德意志”的难以捉摸,它被描述为一个乌托邦,一个字面含义为“nowhere(不存在的地方)”的词。因为《日耳曼尼亚志》并不是一种如实的报道:塔西佗很可能从来就没有去过莱茵河畔。他的撰述材料依赖于先前希腊和罗马的民族志作家,他着眼于罗马的事务,对于北方的世界,他只是瞬间一瞥。因此,这部以后被用来界定德意志民族特征的作品是一个罗马人对人类价值的创造性反思和一份政治申明。这无疑是历史的一个巨大讽刺。

[1]&安科纳,意大利马尔凯区首府,位于亚得里亚海滨中部,也是重要港口。该城于公元前4世纪由希腊人所建,存续至今,历史悠久

[2]&意大利马尔凯区的一个小县城,保留有诸多古迹。

[3]&奥西莫,意大利马尔凯区安科纳省的一个城市,《奥西莫条约》即在此签订。

[4]&埃希纳斯抄本(Codex Aesinas),指包含有塔西佗《日耳曼尼亚志》的唯一遗存的最古老的手稿,20世纪初被发现于巴蒂斯奇·巴利亚尼家族位于杰西的一处私人图书馆中,1966年曾在阿诺的洪水灾害中受到毁损,1994年,其残稿藏于罗马国家图书馆。

[5]&全书所有年代都是公元(C.E.),除非另有说明。

[6]&英语仅仅是在形容词方面区分“德意志的”(German)和“日耳曼的”(Germanic);这种区别是极其重要的。然而每当我翻译或转述作者自己提及或自己认为的“古代德意志人”这一提法的文本或理论时,我会用“German”(常为“old”,“ancient”等修饰)对参Germanen(单数,-e),同样的考虑适用于国家:“Germanien”和 “(ancient)Germany”。

[7]&詹南托尼奥·坎帕诺(1429—1477),意大利人文主义者,拉丁语诗人。

[8]&1806年,拿破仑在瓦解了第三次反法同盟后,将德意志西部、南部16个邦国组成所谓的“莱茵邦联”,自任保护人,并宣布莱茵邦联退出德意志,从而使得古老的“神圣罗马帝国”瓦解。

[9]&阿纳尔多·莫米利亚诺(1908—1987):意大利著名历史学家和古典学家,犹太裔,曾执教于都灵大学、牛津大学、伦敦大学以及芝加哥大学,主要研究希腊、罗马史,重视政治思想,此外,对史学理论和“犹太人问题”等亦有研究。可参见《古代世界的自由与和平》(《海国图志》第三辑,上海人民出版社,2010年)

[10]&《纽伦堡种族法》是纳粹统治德国期间颁布的反犹太法,主要由《德意志血统和荣誉保护法》和《帝国公民权法》构成,前者禁止德意志人与犹太人通婚或发生性关系,并禁止犹太人雇用45岁以下的德国妇女为家庭佣仆;后者剥夺非德意志人的公民权。