第四部分 自 然

森林

在所有我被深深地影响的自然景象当中,没有任何景象能比原始森林更壮观的了。不管是生命之火旺盛的巴西人,还是霉烂遍地的火地岛人,都没有对这原始森林产生重大的破坏。这两个地方是自然之神的庙宇,这些地上布满了自然之神的各种各样的杰作。所有人站在这里都会心有触动,都会感到人比其自身身-躯高大。

在热带森林里,当静静走在林荫小路上时,欣赏着每一处宜人的风景,我想象着用言辞来表达我的观点,思考着一个词语接一个词语。对那些从没有参观过热带丛林的人来说,我发现很难向他们表达心灵所体验到的愉悦。大地是伟大的,狂野、懒散而繁茂。自然自身产生并形成,但由人类来接管。人类在其中建立亮丽的房子和花园。如果可能的话,每一个自然的憧憬崇敬者都会冲动地去看外星球的景象。然而对于每个欧洲人来说,在远离他们自己的家乡仅仅几个经纬度,另一个伟大的世界向他们敞开着。当我最后一次行走于这一世界里时,我一再停住脚步,凝视这些美景,试图把它们永远定格在我的脑海之中。我知道,或迟或早,这些印象将逐渐淡化。橘子树,椰子树,棕榈树,椤树,芒果,香蕉,这些将会保存在记忆当中,但是成千上万种其他的树木将逐渐在记忆中褪色。

(图50—— 芒果)

贝壳杉

在新西兰威伊梅特,两个传教士和我步入附近的森林,他们向我介绍了著名的贝壳杉。我量了量一棵这个“珍贵树种”,它根茎处的周长达到了31英尺;附近一棵的周长达33英尺,但我没有去看过;据说还有一棵直径不小于40英尺的参天大树。这些树的显著特征是它们的光洁树干,树干可高达60英尺,甚至会有90英尺。和树干相比,树冠的枝条突然不成比例地小了很多;比起树枝,树叶也一样突然地变小。这片树林的树木几乎都是贝壳杉,最大的树直立着,很像巨大的圆柱。

山毛榉

在火地岛的中央部分,有粘土岩,是其最适合树木生长的地方。在岛的外缘和沿岸遍布花岗岩的贫瘠土地上,长年暴露于烈风暴雨之中,树木长得十分矮小。在法敏港附近,我看到的树比哪个地方的都大,我测量了一株林仙树,树腰周长为4英尺6英寸,还有一些这样的树周长达到了13英尺。金舰长提到过一棵山毛榉,直径7英尺,离树根17英尺。

大海草

有一种海洋生物,它的重要性,在历史中占有一席之地,这就是大海草(泡叶藻)。在火地岛的沿岸和海峡里,从低水区到深海,这种生物长在每一块岩石上。我相信,在贝格尔号和冒险者号的航行途中,没有哪块露出海表的石头不被这种浮游生物覆盖着的。船只穿行于这片风浪之地时,显示出它确然有用。它确实救了许多将要触礁的船只。在西部大洋的高风浪地区,也可以看到这种茂盛繁密的大海草,对于我来说,这也是我的少数惊讶之一了。即使西部大洋岩石是如此坚硬,也没有哪块石头能够抵御大海草的入侵。它的茎圆细光滑,很少有直径超于1英寸的。

一些大海草集中在一起能够浮起它们黏附着的很大的松散石头,在海峡内陆,它们附在石头上。而一些石头是如此沉重,当它们被拉出-水面时,很少有单人能把它们拉到船上。

库克船长在他的第二次航行之旅时说,在凯尔盖朗群岛,这种植物从24英尺的水下长出,“它不是直直地长起的,底部非常弯曲;在水面会延展几十英尺。我可以证明一些植物可以从60英尺的水下长出”。就像库克船长所说的那样,我想象不出还有什么别的植物的茎能长出360英尺。菲茨·罗伊船长,发现它从45英尺的水下上长。大海草草床即使没有很宽的宽度,也会成为天然的防波堤。在敞露的海港,看波浪从海里涌过凌乱的海草,降低浪高,变成静水,真是挺有趣的一件事。

那些以大海草为生的生物,数量很大。一些这样的动物可以说是这些海草的寄生物。几乎所有的叶子,除了那些浮在表面的,都被白色珊瑚线厚厚地包裹着。摇动虬结纠缠的根部,一群小鱼、贝壳、乌贼、螃蟹、海蛋、海星,会统统跳出来。每次去看大海草,我都会发现具有新奇构造的动物。我仅能把这些南半球的海洋森林和热带雨林作比较。如果一个国家的森林被毁掉,我不认为这造成的动物灭绝会比毁掉大海草造成的动物灭绝更多。大海草的叶子是无数鱼类的食物,没有这些大海草,这些鱼儿就不能找到食物和庇护所,如果成群的鱼灭绝,那么鸬鹚和其他的食鱼鸟、水獭、海狮、海豚不久之后也将灭绝;最后,火地岛的野蛮人,这块土地的凄惨主人,他们将不得不更经常地人吃人,引起人口数量的减少,到最后可能完全消失。

(图51—— 海星)

山

火地岛的风景经常让我感到很惊讶,不是很高的山,但看起来却格外陡峭。起先我不明白,但后来我猜测可能是由于一个原因引起的错觉。这个原因就是:火地岛的山,从山顶直到山脚和水边,都会完全进入视野。我记得我在贝格尔船看到的一座山,从山顶到山脚,山的全貌一览无余;然后在庞森比港湾,穿过几个山脊,也看到过这座山。这些清朗的山脊提供给我们崭新的方法来测算距离,通过这种办法来测量山的高度是别有趣味的。

萨米恩托山是火地岛最高的山之一,海拔6800英尺。下面八分之一的高度被灰蒙蒙的树木笼罩,上面积雪覆盖一直延伸到山顶;茫茫白雪,从未融化,呈现出庄严和壮丽的景象。看起来即便是全世界都变成一个大社区,它也仍将是如此。一些冰川,从山上大面积的岭雪弯弯曲曲一直延伸到海边,它们可以和尼亚加拉斯冻河相媲美。这些蓝色冰川也许完全和流动的冰河一样漂亮。火地岛的雪线很低,我们可以想象得到许多的冰川直接连接到海边。无论如何当我第一次看到冰川时,我惊愕了,仅仅3000到4000英尺高的山,每一座山谷里的小溪都成了冰河,一直连接到海岸。

海水渗入到海岛内陆高地;一个考察队的官员说,不仅仅在火地岛,在火地岛以北650英里的海岸,几乎所有海湾都被巨大和惊人的冰川隔绝。大块的冰经常从悬崖上落下,撞击声一遍一遍地回响着,穿过孤寂的水道,就像军舰的舷炮发出轰隆的声音一样。众所周知,地震经常引发大量的土石从悬崖上掉落。冰川本身一直在运动着,而且会产生一道道的裂痕,可以想象,一个强烈的震动(这里就曾发生过)对像冰川这样的东西会有多可怕的影响。

我相信水在最深的海峡被巨大的力量震荡出去,然后以压倒一切的力量反扑回来,猛烈地拍击悬崖上的石头,像捣弄谷壳一样把石头拍成碎片。在纬度和巴黎一样高但在南半球的艾尔海峡,有非常之多的冰川,然而,附近最高的山也就只有6200英尺。在这个海峡,一次可以看到大约50个冰山向外流动,其中一个冰山的高度至少有168英尺。一些冰山由很多相当大的花岗岩和其他的石头组成。其构成因附近山上的粘土岩的不同而不同。在冒险者号和贝格尔号的探测中,离极地最远的冰山应该是在南纬46.5度的彭纳斯海湾,它有15英里长,有一个部位宽7英里。

1834年11月26日,一个棒极了的好天气,我们在奇洛埃岛的东岸看到奥索尔诺火山喷出浓烟,这是最完美的一座锥形山,白雪皑皑,矗立在科迪勒拉山之前。另一座大火山,有着马鞍一样的山顶,从它的熔岩口一直喷出些许蒸汽。其后我们看到了峻崖的科尔科瓦多火山(又名驼背),确实名副其实。因此,我们在一个地方看到了三座活火山,每一座都有7000英尺之高。另外,我们也在南方看到了峻崖的锥形山上覆盖着茫茫白雪,虽然不知道是否是活火山,但起码应处于火山爆发的早期阶段。在这附近的安第斯山脉没有在智利的那么高,也显现不出是地球在这个地区的一个绝妙的屏障。这一山脉,虽然总体来说是直直的南北向,但总是有或多或少的弯曲。

化石树

在乌斯帕拉塔山脉的中央部分、海拔大约7000英尺高luo露的斜坡上,我看到了一些雪一样白色的长圆柱物。这些是石质化的枞树,曾被剧烈地折断过,地面上的树干有几英尺,总数有五十几棵,周长都在3到5英尺。它们互相之间有些许距离,全部就构成了一个整体。我承认我看第一眼的时候就非常惊讶,我几乎不能相信这样的场景表面所蕴涵着的神奇故事。我想象着,当海洋(现在已经退回了几百英里)来到安第斯山脚下时,这个地方以前的一簇簇树木在大西洋沿岸挥舞着枝条。我看到它们在火山土上尽情地成长,这座火山的土壤已经堆积得比海平面都要高了。然而,这里的干地,以及长在上面的树,又被海洋淹没(被卷入海洋深处)。在海洋的深处,以前干燥的土地被一床床的沉淀物覆盖,然后又被大量的海底熔岩覆盖,一层这样的熔岩就有1000英尺的厚度。

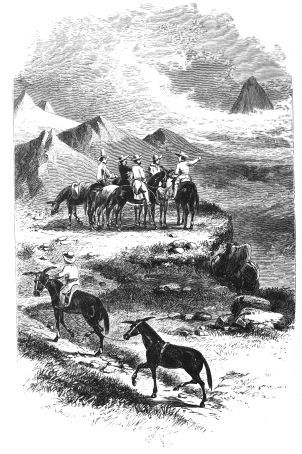

(图52—— 乌斯怕拉塔山口)

这些熔化的石头形成的洪流和液状物曾5次在海床-上铺散开来。

被这些沉淀熔岩覆盖的海洋应该非常深,但是地层力量极致地发挥作用,因而我们现在看到在那海洋之底升起形成了一系列高达7000英尺的高山。那些反作用力也从不闲着,它们总是不停地砍削山脉和陆地的表面,很大的岩层被许多宽的峡谷切割,因而原先埋在沉淀熔岩底下已经变成硅石的树,又从火山土壤(现在变成石头)中暴露出来。这里以前是一个绿色和发芽的火山土层,现在升得如此之高,展现给世人以峻崖的山巅。也因而变得如此荒凉以至于不能为人所开发。甚至青苔都不能在这些石头一样的以前的树上长出。大量的难以理解的这些改变曾经发生过。比起科迪勒拉的历史,这些改变都是发生在近期的。比起欧洲和美洲的化石层,科迪勒拉本身也是很现代的。在北智利的科帕坡,我待了两天收集化石贝壳和观察那里的树,巨大硅酸化的伏地的树干非常多。我测量了一株,周长15英尺。很让人惊讶,这些圆树里的树质微粒都不见了(东西里的每个微粒都移走了),由硅石替代;它保存得如此完美,以至于每一个树洞和树孔都保存完好。

这些树都是枞树。那些当地人讨论我的化石贝壳,几乎和1个世纪前欧洲人使用的言辞一样,这些化石是否由自然而生,这太有趣了。

老海床

从麦哲伦海峡沿着巴塔哥尼亚东岸到里奥·科罗拉多河,一路上的风景都是清一色的。看起来,从这条河向内陆延伸,一直到北方的圣路易斯甚至更北的地方,也是一样。在这弯弯曲曲的东部海岸,相对潮--湿--的盆地和绿色的布宜诺斯艾利斯平原就位于此处。荒芜的门多扎和巴塔哥尼亚平原上有许多河床,到处都是鹅卵石,这应该是在古代海浪的帮助下形成的。然而在潘帕斯,蓟草、苜蓿等野草丛生,古代拉普拉塔河口淤泥堆积成了潘帕斯平原。

地震

这一天(1835年2月20日)值得记住。在瓦尔迪维亚的编年史上,这里最古老的居民经历过一次最严重的地震。我恰巧也在岸上,躺在树林里休息。地震突然发生,持续了两分钟,但是让人感觉持续时间很长。人们很容易感觉得到地面的颤动。直直地站着也不难,但让我头晕异常。这有点像一艘船在交错的水波上,或者更像在薄冰上滑行、冰在重力下发生弯曲时滑冰者的感觉。破坏性的地震立刻摧毁了我们最古老的依存物:我们的站地;这坚硬实在的象征,在我们脚下移动,像一只薄壳在液体上漂荡。在地震时,每一秒钟都让人感到不安;然而我们长时间地沉思,却不会产生恐惧。在树林里,微风吹过树梢,我感到地球在颤动,但没有看到别的影响。

在地震时,菲茨·罗伊船长和别的船员正在镇上。那里的场景更加触目惊心。虽然木头建造的房子没有倒掉,但它们剧烈地摇动,木板互相碾压、发出吱吱呀呀的声音。人们非常警惕地冲出了房子。潮汐以一种奇怪的方式被影响。一个在沙滩上的老年妇女告诉我说,地震发生时水位很低,然后水向高水位流动得非常快(但没有很大的波浪),接着又迅速退回到一个合适的水平。看看潮--湿--的沙子,这也是证据。

3月4日,我们来到了康塞-普西翁港口,船开始靠岸,我在奎恩奎那岛登陆。当地市长很快骑马来告诉我20日地震的可怕新闻:“在康塞-普西翁和塔尔卡瓦诺(港口)没剩一座房子,7座村庄被摧毁,浩大波浪几乎把塔尔卡瓦诺残垣断壁清扫一空。”对于他的最后一句话,我很快就看到了非常之多的证据。整个海滩散落着木头和家具,除了很多的椅子、桌子和书架以外,也有村舍屋顶。村舍几乎被清扫一空。塔尔卡瓦诺的仓库被波浪冲开,大包的棉花、巴拉圭茶和其他有用的商品,在沙滩上星星点点。当我在海岛上行走时,我发现很多碎裂的石头,从黏附在这些石头上的水产品上看,它们不久前是在深水区的,现在被震到高岸。一块这样的石头有6英尺长,3英尺宽和高。我相信,在这一世纪里,这种震动比起平常的天气和海洋运动更加能摧毁奎恩奎那岛。

第二天,我在塔尔卡瓦诺登陆,然后骑马到康塞-普西翁。两镇的如此可怕而又有趣景观,我还是第一次见到。

对一个以前知道这两个镇子情况的人来说,它可能更令人印象深刻。这些遗迹乱七八糟地混杂在一起,几乎让人无立锥之地。很难让人去想象它的原貌。地震发生在上午11点半,如果发生在午夜,那么很大部分的人(这个省有几千人)就将消失了,而不会是只死了不到百人。往常的逃生做法是在地面第一次震动时就冲出门口,单单是这种方式就救活了很多人。在康塞-普西翁,一座或一列房子变成了一堆或一线的遗迹。但在塔尔卡瓦诺,由于大海浪的存在,除了一层的砖头、瓦片和树木,以及零零落落的残垣断壁,基本没剩下什么了。从康塞-普西翁那里看,虽然没有完全变为废墟,但更加可怕,如果我能这样形容的话,那就是一种“残酷的漂亮”。第一次震动很突然,奎恩奎那市长告诉我,他感觉到出事的第一个意识是发现他骑的马和他自己在地上打滚。爬起来,又一次摔倒了。他也告诉我站在海岛峻崖旁的一些牛也滚到了海里。大浪使一个低岛的牛损失颇大,在靠近海湾之处,70头牛被冲走。无数次的余震跟随着而来,在震后的12天里,余震超过300余次。

在看了康塞-普西翁之后,我不知道有多少居民没有受伤,许多房子向外倒下,因此在街道就形成了砖瓦和垃圾小山。鲁斯先生是这里的英国领事,当第一次震动警告来临时,他正在吃饭。在他的一边房子如同雷打一样地崩塌时,他刚刚跑到院子中央。他有逃生的现成主意在脑海里:如果他能跑到那些屋顶已经掉落的废墟上,他就能安全逃生。在大地震动之时,不能站立起来,于是他用他的手和膝盖向前爬,不久就爬上了稍高一些的地势,很快,另一边的房子也向内倒下,大梁木紧贴在他头上飞过。他的眼睛被蒙住了,他的嘴巴也被灰尘堵塞-了,这些灰尘把整个天空染黑,最后,他终于来到了街上。震动接踵而至,在间歇的几分钟里,没有人敢靠近震毁的房子。

没有人知道他最亲爱的朋友和亲人是否伤亡或需要帮助。那些抢救了一点财产的人不得不一直睁大眼睛防止小偷光顾,每一次小余震发生之时,他们都用一只手打着他们的牲畜,叫喊着上帝保佑,另一只手则攥着从废墟里找来的东西。茅屋顶着火了,火焰向四处乱闯。几百个人知道他们自己的财产毁掉了,很少有人能找到食物。总的说来,圆拱门或窗户比房子别的部分更经得起震动。无论如何,一个贫穷瘸腿的老人,依照他的习惯,在地震时钻进了一个门道里,这一次被压成了碎片。

地震后很快就看到3到4英里远的地方来了巨浪,到了海湾中心,轮廓显得十分平滑。但是到了岸上,它撕裂了村舍和树木,横扫岸上的一切,气势不可阻挡。在湾头,形成一道可怕的白色浪花,冲起的浪花离潮面的垂直高度可达23英尺。它们的力量应该相当强大;在城堡,一个加农炮连同它的运具,估计有4吨重,被推了15英尺远。一艘纵帆船被刮到残垣断壁间,离海边有两百码。后两波潮水紧随着第一波而来,在潮退的时候带走了许多漂流残骸。在港湾的一个部分,一艘船被高高地抛向海滩,又被潮水带走,再一次被送到海滩,又被海水卷走。在另一个部分,两只停靠得很近的大舰船被转来转去,它们的缆绳3次缠结在一起。

虽然抛锚在36英尺深的地方,它们有时还会搁浅。大波浪也许会移动得稍微缓慢一些,所以塔尔卡瓦诺的人有时间跑到镇后的小山上去。一些海员,在海浪到来之前向海里奔跑,能成功地跑到船上,安全地乘风破浪。一个老妇女和一个四五岁的小男孩,冲到一艘小船上,但是却没有人划船,这条船结果撞向了锚,裂成两半,老妇女淹死了,小男孩抓住船的残骸,几小时之后被救了上来。咸水坑依旧滞留在残垣断壁之间。小孩子们用旧桌椅制成小船,显得很高兴,但大人们却愁眉苦脸。然而,在这场灾难之中,去观察居民的积极性和高兴指数,应该是很有意思的。鲁斯先生,以及他带领着的一大群人,第一个星期生活在苹果树下,像野炊一样,民众还显得很高兴,但不久就来了大雨,引起许多的不便。他们没有一点点可遮蔽风雨的地方。

生活在塔尔卡瓦诺的普通居民认为,地震是一些印第安老女-人引起的。印第安老女-人两年前被冒犯了,她们阻止了安图科火山的爆发。这种愚蠢的想法很有意味,因为它显示了经验教导他们去观察:被压制的火山爆发和地面震颤有关系。

特别是这种情况下,据船长菲茨·罗伊说,有理由相信安图科没有被影响。然而,在大地震发生后的20日,此地西北方向360英里的胡安·费尔南德斯岛,却在剧烈地摇晃,许多树都被震得互相撞击,而靠近海岸的一座海底火山迸发出熔岩。这些事实很引人注目,因为这座海岛在1751年的地震中,比起其他和康塞-普西翁同等距离的地方受到了更大的影响。看起来,这两个地方有地下的连接。

奇洛埃,康塞-普西翁的南部340英里,比起瓦尔迪维亚附近的地区,这里震动得更加剧烈,然而,瓦尔迪维亚的维拉莱卡火山没有被影响到,而在奇洛埃对面的科迪勒拉的两座火山同时强力爆发。这两座火山以及附近的火山的爆发持续了很长一段时间,10个月之后又被康塞-普西翁的再次地震影响。一些人在这些火山之一的山脚附近砍柴却没有感受到20日的地震,尽管整个附近省份都在颤-抖。

这里成了我们的一个减轻火山灾难的地方,一个地震避难所;根据一般人的信仰,如果安图科的火山没有被巫师封住,那么康塞-普西翁可能也会一样。2年3季度后,瓦尔迪维亚和奇洛埃又地震了,比起20日的,这次的破坏性更大。在乔纳斯群岛的一座岛屿永久地被增高8英尺。我们可以自信地下结论:这些刚发生时轻微、慢慢抬高了大陆的力量和那些在随后从火山孔喷出物质的力量,是一样的。

很值得注意的是,塔尔卡瓦诺和卡亚俄(靠近利马),这两个地方都处于很大的很窄的湾头,在每次严重地震中遭受海啸波浪之害;而坐落在深水边缘的瓦尔帕莱索,虽然经常遭受到震动,但没被完全击倒。

我不试图去描绘康塞-普西翁所展露的所有细节,因为我感到很难去传递那些乱七八糟的我经历过的感觉。一些船上的官员在我之前就去看过,但他们的语言却没能描述出那个场景的凄凉。

看到花了那么多时间和劳动完成的成果在一分钟之内被摧毁,那是很痛苦和-羞-耻的事情。然而,在人们所说的时间长河的一定时间里,由于看到了许多事情的令人惊讶的发展,我们的同情也差不多没有了。我的观点是,自从离开英格兰以来,我们很少看到这么有趣有意义的事情。

单单地震就足以摧毁任何国家的财产,如果潜伏在英国脚下的地下力量能显示出它的威力,那么在以前的地理年代毫无疑问显示过,那整个英格兰会变成什么样呢?如果干扰性的新时期开始了,在死气沉沉的夜间爆发了一些大地震,那么,高楼、浓密的城市、大工厂,以及美丽的公有和私有大厦,将会变成什么样子?那种大屠杀多么可怕,英格兰会马上破产。所有的纸张、记录和书籍将从那个时刻消失。政府不能去征收税收,无力保持权威,暴力和劫掠不能受到控制。大城镇的饥荒即将开始,流行病和死亡也随之而来。

5月14日,我们到达了科金博,晚上,船长菲茨·罗伊和我以及英国此地的居民爱德华先生一起吃晚餐,一个短暂的地震开始了,我听到了远方传来的滚动声,但是,这时传来了女士的尖叫声,仆人的跑动声和几个绅士冲出门口的声音,所以我分辨不清那个声音了。一些妇女随后恐惧地哭叫,一个绅士说他晚上不能入睡,如果入睡了,就会梦见房顶掉落下来。这个人的父亲最近在塔尔卡瓦诺失去了所有的财产,他本人于1822年在瓦尔帕莱索勉强躲过一块掉落的屋顶。他提到一个有趣的巧合,他当时在玩牌,一个德国人,也是牌友,站起来说,他永远不愿意坐在这个国家中房门紧闭的房间里。出于他以前所遇到过的危险,在科帕坡差点丢掉老命。于是,他打开了门,很快就听到他大叫“它又来了”,著名的地震开始了,屋里的所有人都逃走了。危险不在于地震发生时没把门打开,而在于墙壁震动时门被卡住了。

然而,对土著和老居民的过度恐惧,我不会太过惊讶,这些土著以及老居民,虽然他们的一些人是很强的意志力控制者,普遍经历过地震。然而我想,这种过度的恐惧可能部分地应归结于控制恐惧的习惯性缺乏,这不是一种会让他们感到-羞-耻的情感。实际上,土著居民不愿意看到漠不关心、冷淡的人。我听两个英国人说,在一个可知地震即将来临时他们正在空旷的地方睡觉,知道没有什么危险,所以连爬都没有爬起来。那个土著愤怒地大叫:“看,这些异端,他们甚至不从他们的睡袋里爬出来。”

降雨

从瓦尔帕莱索沿海岸向北出发,这个国家变得越来越荒芜。这里的山谷,很少有足够的水能用来灌溉。附近的地面相当luo露,草少得不够山羊吃饱。春天,经过几场冬雨后,贫瘠的牧场迅速变绿,牛群从科迪勒拉山上下来,能在一小段时间内吃到青草。去考察草和其他的植物如何使它们适应这样的雨量(好像是习性),是很有趣的。雨水落在海滩沿岸的各个地方。在远北科帕坡的一次降雨对植物的作用顶得上在古尔斯克的两次降雨,顶得上在肯查理的3到4次降雨。在瓦尔帕莱索,冬天是如此干燥,以至于会伤害到草场;而古尔斯克会产生最不寻常的丰收。在肯查理,瓦尔帕莱索60英里以北,不到5月末是不会有降雨的,而在瓦尔帕莱索,一般是在4月初降雨。

5月17日早上,在科奎姆博,只轻轻地飘洒了5个小时的雨,这是一年来的第一次。海岸边十分潮--湿--,在这里种玉米的农人,利用降雨的机会,开始破土耕田。第二次降雨后,他们开始播种,如果有第三次降雨的话,那他们就可以憧憬今年有个好收成了。考察这点滴的雨水所起到的作用是很有趣的。12个小时过后,地面又变回像往常一样干燥了。

然而,在10天之内,所有的小山都染成了一块块的烟晕绿色,草稀稀疏疏的,像头发一样有1英寸来长。在这场雨来临之前,这块土地上的每一寸土地都和公路一样光秃秃的。“荒芜”和“贫瘠”这两个绰号当然适合北智利。然而,即使是这里,也有200平方英尺的地方长着小灌木、仙人掌,或者是青苔,不注意观察的话,就察觉不到。地下的种子还处于休眠状态之中,准备在第一个冬雨时发芽。

在科皮亚诺谷地,一小部分耕地不需要太依靠不均的降雨以及其带来的不适宜的灌溉。今年的河水异常丰富,河谷的水位也涨得很高,都到马肚子了,有15码宽,流速很快,越往下游它就变得越来越小,通常到尽头消失。在过去的30年里,都是如此,没有一滴水能够到达大海。

当地人饶有兴趣地观看科迪勒拉的风暴,一场降雪意味着来年能向他们提供大量的水。比起低地降雨,这是无限的,而且也更经常。降雨,通常是每两三年才到来一次,降雨带来了莫大的好处,这是因为牛和骡子在其后的一段时间里能在山上找到一块地方吃草。但是,如果没有下雪的话,整个河谷就全变得荒芜了。有记录显示,有三次居民被迫移居到南方。今年有丰沛的雨水,每个人都能任其所欲地灌溉农田了。

然而,这时候通常需要一个士兵守在水闸上,在这个星期的一些时间观察每块田地接收的是否是适当的用水。

动物的冬眠

当1832年9月7日我们第一次到达布兰科时,我们认为大自然赋予这块沙干地很少的生物。然而,挖到地下后,发现了几只昆虫,大蜘蛛和蜥蜴等动物正处于半休眠状态中。15日,一些动物开始出现,18日(秋分后3天),所有的事情都在宣布春天的来临。平原上装点着粉红栗色树,野豌豆,天竺葵,鸟儿也开始下蛋。许多昆虫缓慢地飞来飞去;而蜥蜴一族,沙地的永久“居民”,则向四面八方游动。在第一个11天,自然处在休眠状态,平均气温是51度,中午气温很少高于55度;在下一个11天,所有的生物都被唤醒,充满活力,平均气温达到58度,白日温度在60~70度之间。然后,平均气温增加7度,并且其中一天的气温极度炎热,这足以唤醒所有的生物。在我们刚刚航行过的蒙特维迪亚,包括7月26日和8月19日的23天里,平均气温是58.4度,最热时是65.5度,最冷时是46度。温度计上显示的最冷的一点是41.5度,中午的气温偶然也会闯到69或70度。虽然在如此高的温度下,几乎所有的甲壳虫,几种类型的蜘蛛、蜗牛、陆壳虫(land-shell)、蟾蜍和蜥蜴,都会在石头底下冬眠,但我们看到在更高4纬度的南部布兰科,气候仅仅稍冷一点,如此同样的温度,已经足够唤醒各种各样的生命。这显示,是由这个区域的通常气候,而不是绝对的热度,来唤醒冬眠的生物的。

海洋

什么是浩瀚海洋的荣耀呢?一种沉闷的空旷,一种水的“沙漠”,阿拉伯人如是形容。毫无疑问,这里有一些令人身心愉快的事情:一个有月的晚上,天空朗朗,波光闪烁,白色的帆船充满轻柔的信风,死一般的沉寂;海面好像上了漆一般,闪闪发光。粗帆布偶尔会抖动几下。然而,无可比拟且更棒的是,去欣赏弓弩一样展开的愤怒的暴风雨,或者是狂疾的大风和像山一样的波浪。然而,我承认,在暴风雨中,我的想象力会产生更加壮观更加恐怖的场景。当一场暴风雨来临时,这是无可比拟的好景象,疯舞的树木,狂飞的雁鸟,黑色的阴影,白色的闪光,奔涌的洪流,一切的一切,那些不固定的东西互相碰撞着。

(图53—— 信天翁)

在海上,信天翁和小海燕飞舞着,好像暴风雨就是它们的天下。潮水涌起和后撤,好像在执行其日常职责。轮船和乘客看起来是暴怒的对象。在一个经受暴风雨打击的凄凉的沙滩,风景是不一样的,但更多感到的是恐惧,而不是欢喜。

没有航行过太平洋,就不能理解它的庞大。快速地向前航行好几个星期,我们所见的都是一样的蓝色,和深深的海洋。甚至在群岛之中,小岛也只是斑斑点点,间距遥远。我习惯于看小比例地图,地图上的点、阴影、地名都挤在一起。因此,我不能判断,对于广阔无边的海洋,陆地的比例究竟有多小。

湖岛

1836年4月1日,我们看到了印度洋的基林岛(或称科克斯岛)。该岛离苏门答腊岛约600英里,是珊瑚礁构成的众多湖岛之一。它那环形分布的珊瑚很大一部分是一些狭窄的小岛屿。在北部或顺风的一边有一个口子,船只可以驶入环礁里的清澈、低浅、安静的停泊所。环礁湖底下是大片的白沙,当阳光垂直照射时,就变得非常鲜活、非常苍翠。6日,我陪伴船长菲茨·罗伊去环礁湖顶部的一个小岛屿,水道相当有趣,弯弯曲曲地经过一个枝叶细致的珊瑚丛,到达了环礁湖的顶部。我们穿过一个小岛屿,风浪很大,我们看到浪花在拍打着海岸。

我感觉这些湖岛外面的景观会更加宏伟壮观,但我解释不出这样想的缘由。屏障一样的沙滩显得很简单,有绿色灌木和高大的坚果树和可可树,平坦的死珊瑚岩,东一块西一块的,还有它们那非常松散的碎片;愤怒的波浪,拍击着海岸,然后向两边退散。海洋里的海水涌过珊瑚礁,显得非常强大,能摧毁一切。

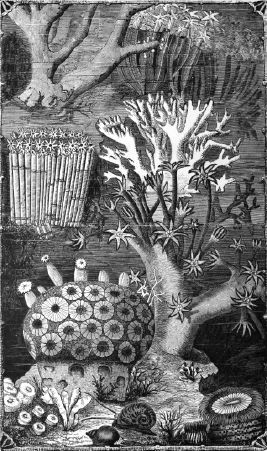

(图54—— 环状珊瑚岛风光)

(图55—— 棕榈叶)

然而,让我们首先感觉脆弱无力的海滩,抵制甚至征服了海水。这不是因为海水留有余力,而是因为珊瑚岩始终在强力抵抗。珊瑚岩散落在珊瑚礁上,在沙滩上堆积;滩山上高高的椰子树摇曳生姿,显示出波浪的不妥协。任何时刻,波浪都不退回。温和但持续的信风引起长长的海浪涌动,信风总是在大海域里朝同个方向吹刮,引起的海浪和温带地区刮起的大风的力量一样大,并且从来不会停止咆哮。看了这波浪,你很难不会有这样的断言:一个海岛,虽然由最坚固的石头构成,不管是斑岩、花岗岩还是石英岩,都终将屈服于不可阻挡的风浪,全部被毁灭掉。

然而,这些低矮的、无足轻重的珊瑚岛顶住了风吹浪打,取得了最后的胜利;因为在这里存在着另一种力量,作为反作用力参与了进来。

活的珊瑚虫从它的泡沫剂里排出一粒粒的碳钙粒子,结合起来构成了对称的石结构。飓风可能会把它撕裂1000次,然而,这些柔软而又粘胶的珊瑚虫,这些难以数清的“建筑家”日日夜夜、月月年年构建起来的作品,通过生命法则,也会征服海洋风浪的巨大威力。这种海洋的威力,既不是人工作品,也不是自然无生命的作品能够成功抵御的。

(图56——

珊瑚建筑师)

基林岛北部许多英里处,有一个更小的珊瑚岛,湖里差不多填满了珊瑚泥。

罗斯船长在外滩发现了一个嵌入砾岩的造型很好的绿石,比一个人的脑袋还要大。他和他的手下非常惊讶,于是便把它带回到国内,当做奇珍之物保存。这块绿石所有的成分都是石灰岩。该绿石的出现或产生,确实让人困惑不已。这个岛几乎没人来过,也不可能有一艘船在这里搁浅。由于没有人能作出更好的解释,所以我就试着下个结论:我猜想,它可能和一些大树的根曾纠结在一起。然后,我考虑该岛和最近大陆的距离,以及一块石头被大树根纠结的几率,然后,大树被冲进了海里,漂泊了很远,之后安全着陆,这块石头因而一直植入在树里,直至最后被发现。我几乎非常害怕想象到可能的运输手段。因而,很有意思的巧合是,我碰到了查米索[1] ,一位公正和杰出的自然学家,曾陪伴科兹布[2] 航行,他说,拉达克群岛(在太平洋中部的一组湖岛)的居民,通过寻找海滩上的树根,捡石头磨砺器具,这样的事情发生过很多次,可法律却规定,这样的石头属于酋长,如果谁试图偷走,谁就将接受惩罚。

(图57—— 珊瑚虫)

4月12日,我们站在湖外面,在我们去往法兰西岛的路上,我很高兴我们参观过这样的岛屿:在世界上很优秀的东西当中,这样的岛屿的构成确实是排名很高的。菲茨·罗伊船长发现,此岛离海岸仅2200码远,在海面上7200英尺。因此,这个海岛形成了一个非常高的海底山,山的斜坡比那些最险峻的火山锥体都更陡峭。山顶形成了碟状,差不多有10英里宽,这个顶上(然而,比起许多湖来要小一些)的每一颗微粒,从最小的微粒到石头碎片,都带有有机物的痕迹。

当旅行的人告诉我,金字塔的巨大规模,以及其他的遗迹时,我觉得比起这些山上的石头,由细微而弱小的生物堆积起来的石头,显得完全不能相提并论。这是一个奇迹,而且,这样的奇迹在人第一眼看的时候不会冲击人的眼睛,但过后想想,它会冲击人的思维。

[1] 阿德尔波特·查米索,一个诗人兼自然学家,1781年1月27日在法国香槟省邦库尔出生,父母均是法国人,1838年8月21日逝世于柏林。他很小的时候就和父母迁居到柏林,并在那里接受教育,之后在普鲁士参军。他的作品由德文写成。在1815到1818年的罗马诺夫世界探险中,他跟随科兹布,除了编写1821年发表的一部分报告以外,他还写了首次于1836~1839年发表的独立故事。对英国读者来讲,他最著名的就是那本书——《彼得·施米尔》一个失去影子的人。

[2] 奥拓·冯·科兹布,1787年出生在俄罗斯雷维尔,父母是德国人。1846年去世。1803~1806年他跟随冯·克鲁森斯特将军航游世界。1815~1818年作为船长,和查米索(参看上面)以及其他的人再一次进行全球航行。他的书《南海和白令海峡的“发现”号之旅,寻找东北航路》就源出于此(1821年,伦敦)。1823~1826年是他的第三次也是最后一次航行,所发生的事都在他的书《环球新航行》里。

在线阅读网:http://www.yuedu88.com/