避煞之谜

中国古代丧俗中最令人恐怖且令人费解的节目莫过于“避煞”了。从字面上看,避煞就是躲避凶煞。但这凶煞却与常说的“凶神恶煞”不同,它是一种特定的仅在人家有丧事时才出现的煞鬼。避煞的“煞”,又写作“杀”,古代还称作“衰”,后来则或叫作“眚”,或叫作“殃”。但我总觉得这一切都是“丧”字的音变。即如有些地方便连称之为“煞殃”,而煞、殃二音相合,正是个“丧”字,所以周作人称绍兴的回煞作“回丧”,却可能是最接近本义的了。(见《自己的园地·回丧与买水》)又据周作人的乡前辈,清末人孙德祖的《寄龛四志·乙志》卷二,则云越人称“归煞”为“转煞”,而且特别注明,“煞”字要读去声,这也可能是把“丧”音迁就俗写而作“煞”的折中。而且“眚”、“衰”二字的读音,其实也是与“丧”音很相近的。更有某些地方煞神的神祃,上面就题为“飞伤”、“伤”。如果这一猜测成立,那么这里的“煞神”不妨就看作“丧神”。

避煞之俗现在早已绝迹,但在此前的一两千年中却曾普及于南北诸地,可是由于它不载于丧礼,为缙绅先生所不道,便让人感到生疏了。其实很多读者都是见过相关记载的,最常见的《浮生六记》中的《坎坷记愁》一篇,就对苏、扬一带的避煞有生动的记录:

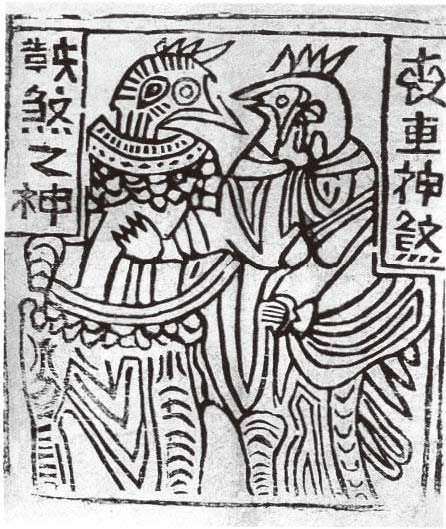

云南神祃中的煞神之一。

回煞之期,俗传是日魂必随煞而归,故居中铺设一如生前,且须铺生前旧衣于床上,置旧鞋于床下,以待魂归瞻顾,吴下相传,谓之“收眼光”。延羽士作法,先召于床而后遣之,谓之“接眚”。邗江(即扬州)俗例,设酒肴于死者之室,一家尽出,谓之“避眚”。

这里是说,到了回煞那天,死者的亡灵要随“煞”一起回到故居,也就是说,煞与亡者之魂不是一物。但这只是一方一时之说,这“煞”之为物,有的就直说是新死的亡灵本身,而并非另有什么煞神和煞鬼。还有的更为模糊其辞,好像那煞是一种凶恶的飞禽。现在在云南民间的神祃中倒是还能找到一些煞神的形象,即是一种家禽模样的东西,面目有些狰狞,却很难让人相信,亡魂就是随着此物回来瞻顾旧居的。

一

北齐颜之推《颜氏家训》卷二《风操》中的一则,是谈及避煞较早的。那时是称作“归煞”的,人死之后,其魂灵要回归旧居,至日则“子孙逃窜,莫肯在家”,也就是全家都要出避归煞,还要请方术之士“画瓦书符,作诸厌胜”,“门前燃火,户外列灰”。及至全家回来时,还要请方士“祓送家鬼”,也就是“送煞”。这里说的“家鬼”,即指死者的亡魂。可是更早的避煞记载则出于三国时,《三国志·魏志·陈群传》说到魏明帝幼女生后不期月即殇,陈群谏阻车驾幸许昌,便提及“避衰”之事,并言“嬴、博有不归之魂”,显然是认为人死不能魂归,对归煞持怀疑态度,又说“八岁下殇,礼所不备”,也正是后世“殇子未生齿者,死无煞”(见《阅微草堂笔记·如是我闻》)的较早说法。但因为所记殊简,不如《家训》详具,便不大为人注意了。

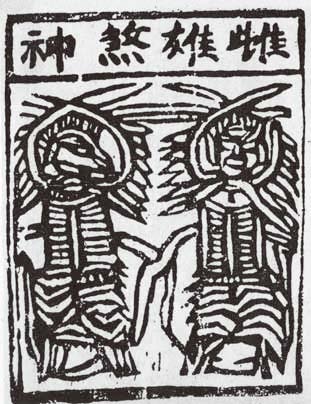

在南北朝时期,这一习俗已经遍及南北,而北方,正如颜之推所云,这习俗已经相当成熟,有了专门的巫术且见之于“偏方之书”了。及至到了唐代初期,精通天文、乐律和方术的吕才所编《百忌历》中,特别有躲避丧煞的内容,计算“回煞”时间的方法,及丧煞所犯生人的范围,且有“雄煞”、“雌煞”之分。原书已佚,其说见于宋人俞文豹的《吹剑四录》,略云:

避煞之说,不知出于何时。按唐太常博士吕才《百忌历》载丧煞损害法:如己日死者雄煞,四十七日回煞,十三四女雌煞,出南方第三家,煞白色,男子,或姓郑潘孙陈,至二十日及二十九日两次回丧家。故世俗相承,至期必避之。……入敛时虽孝子亦避,甚至妇女皆不敢向者,一切付之老妪家仆。

雌雄二煞——云南神䘞

此后“避煞”之俗在笔记小说中出现的次数就多了起来。皇甫氏《原化记》称为“防煞”,煞鬼“入宅当损人物”,所以全家都要到侧近亲戚家躲避,次日方归。牛肃《纪闻》中的煞写作“杀”,称归煞为“杀出”,亦即“煞出”,道:家中死了人,就要请巫师,巫“即言其杀出日,必有妨害,死家多出避之”。五代南唐徐铉的《稽神录》也有相似的记录。

到了宋代,南方的避煞已经相当普遍。南宋洪迈《夷坚乙志》卷十九《韩氏放鬼》条说避煞,并且开始出现了“布灰验迹”之事,明显可以看出佛教转世之说的介入:

江浙之俗信巫鬼,相传人死则其魄复还,以其日测之,某日当至,则尽出避于外,名为避煞。命壮仆或僧守庐。布灰于地,明日视其迹,云受生为人、为异物矣。

又《夷坚支志·乙集》卷一“董成二郎”条也说:

董以此时殂,既敛,家人用俚俗法,筛细灰于灶前,覆以甑,欲验死者所趋。

这里的验迹,是看灰上的足迹而判断死者将转世为何物,见鸡迹则投生为鸡,见狗迹则投生为狗,人死方才数日便接到了来世的分配通知,这次归来就是与前生诀别的。俞文豹为南宋淳熙年间人,他对避煞恶俗是表示强烈反对的。当时的越人赵希棼居父丧,不避煞,不用僧道,不信阴阳,被俞氏看作不随时逐俗的特立之行,可见避煞之俗是如何盛行。

明人沈榜《宛署杂记》卷十七称“躲煞”,那是北京的风俗:

阴阳家以死者年月,推煞神所在之日,则举家避之他所,曰躲煞。

明代有一供朝鲜人学汉语之书名《朴通事》者,记有“贴殃榜”之俗,此俗应在很久之前即有,因吕才时已经有“煞犯生人”的避忌,本来是要布告邻里的。《朴通事》中有一段对话:

“殃榜横贴在门上,你过来时不曾见?”“我不曾见。写着什么哩?”“写着:壬辰年二月朔丙午十二日丁卯,丙辰年生人,三十七岁,艮时身故,二十四日丁时殡,出顺城门。巳、午、亥、卯生人忌犯哩。”

这殃榜后来在有些地方则称为“批书”,除了要将死者年庚及其家属生肖写到上面,还要布告邻里,何时小殓,何时大殓,何日迎神(神即“煞”),以及冲忌等类,这就不仅在避煞之日,就是整个丧期,对于某些人来说也是应有回避的。这“批书”贴的时候有个规矩,就是必须要斜着贴,好像贴查抄的封条似的。于是想起小时候到街头张贴那些或者“打倒”或者“万岁”的标语口号,也不知是谁兴起的,也是一条条斜贴,当时就有路过的老人说不能这么贴,却不说原因,现在想起,大约也是犯了殃榜或封条的忌讳吧。

避煞之俗至清时似有愈演愈烈之势。淮安一带称为“迎煞”,说人死七日,全家都要回避。而南通则称为“回煞”,其时间则在人死后“二七”之日。上海浦东时间最短,在人死之后第三日即归煞,因为要设供果于灵前,便美称之为“做三朝”,不知内情的人听了,还以为他家生了大胖小子。北京则称之为“出殃”(见姚元之《竹叶亭杂记》卷七),山西人称之为“回殃”(见徐崑《遯斋偶笔》卷下)。

对避煞记载较详的,有道光间绍兴人鉴湖渔者写《薰莸并载》卷二中的“回煞”一条:

吾乡风俗:人死将殓,汲河水浴之,倾水于僻地,煞神即从此起。有夜行者,见黑气冲空,往往被其所惊。回煞之日,道士有歌诀可推算,距死日近者曰“煞低数尺”,主凶;远者曰“煞高丈余”,主吉。临期,灵帏前设席,倩道士击鱼磬诵经。房内亦设席,以笤帚架本人衣冠,糊纸作面目,作据案坐状。以只鸡供灶上,言煞神必由曲突而来。下铺灰令平,以验其来否。有鸟爪形,云是煞神足迹;有铁链痕,云死人在阴司受罪。回必在四更左右,视烛光炎炎上腾,作青碧惨淡色,则相率拜迎焚帛,谓之“接煞”。缚公鸡,击之使鸣,妇女哭泣送至大门外,谓之“赶煞”。相传已久,未知起于何时。

还有光绪间湖州人王嘉桢的《在野迩言》,其卷六“回煞”云:

回煞之夕,床上覆衣衾如生前,中实以冥锭,床前几上设肴馔杯酒,灶前去釜,一家人皆避于殡堂。及天明送煞,始往观之,见灶内灰上有鸟迹数处,几上所设鸡子少其一,觅之,得之于衣衾中,锭则依然无恙,其非鼠窃可知矣。

又许秋垞《闻见异辞》卷二记浙江风俗:

人死则有迎煞故事,由甲己子午递推十八日缩至九日而止,早一时,羽士设召亡者,床前及灵座桌下均筛炉灰,倏印鸟迹,宛同鸿爪雪泥,故不避亦无妨害。惟徽州煞最凶,俗呼“出殃”。里中人死,早数日,立一旗以令人知,虽子妇亲戚,无不回避。

以上两条分别记述了江南浙、苏、徽三地避煞之俗的不同,但在布灰认迹上并无二致。而记载最为详细的应是闲斋氏写的《夜谭随录》,其卷二“回煞”条有五则关于躲避“回煞”的故事,其中记北京“躲殃”云:

人死有回煞之说,都下尤信之,有举族出避者,虽贵家巨族,亦必空其室以避他所,谓之“躲殃”。至期,例扫除亡人所居之室,炕上地下,遍节布芦灰。凡有铜钱,悉以白纸封之,恐鬼畏之也。更于炕头设矮几,几上陈火酒一杯,煮鸡子数枚,燃灯一盏,反扃其户。次日,鸣铁器开门,验灰土有鸡距、虎爪、马蹄、蛇足等迹,种种不一;大抵亡人所属何相,即现何迹,以卜亡人罪孽之重轻,谓锁罪轻而绳罪重也。草木鸡犬往往有遭之而枯毙者。习俗移人,贤者不免,所谓相率成风,牢不可破者也。第其理未可尽诬,或者死者有知,归省所恋欤?

胡朴安《中华全国风俗志》下编“浙江”一章记海宁迎煞还有一些烦碎的细节:迎神之日,先于死者原卧处安设灵床,以死者临死时所穿衬里衫裤平铺床上,上用纸锭盘成头形,复用粽子四只,分置于袖裤管口,成手足形,中用馒头一枚,置肚腹之间,成一人形,床下以炉灰平铺。此外还要请冥器铺用纸竹糊成一个“魂亭”,叫作“座头”,是专为魂归时下榻的。富人家往往把这魂亭做成规模宏敞的楼阁台榭。自迎神之日起供设,一般七日后即焚化,但也有长达二年多的,但最长不得过第三年的冬至。所以那魂亭上的楹联,就写作“月镜水花,浮生一梦;纸窗竹屋,小住三年”。这种亡魂到阳世来泡长假的风俗,别的地方是没有听说过的。

综上所述,至清时避煞之俗大致有如下步骤:先请阴阳生推算回煞之期,张贴殃榜;至期举家外避,又叫躲殃、出殃,但名目上好听些则叫迎煞,所谓“迎”,就是布炉灰、设祭品等;次日天明回家,又有一套仪式,叫送煞,此时煞已经离去,本无劳再送了。此俗在近百年内已渐渐消失,却残留在旧戏舞台上,过去演《琼林宴》中“打棍出箱”一折,其中就有煞神出场,那是青面獠牙的恶鬼形象。但在建国后,这一与剧情无关的噱头自然要被淘汰,仅在传统相声中偶尔听到“出殃”一词,说某人神态“像出殃似的”,听众虽然不大明白,但也知道不会是什么奉承的话。

二

既然归煞是亡者的魂魄归来,那么在世的亲人能把它作为一次诀别的机会不是很好吗?或者索性就把追悼会定在归煞那一天,亲友齐聚一堂,杯觥相交,与亡灵共话当年,亲聆遗训,然后执手相看泪眼,拜拜如仪,岂不情礼兼备,人神和畅?而且好处远远不止于此,突然猝死于情场、赌场、商场、官场的大人物,此时可以补立遗嘱;命殒于杀手刺客或强人暴客的不幸者,此时可以指认凶手;最让人欣慰的是,那些植物人或者严重老年痴呆者,到了归煞之时,神明焕发,三年不鸣而一鸣惊人……如此之类,真让人对归来之煞向往之至,哪里会有逃避之说?但是且住,这种好事还是想也别想,像沈三白那种要钻归煞的空子,免费与亡妻幽会的鬼主意,早就被老天看破,所以亡灵归来时,总要安排一个生人惹不得的煞神或煞鬼押解着。也就是说,亡灵此时的身份是罪囚,估计他回来时的神态,就和被押回家中起赃或搜捡罪证的嫌犯差不多。这样一来,即使是那些甘为亡妻亡妾豁出小命(为父母的好像还没有听说过)的多情种子,也就只好随着全家一起避煞了。而实际上,从六朝至明清,虽然在“理论”上把回煞说成是亡灵归来,体现在故事中的却是少而又少。也就是说,回煞故事中很少见到死者本人独自或被押回来的情节。

唐人牛肃《纪闻》中所载长安青龙寺仪光禅师故事是少有的亡灵独自回煞的故事。唐玄宗时,有一朝官丧妻,请仪光前去做法事为亡人祈福。但到了回煞那天,主人全家偷偷地溜走避煞去了,只留下老禅师一人在堂前明灯诵经。及至夜半,忽闻堂中有起身、着衣、开门之声,只见一妇人出堂,便往厨中,汲水吹火,不一会儿就给禅师端来一碗热粥。当然这位妇人就是刚死的朝官之妻,归来的亡灵附上灵床上的尸体而“活”了起来。这位“煞”举止一如生人,没有做任何出格的事。

另一则彭虎子的故事见于《太平广记》。彭虎子母亲去世,回煞那天全家都走了,只有虎子不信鬼神,偏不肯离家。于是到了半夜就出事了:

有人排门入,至东西屋,觅人不得,次入屋,向庐室中。虎子遑遽无计,床头先有一瓮,便入其中,以板盖头。觉母在板上,有人问:“板下无人耶?”母云:“无。”相率而去。

故事中出现了虎子的亡母,虽然同时又跟随着恶鬼,那鬼进屋就要寻觅生人,但也姑且算作亡灵归来的一证。然而此后连这样的故事也不多见了。南宋洪迈《夷坚支志·庚集》卷八有《李山甫妻》一条,记亡妇死后归家,并与丈夫生活了一段时间,虽然婆母也曾布灰验迹(布灰验迹并不仅用于回煞时,直到清代,还把此当作查验鬼物的土方,见李庆辰《醉茶志怪》),看她是不是什么异类,但妇人的魂归不是在回煞之日,而是亡后逾月的事。所以这只能看作一般的鬼魂恋亲故事,与归煞无关。

直到清代,袁枚《子不语》卷一“煞神受枷”一条,才出现煞神押解亡魂归家的故事。李某夫妇琴瑟甚谐,不意李某才三十多岁就一病身亡。尸已入殓,李妻却不忍钉棺,朝夕对着尸体哭泣。到了归煞之日,她仍不肯回避,独坐于亡者帐中待之:

至二鼓,阴风飒然,灯火尽绿,见一鬼红发圆眼,长丈余,手持铁叉,以绳牵其夫从窗外入,见棺前设酒馔,便放叉解绳,坐而大啖。其夫摩抚旧时几案,怆然长叹,走至床前揭帐。妻抱哭之,泠然如一团冷云,遂裹以被。红发神竞前牵夺,妻大呼,子女尽至。红发神踉跄走。妻与子女以所裹魂放置棺中,尸奄然有气。遂抱置卧床上,灌以米汁,天明而苏。复为夫妇二十余年……

又卷九有“江轶林”一条,记江轶林妻身亡,回煞之日,江不肯避。而其妻之魂竟独自归来。江问:“闻说人死有鬼卒拘束,回煞有煞神与偕,尔何得独返?”妻曰:“煞神即管束之鬼卒也,有罪则羁绁而从。冥司念妾无罪,且与君前缘未断,故纵令独回。”这是一个借回煞而复生的还魂故事,也姑且算是亡灵回煞之一例。

至道光间,俞凤翰在《高辛砚斋杂著》中也有一则回煞的“实例”:

沈明崖言:幼时其表嫂死,偕母往吊,适接煞。死者遗幼孩未周岁,索母哭甚。明崖抱至楼上空室,抚之睡。时方二更许,闻户外声甚厉。急出探视,即闻房中小儿恸哭声,复奔入视儿,值一妇人从房中出,倏不见。知为鬼,大惊号,顚楼下,众集始定。

这妇人就是沈明崖表嫂的鬼魂,她趁回煞时来看一眼留下的孤婴,其情可悯,但也很容易酿出祸事。除此之外,因为我读书有限,就没再见过亡魂归煞而现人形的故事了。(清人汤用中《翼駉稗编》卷六“回煞”一条为前引《子不语》两条故事的拼凑,不能算数的。)

那么其他故事中所回之煞就不是亡魂的形象了吗?殃煞究竟是亡魂还是异物,虽然众说倾向于亡魂,其实却一直没有确论。至于殃煞的形象,则更是众口众辞。因为没有人见过殃煞,如果某人说他见过了,那么他只不过是把他见到的一个东西当作殃煞罢了。所以这“殃”或“煞”究竟生得是什么模样,就是同一本书也是纠缠不清。即以《夜谭随录》所记五则为例,其一云:“忽见小旋风起灯下,有墨物如鱼网罩几上,灯焰绿如萤火,光敛如线。”其二云:“忽见一黑物如乱发一团,去地尺余,旋转不已。初大如升,渐如碗,如杯,滚入炕洞中,一半在外,犹转不已,久之始没。”其三曰:“灯忽骤暗,隐隐见一物如象鼻,就器吸酒,嗗嗗有声,欻然坠地上,化为大猫而人面白如粉,绕地旋转,若有所觅。”其四曰:“先为一老妪,徘回炕下,两眼有光如萤,以杖击之,化为一猬。被捺唧唧有声,渐捺渐缩,忽化为浓烟,滚滚四散,成数十团,或钻入壁隙,或飞上棚顶,须臾而尽。”其五曰:“一妇人长仅尺余,直扑窗锁,出窗即化黑烟一团,随时风而散。”很明显,这些“亲眼所见”的煞,很可能只是在夜色昏暗中处于半惊吓状态时所见的一些半真半幻的东西,昏人说胡话,人各异辞也就很自然了。但如果把有关“煞”的记载作一粗略统计,就会发现,原来传说中的“煞”竟然大多是禽鸟一类的东西。

三

这就要涉及到一种似乎与“回煞”截然不同的俗信:“出煞”,即煞不是亡魂的回归,而是从亡人棺柩中出来的鬼物。唐人张读《宣室志》说:“俗传人之死凡数日,当有禽自柩中而出者,曰‘杀’。”并说有人打猎时网得一巨鸟,高五尺余,但等到解开网,那鸟却不见了。问附近的居民,有人道:“里中有人死且数日,卜人言,今日‘杀’当去。其家伺而视之,有巨鸟色苍,自柩中出。君之所获,果是乎?”

这“苍色”的怪鸟或被称作“罗刹魅”,显然是看作罗刹恶鬼一类了。张《朝野佥载》记一故事,一年轻人路上遇一青衣女子独行,惑其姿色,邀回家中共寢。次日,家人敲门不开,“于窗中窥之,惟有脑骨头颅在,余并食讫。家人破户入,于梁上暗处,见一大鸟,冲门飞出,或云是罗刹魅也。”清人袁枚在《子不语》中大谈罗刹鸟,许秋垞《闻见异辞》言及布灰认迹,见灰上有细小禽爪印迹,玩笑说“尚不至如罗刹鸟之食人眼也”,都是源于此故事,可见他们是把“罗刹魅”看成“煞鬼”,而这煞鬼却是要吃死尸的。

在《通幽记》中也有类似之物,出现于人死之后,煞鬼的性质更为显明了,而那故事更是诡异:

贞元九年,前亳州刺史卢瑗父病卒。后两日正昼,忽有大鸟色苍,飞于庭,度其影,可阔丈四五。顷之,飞入西南隅井中,久而飞出。人往视之,其井水已竭,中获二卵,大如斗。将出破之,血流数斗。至明,忽闻堂西奥有一女人哭。往看,见一女子,年可十八九,乌巾帽首,哭转哀厉。问其所从来,徐徐出就东间,乃言曰:“吾诞子井中,何敢取杀?”言毕,却往西间,拽其尸,如糜散之,讫,奋臂而去,出门而灭。

至宋时,廉布《清尊录》则记郑州进士崔嗣复入京途中,宿一僧寺,堂上厝有新棺。至夜,则见“一物如鹤,色苍黑,目炯炯如灯,鼓翅大呼甚厉”。至京师,问于一僧,云:“此新死尸气所变,号阴摩罗鬼。”据此僧说,阴摩罗鬼见于“藏经”,估计这只是他的杜撰。而洪迈《夷坚丁志》卷十三记徐吉卿居衢州,乾道六年间,白昼有物立于墙下,人身鸡头,长可一丈。侍妾出见之,惊仆即死。徐吉卿次子官于秀州,数日后闻其讣,正此怪出现之日。

至清代,煞鬼如禽之说更为纷杂。董含《莼乡赘笔》卷下记“煞神”为“一巨鸡,高四五尺,绛冠铁距,上骑一道士,长及屋梁,鼓翼昂首,从外而入。”王同轨《耳谭类增》卷二四“煞神”云是“雄鸡巨如鹤,钩喙怒目,飞立棺上”。《三借庐笔谈》卷一一“遇煞”条,则为一巨鹅,两眸炯炯作绿色。钱泳《履园丛话》卷一五“打眚神”条,则为一大鸟,人面而立,两翼扑人,宛如疾风,被扑中者满面皆青。袁枚《子不语》卷二“罗刹鸟”条,则为一大鸟,色灰黑,而钩喙巨爪如雪,为墟墓间“太阴积尸之气”所化。《遯斋偶笔》卷下“回殃”条,言某人见一人家避煞空宅而去,宅内有一棺,棺上有物如家鸡,遂疑为殃煞。薛福成《庸庵笔记》卷六“杨孝廉遇煞神”条,则为似雄鸡者,集于厅屋之上,其眼绿光两道,直射人面。清人汤用中《翼駉稗编》卷五“煞神”条说得最为确凿,说常州丧俗,人死殓时要以瓦罐覆地,那瓦罐中就罩着煞神,葬时起棺,请巫师诵咒破罐,则道煞神退去,而煞神“其形如鸡”。有一冯氏者新丧,不小心瓦罐被孩子们打破,于是煞神逸走。邻居有楼,封扃已久,此时忽闻拍翅声,打开楼门启视,正见“一鸡冠距甚伟,不知从何处来。罩以巨笼,倏失所在。”

阴摩罗鬼

——日本鸟山石燕《今昔画图续百鬼》)

说到此处,我们就可以看看东汉王充《论衡·订鬼》中的一段话了:

俗间家人且凶,见流光集其室,或见其形若鸟之状,时流入堂室。

“家人且凶”,即言人家有病重危殆之人即将断气,而此时将要出现异物。这里虽然没有说到“煞鬼”,但其鬼之形“若鸟之状”,却与后世煞鬼似禽之说相应。[1]也许我们就可以就此推测,在三国之前的东汉,可能已经有了煞殃之说的前兆了。可是把避煞之俗向前推上一二百年,也于中华文明无大光可增,所以现在大家关心的问题所在,似乎不是避煞究竟起于何时,而是民间为什么会出现这样一个与中国礼教相悖逆的丧俗,人们为什么要避煞,所避之煞究竟是什么东西,为什么这些煞鬼往往被人认作禽鸟形?

四

我的看法是,避煞所避的是“自内而出”的煞鬼为近实,而所谓“亡魂归来”则是一手虚招。什么是自内而出的煞鬼?实际上古人已经接触到并已经解决了这个问题,那就是这些煞鬼、煞神多为棺材、墟墓中所出,为“尸气所变”。而回煞的时间则正如《遯斋偶笔》所言:“阴阳家云:至是日余气方散,触之不祥。”所谓煞鬼也者,不过就是“余气”即“尸气”而已!所以再深一步说:避尸气为实,避煞鬼为虚。

陶潜《续搜神记》也有一条与“煞殃”相关的记载,虽然没有提到避煞,却有了可以视为“煞鬼”的东西。该书卷六云:安丰侯王戎,曾参加一家殡殓。主人正在把尸体纳入棺中,送葬的宾客们就都在厅堂等候,只有王戎躺在自己车中休息。忽然,他看见“空中有一异物,如鸟”,渐近渐大,竟化为一辆赤马所驾之车,中有一人,著帻赤衣,手持一斧。马车落地,那人径入王戎车中,谓王曰:“赠君一言:凡人家殡殓葬送,苟非至亲,不可急往!”此鬼所以告诉王戎这些,是因为他预知王戎以后“当致位三公”(王戎为魏晋间的“竹林七贤”之一,到西晋末官至三公。),便有些套近乎的意思。尸纳于棺,众客要向遗体告别了,此鬼也随客入内,拿着斧子骑在棺材的侧板上。自然这些是只有王戎能看见的。有一亲属走近棺材,垂头凑近亡人,以示诀别之情,那鬼便挥斧朝此人额头打去,其人即时倒地,为左右扶出——大约只是晕倒而未必是丧命吧。

那个著帻赤衣、手持一斧的鬼物正是煞殃。但这煞殃并不是亡人的鬼魂,只是在亡人殡殓时出现的煞鬼。这故事中虽然没有提到“避煞”,可是故事本身就在提醒人们在殡殓之时不要凑近死尸,如非至亲至交,最好连殡敛都不要参加。所谓为煞鬼用斧头砸昏,其实不过是被尸气所熏倒罢了。稍晚些的刘义庆《幽冥录》也谈到人死之后会有异物出现:

会稽国司理令朱宗之,常见亡人殡,去头三尺许,有一青物,状如覆瓮(倒扣着的缸)。人或当其处则灭,人去随复见。凡尸头无不有此青物者。又云:人殡时,鬼无不暂还临之。

重要的是最后一句,“人殡时,鬼无不暂还临之”,既是“暂还”,自然是指死者的亡灵,与北方颜之推说的“死有归煞”正是一事,只是这归煞的形状仅是“状如覆瓮”的一个“青物”,并不具有亡者的形象。而为什么朱宗之说此物悬在尸体头部三尺之处呢?很明显,那是告诫吊唁者距离死者的头部远一些,起码要在三尺之外,也就是要避免为尸气所中,因为尸气主要是从死者口鼻中散出的。

而元人杂剧《死生交范张鸡黍》第三折,范巨卿见到张元伯灵柩,道:“你众人打开棺函,我试看咱。”元伯之母说:“哥哥不可。已死过许多时,则怕尸气扑着你也。”可见人们本来就明白陈尸数日之后就会有尸气伤人的。

而能证明此说的更重要根据则是“布灰验迹”这一民间丧俗。避煞那天,要“扫除亡人所居之室,炕上地下,遍节布芦灰”。说是为了看看死者回煞时留下的足迹,以断认老太爷来世投生为何物,这理由实在只能让亡属难堪,因为那足迹除了猫狗鸡鸭就是小偷。所以布灰的真实意图另在别处。须知在出现“布灰验迹”之前的很久,早在南北朝时,就有了避煞那天要“门前燃火,户外列灰”了。灰是草木之灰,旧时代的马桶就用它来消解臭气,所以马桶又叫“灰桶”,倒马桶也叫“磕灰”,连厕神也有了“灰七姑娘”的别号。“布灰”的真实目的就是要吸收尸体散出的有害气体,而不是为了看死者下一世要转成什么畜牲。不仅如此,据南京六合的朋友介绍,当地丧俗,如果赶上暑天,入殓前要在棺材底部铺上很厚的一层草灰,然后用布铺平盖严,让上面看不出,那就除了消解尸气之外,还有吸收尸水的作用了。此一经验不会仅为江南一带所独有,更不是近百年的发明,所以对草木灰吸收性能的认识应该是很早的事了。至于门前燃火,热气流上升,引起门前低压,则会形成气流的循环,使室内的有害气体尽快地排到室外。避煞那天,全家出避,门窗都要打开,也是为了让尸气发散。巫师所测算的避煞之日,不过是根据时令而大致推算的尸气最为毒害的时间罢了。草木灰吸收“尸气”,会让尸气在短时间内集中到地面附近,一时不能立即散去,这样一来,在布灰之后的室内将对人更为不利。所以在撒上草木灰之后,人应该避开一下,也许这就是举室离家这一丧俗的真实原因。全家远遁,门户大开,什么鸡犬野物之类嗅到灵前的供品,要不进来享用那才是怪事,于是而灰上留上了足迹,但也往往让这些吃白食的中尸气而死,即是“草木鸡犬往往有遭之而枯毙者”。胡朴安《中华全国风俗志》下编“江苏”一章记高邮之避煞,称为“闭殃”(当即“避殃”之误书),家人出门之前,要把坛坛罐罐全都盖好,说是怕亡灵回家时掉进去。鬼魂掉到罐子中又会怎样,如果爬不出来,留在家里供养着倒也不错,所以这奇怪的理由不过是预防鸡犬蛇鼠之类光顾罢了。至于有的地方如在避煞时把雄鸡拴在桌子腿上,说是煞至则鸡鸣,也不过是当作惊吓不速之客的“报警器”而已。

可是避尸气与儒家尽孝的传统是背离的,人们怎么能把尸骨未寒的亲人扔在家里而出走呢?于是人们就造出了死人亡灵“回煞”的“鬼话”:鬼魂要回家看看。可是这个“看看”却不是探望亲人,只是对自己的那个臭皮囊以及留下带不走的遗物表示一下怀旧。这理由实在很不充分。但既然人家要回来,又不是专门看你的,幽明两途,人是应该让一让的,这就给合理的内核罩上了荒诞的外壳。然而这还有些不妥,一些孝子贤孙或者伉俪情深的男女竟要冲破幽明的界限,你不看我我却要看你,而且一些老夫子也发话了,既然是死者的亡灵回来了,你们大家就更不应该离开,其意似以全部留下再照个“全家福”才妥当呢。(俞文豹引陈东山的话说:“安有执亲之丧,欲全身远害,而扃灵柩于空室之内者?又岂有父母而肯害其子者?”)于是鬼话继续改造,那回来的“煞”并不是死者一人,而是被一个恶鬼煞神押解来的,人们要躲避的不是亲人亡灵,而是那煞神。这是一种不自觉的造鬼行为,目的就是让家人躲避“邪气”,责难尽管责难,理由却有的是。

如此看来,颜之推、俞文豹、陈东山等人用儒家的孝道批判避煞的恶俗,在伦理上似乎是正确的,但从“科学”的角度上看却是错误的了。而且就是从儒家的角度,也照样可以驳倒颜之推们。古人很早就把尸气与煞鬼附合到一起了,而且也不是不见于经传。《礼记·月令》后汉郑玄注中就有“大陵积尸之气,气佚则疠鬼亦随而出行”之类的话,疠鬼就是瘟鬼,大陵积尸,往往是因战争或瘟疫而大批死亡者的丛葬,其瘟疠之气更是容易形成大范围的瘟疫,这时国家就要在城市各处行傩,所谓“九门磔禳”,就是“禳去恶气”。这实际上就是一城一邑的全体“避煞”,只不过此时无处可避,只好用巫术来驱邪罢了。

因此,清人刘玉书在所著的《常谈》中说:“信死亡之气、疫疠之气触人成疾,不信殃煞扑人、疫鬼祟人。”将殃煞与死亡之气对言,既不信归煞,又谨防尸气,就不能不说是前无古人的卓见了。

至于煞神常被人说成是禽鸟之形,这也不是不可理解。首先,《宣室志》所说的人死数日,“当有禽自柩中而出”,这绝不是屡验不爽,像在舞台上变魔术,掀开手绢就飞出个鸽子来似的。但也绝不是凭空编造,棺材敞着盖儿,什么东西不能进去?食腐的禽类当然更要闻到气味便来“歆飨”,及至主人来了,它没理由“鸱吓”,只好鹰飏。而且人在将死未死之时,这些扁毛畜牲往往就会逐臭而来,及至停灵之时,则或翔于空,或集于屋。这样的事出现几次,就足够人们当成编故事的材料,让食腐的毛团一变而为“罗刹魅”,再变而为煞神了。

二〇〇七年四月

————————————————————

[1] 又谢承《后汉书》载:“杨震卒,未葬,有大鸟五色,高丈余,两翼长二丈三尺,人莫知其名,从天飞下,到震棺前,举头悲鸣,泪出沾地。至葬日,冲升天上。”这大鸟是否与煞神有关,不能确定,附此存疑。

在线读书:http://www.yueDu88.coM/