初习的作品

前几次给大家介绍的画,都是宏大主题。今天我们看小画。

八十年代,我在纽约弄到一幅小画的印刷品,喜欢极了,配了框子,挂起来看——大家认得出是谁画的吗?

我经常更换墙上挂的画,可是这幅画挂了三十年了,还在那里,每次看,都会心里叹气,可是我说不出好在哪里:你看,这个小混蛋站在海边,脸上的五官一笔给抹掉了,肯定给作者事先画砸了,上身、裤腿、鞋子,都画得歪歪扭扭,可是整幅画真是有味道。1993年刘小东来纽约,博物馆许多名作,他看一眼就走过去了,刘小东懂画,他在我家墙上瞧见这幅画,看了好久,脸色痛苦,忽然声音软下来,轻轻地说:

“我操!画得太好了!”

这幅画画于1883年,那时,作者学画才几年,完全是初学者的涂抹,之后他又画了七年,1890年,他就死了。死后,他开始有名,变成人人知道的梵高(van Gogh)。

梵高早就想象他会扬名天下,他给弟弟信里放狂话,说:“有一天,全世界都会知道梵高的发音。”——他的名字,发音是有点难,准确地说,应该是“梵谷霍”。中学时代教我画画的老师章明炎先生,早先是刘海粟的学生,刘海粟留学回来讲起欧洲名师,喜欢用法国发音,“劈嘎索”,不念“毕加索”,“劈萨罗”,不念“毕沙罗”……这个传统被延续了一阵子,我小时候听老师说起梵高,都是“梵谷霍”。后来去了国外,发现他们说起梵高,真的带一声轻轻的尾音:“霍”。

现在翻译语音都被统一了,不好玩了。

阿姆斯特丹市中心广场有一座梵高美术馆,不远处就是皇家美术馆,藏着伦勃朗的大画——说来感慨,我们这里绝对不可能在国家首都的市中心,拨地拨款,兴建一位画家的美术馆——梵高美术馆有一幅他的名画,画一棵树上开满花,后面是蓝天。读了说明,才知道是他弟弟生孩子,哥哥特意画这幅画,算是礼物。

这个心地善良的疯子啊,我读着读着,眼泪流下来。

说起梵高,总是向日葵呀,鸢尾花呀,天上好几个太阳呀,割了耳朵的自画像呀,还有麦田和乌鸦……他早期最被关注的,只有一幅画,就是《吃土豆的人》(The Potato Eaters)。大人物,大艺术家,都会被历史简化。上次说过,请注意早期作品。每个大师的早期作品,都应该重新看看。

在荷兰乡下一片树林子里,藏着另一座梵高美术馆。据说梵高刚死,就有一位荷兰阔妇-人买下两百多幅,日后建了这座美术馆。前几年这座美术馆出了两本画册,一本黄封面,是梵高到巴黎后的油画,一本蓝封面,是梵高在荷兰的作品。画册全是荷兰语,我看不懂,可是终于看到了大量梵高早期的素描和水彩画,十分之七从没见过。我真后悔没多买一本,把喜欢的素描裁下来,配上框子,经常看。

这些初习的素描,我以为比他著名的画更耐看。为什么呢?真是麻烦:绘画的神品,你没办法,也没有言辞可以形容的,连画家自己都不知道怎么画出来。梵高,可能是画家里有史以来最憨的憨人。一个憨人初习画画,只会更憨。他一辈子的风格,可以有一万篇文章分析,对我来说,梵高的迷人,就是一个字:憨。(上海话叫做“耿大”,鲁迅还用过这个词)不要小看这个字,我自己画画,我知道,你要画得巧,不很难,你要画得憨,太难了。巧,可以是才华,可以靠磨炼,憨,却是天性,是奇异的禀赋,怎么也学不来的。

现在来看这些初习的作品。

学西画都要画素描,画素描——或者加一点水彩,加一点粉质的颜料——无非是几个素材:人像,半身像、全身像,简单的风景,简单的静物,瓶瓶罐罐、水果花朵之类。今天,全中国成千上万的考前班,千篇一律的考试项目,也是这么几件事:素描人像、水粉静物,还有,所谓速写。

通常,西画的初习者有两种选择,一是以上规定的几个套路,老老实实画,还有一种呢,就是临摹你喜欢的大师,老老实实临。

梵高这些画是再典型不过的初习项目。去巴黎之前,荷兰乡巴佬梵高顶顶崇拜的画家,是法国人米勒。目前标明他最早的素描临摹,是1881年他临摹米勒(Jean-François Millet)。米勒死于梵高学画的前六年,1875年,他曾经说:“最美的景象,就是一个正在劳动的人。”米勒自己是农民,肯定下地劳动。没有资料显示梵高下过地,种过田,但他显然认同米勒的话:劳动的人最好看,最入画。

十三岁的梵高,1866年。

桑德拍摄的画家(左,1928年)和推销员(右,1924——1930年)。

此外,梵高也尊崇米勒的信条,一天到晚画穷苦卑微的人。在他眼里,他的模特儿都和他一样憨,以我的印象,欧洲北方地区的劳动人民,说不出的憨厚。二十世纪初的伟大德国摄影家桑德(August Sander)拍了无数老百姓,我瞧着他照片里一个个又憨又呆的人,会想起梵高早年的素描。

但你画的对象憨,和你的画风,不是一回事。马奈(Édouard Manet)、德加(Edgar Degas)、毕沙罗(Camille Pissarro),还有上几代法国画家,譬如大卫(Jacques-Louis David,十八世纪末宫廷画家),譬如库尔贝(Gustave Courbet,十九世纪中叶的写实画家),也都画过底层的穷人。可是,他们要是和梵高一起画憨人、画穷人,会画出画家自己的性格。梵高不但喜欢画憨厚的穷人,梵高的画,本身就憨得一塌糊涂。憨人画憨人,穷人画穷人,就弄成梵高这个样子,这种滋味,这种气质。

我不记得梵高画过一个贵族或者资产阶级。他去巴黎后,仍然喜欢画身边的下层人,妓-女、邮差、小医生、咖啡馆招待,还有天晓得什么身份的人。这些人一旦进入他的画面,都憨得一塌糊涂。我相信,他要是画个百万富翁,或者公爵,甚至皇帝,也会画得巨憨。

憨,往往就是笨。后印象派三位大师都是愚笨的家伙。塞-尚(Paul Cézanne)画得笨,高更(Paul Gauguin)画得笨,梵高呢,出道最晚,又是北欧的乡巴佬,画得尤其笨。妙不可言的事情发生了,伟大的笨画家,在我看来,非常内秀,非常细心,瞧画里面这些老人、女-人、农夫、小职员,我找不出一个词语形容,用中国话说,只能是“传神”,用老子的话说,就是“大巧若拙”。

还有他那些素描风景。多么老实啊,简直没有技巧,没有办法。他被这些无聊的风景惊呆了,一五一十地画。更不可思议的是他画的群像,几个人,一群人,在田野里走,工厂边走,或者,呆呆地坐着,不晓得在干什么。他显然不知道怎样构图,可是那么会构图,每个人物的位置都不能更动。我挂在家里的那幅小画,能改动吗?能继续画得更充分吗?不可以。这幅画有什么意思呢?没有。一点意思没有,就这么个小混蛋站在海边,俩手插在裤兜里,可是,这才叫做绘画。

我喜欢梵高在荷兰画的画,喜欢他初习绘画的诚恳、狂热、憨,加上无可企及的内秀。我不想说服,也无法说服大家喜欢这些画。在我记忆中,略微能够对照的是两个人,一个是德国女画家珂勒惠支(Käthe Kollwitz),一个是投奔延安的革命画家王式廓。

珂勒惠支,鲁迅喜欢她,她是个早期的社会主义者,也就是左翼画家,老是画舍命造反的穷人,她的素描技巧、教养、生动性,胜过梵高,她的作品充满意图、情感、意识形态,可是梵高没有意图,他只是在学画,我相信他画画时根本忘了一切,就像个傻子或疯子那样,一头栽进他面前的这张纸。

王式廓,是我最尊敬的国内素描画家。他的名作《血衣》,画得也很憨厚,但多少属于宣传性质。可是他为《血衣》画了大半辈子素材,好极了,当他面对活人,革命教条暂时让开了。我考中央美院时,曾经以他为话题,专门写了一篇论文。

这两个左翼画家的历史命运很不同。珂勒惠支死后,几乎被遗忘,西洋人编著的世界美术史,根本没有她。九十年代两德统一,冷战结束,德国人逐渐看重这位女性,把她归入早期表现主义大师,我在纽约的书店开始看见她的画册。王式廓生前,六七十年代被奉为无产阶级大画家,至今在体制内还有地位,最近出了大画册,可是青年画家很少有人记得他,佩服他,他正在被遗忘的过程中。

上回讲到的蒋兆和,毫无疑问,是描绘苦难和穷人的大师,他和珂勒惠支的魅力,都是悲天悯人。但蒋兆和与珂勒惠支分别赋有卓越的技巧,梵高要是不死,活到九十岁,拼了老命,也没法子学到他俩鬼使神差的手腕。我热爱蒋兆和,热爱珂勒惠支,可是,对不起,每次看到家里那幅梵高的小画,看到这本画册里一幅幅憨傻透顶的素描,我就无可奈何,心里想,他妈的,这才是纯粹的艺术,这才是稀有的才华,这才是绘画之所以叫做绘画。

将近三十年来,中国的美术学院仓库里堆满几千万张考生的,也就是初学者的素描,内容和梵高这些画一样:人像、风景、静物。画得非常认真,精细,周到,规矩,有些孩子的技术,远远超过1881年的梵高。我相信:如果梵高拿着1881年到1883年的这些破画跑来参加考试,恐怕拿不到我们的准考证。

可是,每次看这类中国式的素描,我就想死。我宁肯一辈子不会画画。在我看来,中国考生被逼着描绘的这种素描,是一条绝路,一场灾难,是望不到边的垃圾,可是,梵高初学画画的这些破纸片,却是伟大的艺术。

你可能会说:他是梵高呀,他太有名了!这是被灌输的概念。我的回答是:如果梵高没去巴黎就自杀了,死掉了,只留下这一堆初习的作品,他仍然是无可替代的天才,世界仍然会看懂他,尊敬他。

为什么呢?我无法回答。

上图:梵高(背对镜头者)和他的朋友,1886年;下图:瓦兹河畔欧韦梵高的房间——导演梦茜为本集搜到了上图,问了,才知反坐在椅子上与人说话的背影,是梵高——啊呀,梵高的背影!他仿佛还活着,还在某处。下图的梵高画室,我相信是摄影者在他死后进入房间,拍了这幅照片——来自两位美国人的最新研究揭示:梵高并非死于自杀。就我记忆(可惜忘了在哪里读到),他的被枪击,似乎是村中顽童所为,起于别种缘故……博尔赫斯曾说,荷马被传说为盲人,可能是阴谋。此事太远。梵高被相传为自杀,抑或阴谋么?自杀之说,玉成传奇。人间需要传奇。我以为,真的传奇,还是梵高的品性与才华,还在梵高的画。

梵高《矿工》(Miner),1881年,现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆。

梵高《抽烟斗的老人》(Old Man with a Pipe),1883年,现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆。

左、右图:梵高《缝衣服的妇-人》(Woman Sewing),1881年,现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆。

左图:梵高《抽烟斗的人》(Man with a Pipe),1883年;右图:梵高《磨咖啡的女-人》(Woman Grinding Coffee),1882年。二者现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆——伦勃朗,梵高,可能是历史上描绘自画像最多的两位画家。文艺复兴后,欧洲绘画史的素描神手,首推伦勃朗,我爱他的素描胜于他的油画;之后,唯梵高的素描,迥出意表,超越伦勃朗,而竟画在初学绘画的头三年——每个人都想挣脱幼稚的青少年时期,每个画家都想忘却初习的阶段。梵高去巴黎后的素描,尤其是钢笔素描,别出心裁,另有姿色,但再也不见初学时期的笃厚忠诚、耿耿内秀之美。

左、右图:梵高《身\_体弯曲的女-人》(Bent Figure of a Woman),1882年,现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆。

左图:梵高《路边小屋和修剪过的柳树》(Small House on a Road with Pollard Willows),1881年;中图:梵高《多德雷赫特的风车》(Windmills near Dordrecht),1881年;右图:梵高《路边的女-人和修剪过的柳树》(Woman on a Road with Pollard Willows),1882年。三图现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆。

看这等素描,唯叹气而已。叹过了,隔时再看,还是叹气。读梵高生前的际遇,则起另一种浩叹——有说是“同行相嫉”,更有“同行相厌”。印象派哥们儿彼此闹别扭,缘故多多,别扭之一,是讨厌新到的晚生。1886年印象派末一届联展,据说是众人分崩离析的决定性阶段,原因,竟是多数老同志横竖不肯和新来的高更的画挂在一起,结果断然退出。更可惊异者:老同志们一致讨厌刚来巴黎的荷兰傻逼梵高。为什么呢?不知道。相关的书,写到这里便扯别的人事了——但我狠理解。我目睹多少同行忌讳晚生、排斥外人、讨厌新到者,其心态与勾当,不说也罢。问题来了——我老是喜欢说这句话——此地的讨厌者哪有莫奈和雷诺阿的天分,被讨厌的一方,则或许混着梵高似的奇人么?但愿没有。但愿没有。

《犁田的人和三个女-人》(Ploughman and Three Women),1883年,现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆。

《驴车》(Donkey and Cart),1881年;右页:《穿木屐戴帽的男孩》(Boy with Cap and Clogs),1881年,现藏于荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆。

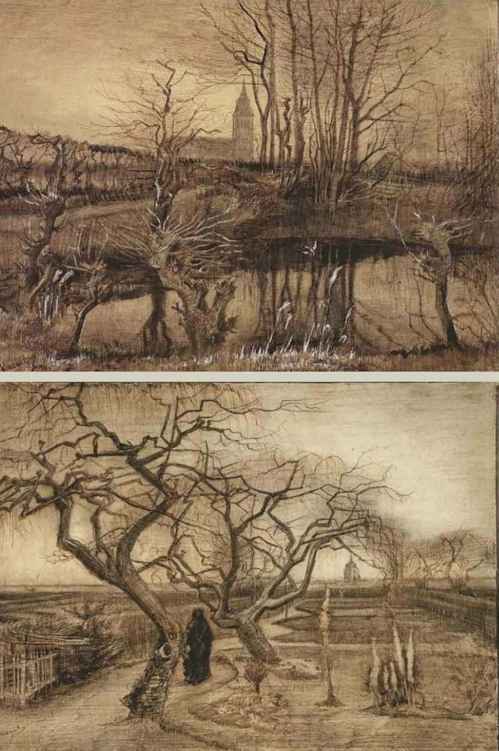

上图:《翠鸟》(The Kingfisher),1884年;下图:《冬园》(Winter Garden),1884年,现藏于荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆。

左图:《戴白帽子的西恩》(Sien in a White Bonnet),1882年;右图:《女-人头像》(Head of a Woman),1882——1883年,现藏于荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆。

在下几页刊印的图片中,有巴齐耶描绘的自己的画室。他家道殷实,曾让穷哥们儿莫奈和雷诺阿留住这间画室。他还以分期付款的方式买过雷诺阿的画。1883年马奈死,印象派同仁惊愕哀痛,从此涣散。印象派上一次难以忘怀的集体悲恸,便是1871年巴齐耶阵亡。

在线阅读:http://www.yuEdu88.com/