巴黎的青年

卢浮宫在塞-纳河北岸,隔着河,是南岸的奥赛美术馆。库尔贝的《画室》(The Artist’s Studio)和《奥南葬礼》(A Burial at Ornans)、米勒的《拾穗者》(The Gleaners)和《晚祷》(The Angelus)、马奈的《草地午餐》(The Luncheon on the Grass)和《奥林匹亚》(Olympia),都在那里。

这些画,原来挂在卢浮宫,据说放不下了,八十年代法国人就把老火车站改建为奥赛馆,以上经典全部挪到南岸去了。2001年我头一次去巴黎,发现我不喜欢奥赛美术馆。那些作品的气息和奥赛馆的气息,是分离的。我真想看到它们仍然挂在卢浮宫是什么感觉。可是永远没有机会了。

一幅画与它展示的空间,与它应该属于的空间,原来属于的空间,大有关系。最佳关系,就是上回说到的意大利--湿--壁画,还在原先请画家为教堂制作的老位置,脱离那个位置,画还是那幅画,意思就打了折扣,甚至不是那个意思了。

马奈的《吹笛男孩》(Young Flautist),委拉斯凯兹的《侏儒》(Dwarf)之一,都曾到北京来展过,我在中国美术馆看到这两幅画,虽然很高兴,老百姓可以看见了,孩子们团团围着,拼命看,可是我难以感动。大家想想看,要是一个十七世纪的王公贵族,或者一个十九世纪中叶的法国人,忽然独自在人民大会堂走来走去,是什么感觉?

1978年,法国乡村画展头一次来京沪展出,我在上海原中苏友好大厦看了柯罗(Corot)、米勒的原作,几乎昏迷。当时我完全不在乎,更不会意识到一幅画待在什么空间,什么场合,只管盯着画框里的画,没命地看。后来出去开了眼界,渐渐发现,一幅画的镜框,这枚镜框挂着的房间,那房间所属的建筑,这建筑所属的街道和城市,总之,一切的一切,这才构成所谓文化,在这文化的环绕中,于是,正好,有那么一幅画,对极了,就像一双对的眼睛长在一张对的脸上。

同样道理,许多中国古典绘画和文物分布在欧美各国,他们肯定发觉,展示斯文透顶的东方绘画,必须小心翼翼、煞费周章,给这些纸本水墨营造一个隔绝的、孤立的环境,欣赏北宋或晚明的文人画。在讲究的美术馆,他们会把周围弄暗,让一束束适度的光线照亮水墨画,让观众暂时忘记地点与场合,尽可能只看到画。

不但是对中国绘画这样子,大都会美术馆年年特展,只要请来中东的、印度的、中世纪的、希腊罗马以色列的种种特展,策展人都会花大钱,为特展专门设计一个空间,根据彼时彼地的种种文化气质,慎重选择墙色、灯光、衬布,包括变幻无穷的展示方式。

扯远了。我的意思是说,每种艺术都有诞生的时刻,都有她生长生成的胎记和灵光,你可以叫做“文化土壤”,也可以叫做“时代气息”,总之,这灵光无法替代,而且,一去不返。

今天介绍我格外喜欢的一幅印象派早期作品。在这幅画中,我自以为看到印象派小子们诞生成长的灵光,甚至分享他们的心情——我们每个人,每个画家,都有过同样的灵光,一闪而过,一去不返,很少有人画下来,而且画得又真实,又自然。

这位画家名叫巴齐耶(Jean Frédéric Bazille)。画作的题目,恕我粗心,到现在还不知道。这幅画挂在奥赛美术馆二楼主展厅,主展厅里最牛逼的大画,是马奈《草地上的午餐》,永远围一堆人。巴齐耶这幅画呢,挂在展厅出口的墙上,没人注意,我就拍了好几张照片。

“文革”中,我还是小孩子,在借来的画册中见过这幅画,心里好羡慕,啊,要是有一天我也和一帮哥们儿在一起,有画架,有钢琴,墙上挂满画,那该多棒啊。后来到了农村,妄想变成绝望。“文革”后考上美院,终于和一帮同学混在有画架有天窗的画室里,算是梦想成真。再后来,好像是1989年吧,这幅画和许多别的印象派作品借来大都会美术馆,我头一次看见了真迹,原来并不大,颜色好看极了。事后我在《纽约琐记》里写了一篇文章,说,瞧画面中这几个哥们,意气洋洋,一切刚开始的时候,最最珍贵。

印象派的几位大哥,分别是马奈、德加、塞-尚,全是富家子弟,还有三位小兄弟,就是莫奈(Claude Monet)、雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)、巴齐耶。1860年代,他们仨在一位叫做夏尔·格莱尔(Charles Gleyre)的画家作坊里同班学画,很要好。莫奈和雷诺阿,穷,巴齐耶不穷,是个中产阶级小公子。这三个哥们儿讨厌学院沙龙的老一套,不久退学单干,到处画写生。很可惜,莫奈、雷诺阿,都是高寿的人,活到二十世纪初,甚至到一次大战后,莫奈还活着。可是呢,巴齐耶只活了二十九岁。1870年法国与普鲁士开战,他是个爱国好青年,立刻放下画笔,上了前线,编在类似侦察前哨的队伍里,头一仗开打,他就牺牲了。

巴齐耶留下的作品也就几十幅吧,可是一张是一张,都好极了。他是个少年老成的天才,很早就有库尔贝和马奈的坚实造型,有德加刻画人物的精准和微妙感,有雷诺阿的富丽的色彩变化,有莫奈捕捉光线的天赋。他还有一项其他印象派哥们儿不具有的才华,就是组织场景,善于群像的构图,这一点,印象派其他哥们不能跟他比。

我老是想,巴齐耶不死,再画几十年,印象派的光谱,印象派的丰富感,会多出一极,为什么呢?

撇开三位后印象派憨人,我们来看看印象派几位主将:马奈的潇洒丰润,德加的神经质与洞察力,毕沙罗的浑朴,莫奈的变幻,雷诺阿的妩媚,西斯莱(Alfred Sisley)的小规模绚丽……相对比较,巴齐耶兼有科学的与诗意的禀赋,气质是冷静的,理知的,中性的。他是印象派弟兄中最少走极端的一个,他的画风,始终温和。

他和马奈一样,率先描绘巴黎当代资产阶级生活,但取材并不惊世骇俗。他画家人度假,画朋友在林子里洗澡,画自己的画室,画朋友相聚,是个不具有绘画史野心的画家,一个宁静内向的人。他也喜欢描绘阳光,他的色彩的纯度、浓度和灰度,富于均衡感,但不像莫奈和雷诺阿那样夸张,论造型的精确,德加之外,就是他,但他的精准,不是惊叹号,而是句号。

除了画家人,画少数的女-人体,他画男性格外精彩。十九世纪中叶,同性恋文化尚在困难时期,但巴齐耶看男性的目光,刻画男luo体的魅力,没有压抑感,而是坦然、明朗、适度,不掩饰,也不标榜,像阳光一样清澈,刚刚比友谊的温度,超过一点点。在哈佛大学美术馆收藏的那幅画,应该被视为同性恋绘画的先驱,在画面中,几个男子的身\_体、正午的阳光,全是纯真的心情,是青年人的理所当然,一点不渲染,但是异常饱满、明快、健康。

但我最喜欢的还是这幅画。它就像一个早晨,一个日子,是我们每个人都有过的青春记忆,好像就在昨天,谁谁谁来了,谁站在什么地方,谁在和谁说话,谁只管自己在边上玩,然后,窗外是都市的晴天,一切都好极了,都是心情,充满年轻人才会有的自信和希望——木心先生有过一句俳句:

年轻人充满希望的清瘦啊!

真的,我们自己年轻时,一点不觉得,不稀罕,成天瞎混,有一天回想起来,多么珍贵。

从画面看,这是巴齐耶自己的家,墙上挂的是他早年的几幅画,这是一座典型的巴黎公寓,很高的天花板,很高的窗户,还有老式旋转楼梯。很多年前,我读过一个资料,详细标明画中谁是雷诺阿,谁是莫奈,谁是谁,可是现在忘记了,没法指认了。所有描述都会说,印象派是一群穷画家,可是在画面上,他们衣冠楚楚,都是体面的青年,所以巴黎的穷和我们北京武汉的穷,不好对应的,另外,别看他们留着胡子,我在纽约常常惊讶那些满脸大胡子的家伙,只有十八九岁,顶多二十出头。

这里,我又要提到巴齐耶组构群像、描绘场面的天分。要知道,画这样一屋子人,随随便便站着坐着,构图非常难,一点不能看出摆布的痕迹,好像所有人原本就是那样,就在那里。而每个人物,至少要描绘一两天,一个一个画过来,要让莫奈、雷诺阿站在那里不能动,给他画,画完后,看不出先后画成的顺序,看不出衔接的痕迹,那是要大本领的。其中个子最高、站在画架边的青年,就是巴齐耶本人,他怎样画出自己的侧面呢?照着镜子吗?镜子在哪里?

所以还有更具体的困难:这幅画的景深,面对窗户,光从窗户中进来,而他摆画架和画布的位置,远离窗户,似乎正在进门处,想必在昏暗中。十九世纪中叶还没发明电灯,更没有照相机,他靠什么光线画?以我的估计,这幅画要画上百个小时,费时将近一个月,他怎样使画中的一切如此自然,真实,可信?他画那幅家人坐在庭院的大画,更要画得久,可是背后的夕阳,以及所有人在夕阳阴影中的色彩变化,他怎样把握?

巴齐耶那时的岁数,不过二十来岁,这个年龄,在我们这里,即便再有天分,还在熬硕士生、博士生、博士后,写什么狗屁论文。我常对高学历的大龄青年说,你到二十五岁还在熬学位,还没画出自己的作品,你死定了,完蛋了。不信,看看巴齐耶——他死得早,印象派历史很少提及他,如果他活到七八十岁,这些画全都是早期作品。

大家要是看看印象派同期那些沙龙绘画、官方绘画——画巴黎贵族的宴饮,画中东的异国情调,画滑腻腻的luo女,画那些被画了几百年的《圣经》主题和希腊神话——你会同意,而且惊讶,当年这帮巴黎野小子的画,多么前卫,多么勇敢,多么坦然,就画他们自己,画他们活着的每个清晨和中午,因为这帮家伙,美术史从此改道了。

我不知道印象派同仁怎样看待这幅画。我觉得这是印象派乌合之众的集体记忆,是这个叛逆群体灵光乍现的一首诗。我喜欢看到崇高悲壮的绘画史诗,我也喜欢看到梵高、珂勒惠支和蒋兆和画的悲苦的人,可是,我也喜欢看到巴齐耶这样的艺术,明亮,均衡,健康,好心情。

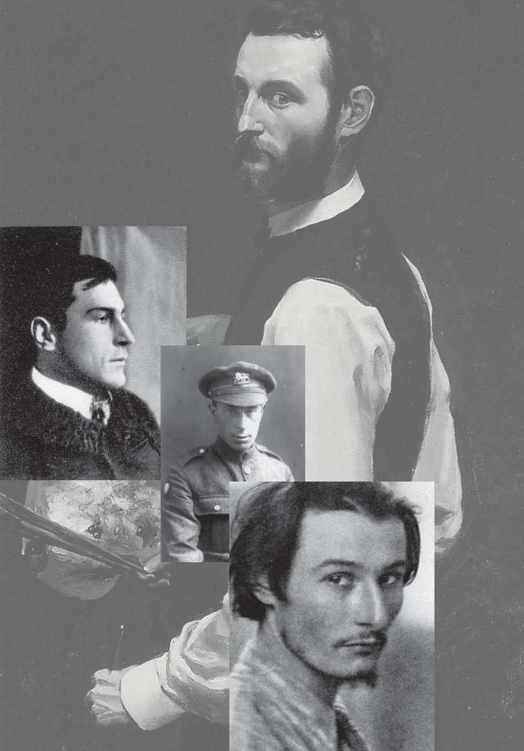

这么好的一个青年,一枪给打死了,倒在战场的泥浆里。欧洲人口少,因为公民制度,因为最早出现的爱国主义和神圣责任,无数知识青年,无数有才华的诗人、音乐家、画家,包括科学家、哲学家、教授,战争打响就被征兵入伍,上前线。前些年我去彼得堡参观著名的列宾美术学院,发现那里已经很没落了,可是在进门的厅堂里,我看见创校的叶卡捷琳娜女皇雕像旁边,竖着两块石碑,上面密密麻麻刻着列宾美术学院入伍当兵、为国捐躯的名单,可能不下两百位。

这在中国是不可思议的。民国时期,文艺人,艺术家,死于战场和政争的青年,不是没有,作曲家张曙,死于桂林轰炸,作家柔石,死于极刑,但我们很少听说数以百计的中国艺术学生,成为烈士。

咱们再来看看这幅画,多么明快亲切,远离战争与死亡的阴影。可见许多绘画背后,有我们想也想不到的故事。

全世界有没有另一座艺术学院的门厅,竖着为战争捐躯的本校学生纪念碑?2010年造访列宾美院,碑前有鲜花:战争胜利六十五年了,校方也许年年供着花束(或为烈士遗属所摆放)。多朴素的碑,只是名姓。我所看过的国内烈士纪念碑,很少刻有死者的姓名,也很少,几乎没有,后人的花束。

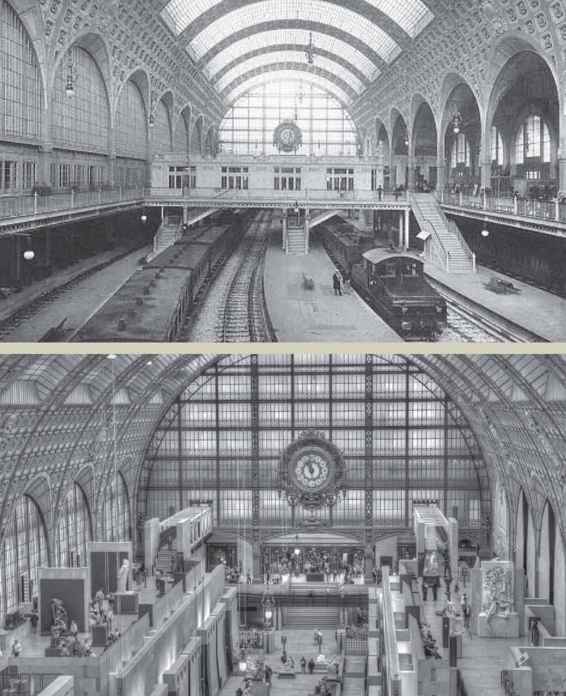

上图:1900年的奥赛火车站;下图:奥赛博物馆。

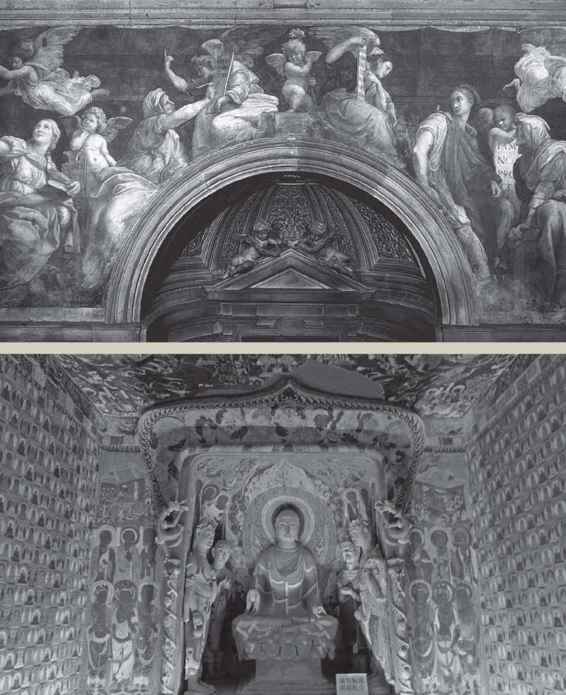

上图:拉斐尔《女先知们》(Sybils),1514年,现藏于罗马圣母玛利亚大教堂;下图:敦煌莫高窟。

上下图:奥赛博物馆;右页:《巴齐耶的画室》(Bazille’s Studio)局部。

《维斯康蒂路画室》(Studio of the Rue Visconti),1867年,现藏于美国弗吉尼亚美术馆。

《弗斯滕伯格路画室》(Studio in the Rue de Furstenberg),1865年,现藏于法国蒙彼利埃法布尔博物馆。

《卡斯泰尔诺勒莱风景》(View of the Village of Castelnau-le-Lez),1868年,现藏于法国蒙彼利埃法布尔博物馆。

《粉色的裙子》(The Pink Dress),1864年,现藏于法国奥赛博物馆。

左图:《夏日场景》(Summer Scene),1869年,现藏于美国哈佛大学福格艺术博物馆;右图:《拿网的捕鱼者》(The Fisherman with a Net),1868年,现藏于瑞士苏黎世提尔莫德基金会。

《巴齐耶的画室》(Bazille’s Studio),1870年,现藏于法国奥赛博物馆。画中人物从左至右:雷诺阿、埃米尔·左拉(Émile Zola)、马奈、莫奈、巴齐耶、埃德蒙·迈特尔。

上图:1914年,法国军队准备白刃战;下图:1919年,一战中的法国士兵。

背景图为巴齐耶《自画像》(Self-Portrait),1865——1866年,现藏于美国芝加哥艺术学院。小图从左至右:画家弗兰茨·马尔克(Franz Marc)、诗人艾萨克·罗森伯格(Isaac Rosenberg)、雕刻家亨利·戈蒂耶·布尔泽斯卡(Henri Gaudier-Brzeska),三人均死于第一次世界大战。

雷诺阿有句名言是:“我画女-人的背,画到可以抚摸的样子,就停下了。”他的儿子,小雷诺阿,是上世纪三十年代法国著名导演。据六十年代新浪潮翘楚特吕弗说,他每年都要好好再看一遍小雷诺阿的名篇《游戏规则》。这位好儿子为父亲写了动人的回忆录,最后写道:父亲生前一再关照他们,千万确认他已死透了,才能入殓。为什么呢,因为雷诺阿生怕被活活钉入棺材。

在线阅 读网:http://wWw.yuedu88.com/