非正式魅力

未完成的画(下)

上回用了毕加索的话:“一幅画挂上墙,就死掉了。”这句话的讯息是:延续几百年的完成标准,化解了。它变成每个画家自己的问题。从此画家有权对自己说:行了,这幅画可以了,或者,他会问自己:这幅画画完了吗?

1910年前后,毕加索为美国女士斯坦(Gertrude Stein)画了一幅肖像,现在挂在大都会博物馆——岔开去,斯坦夫人嫌毕加索画得不像,毕加索随口说了一句著名的话:“太太,没关系,你会慢慢像这幅画。”——这幅画画了多少遍?我看过资料:一百一十次。

去年读英国人马丁·盖福特(Martin Gayford)写的《蓝围巾男人》(Man with a Blue Scarf),这个家伙给弗洛伊德(Lucian Freud)当了半年多模特儿,其间老头说了一句老实话,我以为回应了毕加索的意思,他说:每幅画接近完成时,他最拿不准的事,就是他该不该罢手,他无法肯定,这幅画是否画完了。

天哪,伦勃朗、普桑、大卫、安格尔,根本不会这样想。他们非常明确怎样才算完成,而弗洛伊德是二战后分量最重的具象画家,他反复刻画的量感是毕沙罗的几十倍。他画个巨胖的luo女躺在沙发上,足足画了十一个月。他这么大本事,这么强悍,居然不确定究竟画完没画完,这可是二十世纪的命题。

现在再看梵高这幅画。有一条非常肯定:根本没画完。没画完的原因,也非常肯定:梵高刚学画——问题又回到一开头:这样子没画完,凭什么就算好?!真抱歉,我还是没法回答。不过,巧极了,就是这位弗洛伊德说:

梵高没有一幅画是不好的。

真解气啊!那些没画完的画——没有一幅是不好的!大家要知道,二十世纪顶牛逼的大师,都对神经病梵高服得要命,而且懂得他。毕加索说:“希腊人,罗马人,文艺复兴人,都根据共同的规则画画,从梵高开始,每个人必须是他自己的太阳。”

自己的太阳,就是自己定规则。画什么,怎么画,怎样才算画完,你自己做主,自己掂量——接下来,我可以引述我老师吴作人先生的两句话。

我在美院混了两年,吴先生只来过一次,坐了半小时,临走笑眯眯扔下两句客气话:“你们要知道什么时候停下来。要知道画,也要知道不画!”几十年过去了,我还是做不到吴先生的规劝。但我扯淡扯到现在,有点明白他的意思了:

他这“不画”的观念,一半来自二十世纪欧洲绘画——他去比利时留学时,现代主义已经确立,传统绘画完美的关闭系统,已经过时,“未完成”的概念被接受——但是吴先生的另一半意思,来自他的血脉,来自古老的中国绘画与书法。

中国工笔画和西洋画一样,怎样才叫做画完,自古有一套严密的程序、规则。可是上千年前,中国出现了世界各国没有的画家群体:文人画家。照西洋人的解读,文人画家是业余画家。

那次谈论《千里江山图》,我曾说,中国美术史最好看最矜贵的画,是工笔重彩画。这说法有点偏激,实在是针对文人画说的,因为文人画地位太高,话语权太大,现代中国人,还有洋人,说起中国画就是文人画,也太偏了。可是相对严密的西洋画,中国文人很早确立了截然不同的绘画态度,什么态度呢?

绘画中的一切,都是假的,不要当真。绘画只是绘画。画画的心情比那幅画重要,无所谓画完不画完,逸笔草草,恰到好处,才是绘画的真谛,笔、墨、纸、水,是性灵的游戏,是无穷的享受。

这样一种意识、态度,西方人差不多要到十九世纪中叶,才醒过来。在印象派同期和后期,雕刻家马约尔(Aristide Maillol)、布尔德尔(Antoine Bourdelle)开始专注泥土和石头的量感,音乐家圣桑、德彪西(Claude Debussy)开始玩弄音色与音符,诗人波德莱尔(Charles Baudelaire)、马拉美(Stéphane Mallarmé),还有稍后的兰波,斟酌字词。晚年德加写了十四行诗请教马拉美,说,我有许多意象没写出来,马拉美对他说:“亲爱的,诗不是意象,而是字词。”

向来刻薄的德加只好对马拉美说:“老兄,我在你面前丢丑了。”——哎哟!所谓平仄、押韵、对仗、字词,是我们唐宋诗人早就精熟的老把戏啊!

为什么中国出现这种绘画意识?理论说法很多:道家思想、老庄传统、佛家、禅宗、诗词、养生术、隐居文化、应酬文化,等等等等。中国的文官制度成熟太早,文人画家大部分是各级官员,不愁衣食,是一群高贵的闲人,拿着朝廷俸禄,干着西方自由画家的勾当。这伙人把官员,包括下野退隐的官员,加上僧侣出家人的那么一种生活态度,带进绘画。画画不再是订件,而是所谓消遣、寄托、酬酢的手段,是自我标榜的另一重身份,清雅,淡泊,出世。宋末元初的两位大画家,赵孟頫、钱选,有个著名的对话:

赵子昂问钱舜举曰:“如何是士夫画?”舜举答曰:“戾家画也。”子昂曰:“然。余观唐之王维,宋之李成、郭熙、李伯时,皆高尚士夫所画,与物传神、尽其妙也。近世作士夫画者,谬甚也。”

在古籍中,这段话有好几个版本。其中几个词颇有争议:“戾家画”,又同“隶家画”,有人坚称是文人画,有人认为是专业画。赵孟頫应答的那个“然”字,后人的解读也不同,甚至相反。中国画论,是聪明透顶的语焉不详,以上对话五六个版本,各持一理,但大意不难揣测,就是:

“高尚士夫”,指有学问的官,他们画起画来追求“与物传神、尽其妙也”。但南宋以来越画越不行了,“谬甚也”!使赵孟頫很生气。

赵孟頫,即赵子昂,高干。他降了元人,出仕做官,被人非议。钱选,即钱舜举,据信是专业画家。赵钱二位的画,我都喜欢,略微偏爱钱选,因为我“自己雇自己”,又没文化,不算“高尚士夫”。我引述这番话,是要说,中国画所谓“传神”,所谓“尽其妙也”,虽然很难解释,可是,文人画水墨画的核心价值观,就是神啊,妙啊,无所谓画完不画完,画完,那是画工的事情。

我还要引申那个“隶”字。这个字,泛指中国的书法——“书画同源”,也是跟西洋人说不清的道理。我此刻强拉了书法说事,是把“未完成”这句话转化为另一个词:“非正式”。西洋规矩,非正式的作品当然低于正式作品,可是在中国书法史上,顶顶被推崇的几份书帖极品,全是非正式的,未完成的,当初就是草稿——陆机《平复帖》、王羲之《十七帖》、颜真卿《祭侄文稿》,此后再无超越。

书论有两句话:“碑不如告,告不如书。”意思是说,论书写的滋味,石刻的碑文不如墨写的文件,墨写的文件,不如私信的草稿。这是中国书法的最高境界。这种境界,西洋人并非不懂,虽然英语法语找不出相应的词语,可是,欧美现代后现代大量杰作,都是神而明之,妙不可言。

每一种艺术,对应不同的语言。通常,我不喜欢借中国画论评说西画,可是,硬要解释梵高这幅小画的好,只能是这八个字:“逸笔草草,恰到好处。”或者借赵孟頫四个字:“尽其妙也。”

节目开头说:我不注意答案,留心问题。可是中国语言的妙,既不是答案,也不是问题——怎样才算“恰到”?如何才是“好处”?很抱歉,我仍然说不出来。

好了。我的胡扯应该停了。提醒大家:所谓“未完成”,所谓“打开的作品”,是早就过时的绘画革命——所有革命,遗患无穷:除了若干天才,自从“未完成”的概念被接受,被发扬,逾百年间,全世界画家猖狂起来,画了无数糊涂乱抹,未完成的画。“尽其妙也”这类漂亮话,同样遗患无穷:赵孟頫要是看见当代中国人几千万张“逸笔草草”的水墨画,王羲之要是看到如今泛滥无忌的书法,何止是“谬甚也”!

所以,最后一条:你是高尚士夫还是自由职业?你在户外画完还是回家琢磨?你的画画完了,还是没画完?总之,不论你属于哪一类,如果你不是赵孟頫、钱选,不是梵高、塞-尚,我这三期节目就等于胡说、白说——我愿推翻以上所有论点。

2015年5月20日

左图:格特鲁德·斯坦与毕加索为她画的肖像;右图:毕加索《格特鲁德·斯坦像》(Portrait of Gertrude Stein),1906年。

若干有钱有眼的美国人,曾是印象派持续的援救者,早期现代主义画家如毕加索,也得其惠助。美法间有过近两百年的好缘分。被斩首的路易十六曾力主援助新生的美国,革命后,法国铸造了自由女神像,远赠纽约。那时的法国人不会想到,日后他们最骄傲的一群穷画家,时时盼着美国的雇主。美国各大美术馆挂满了法国绘画。塞-尚、雷诺阿分量最重的晚期作品,在费城;杜尚的全部画作,也在费城——现在的巴黎人讨厌美国人,美国人则仍然惦记巴黎。不过,如斯坦这样居停巴黎、高尚其事的美国人,如今在巴黎和美国,都绝迹了。她是个幸运而精明的买家,也是个好作家。伍迪·艾伦曾以梦游式的手法,拍摄了她与海明威等一伙作家的巴黎传奇。不知他是钦羡那时的巴黎,还是钦羡那时得以混在巴黎的美国人。

格特鲁德·斯坦。

左图:卢西安·弗洛伊德《沉睡的救济金管理人》(Benefits Supervisor Sleeping),1994年;右图:卢西安·弗洛伊德。

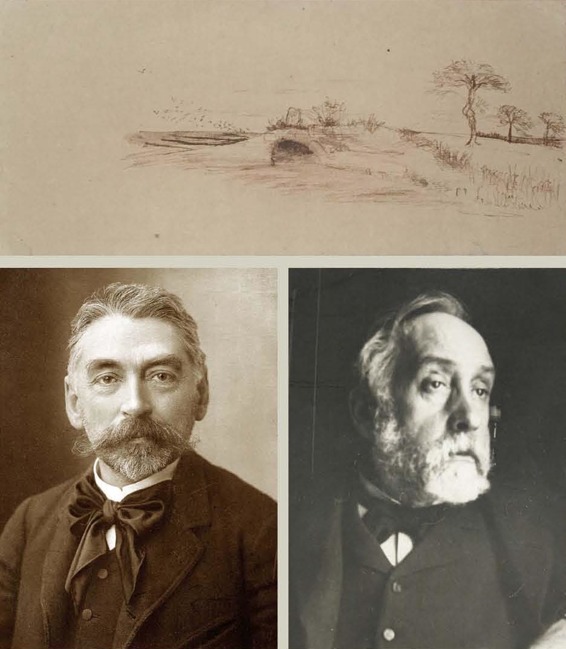

上图:梵高《麦比拉洞》(The Cave of Machpelah),1877年,现藏于荷兰梵高博物馆;下左图:诗人马拉美;下右图:晚年德加。他写了十四行诗请教马拉美,说,我有许多意象没写出来,马拉美对他说:“亲爱的,诗不是意象,而是字词。”向来刻薄的德加答道:“老兄,我在你面前丢丑了。”

上图:赵孟頫《鹊华秋色图》,1295年,现藏于台北故宫博物院;下图:钱选《杨贵妃上马图》,现藏于美国弗利尔美术馆。

黄公望《富春山居图》局部,现藏于台北故宫博物院。

瓦拉东母子,1894年。

在 线阅DU网:http://Www.yuedu88.com/