绘画的放纵

未完成的画(中)

今天继续纠缠“未完成的画”。

喜欢古典音乐的朋友,知道舒伯特(Franz Schubert)第八交响乐叫做《未完成交响乐》(Unfinished Symphony),木心认为舒伯特其实完成了,但我觉得未完成。交响乐必须三个乐章、四个乐章,在十八九世纪等于法律,舒伯特的第八交响乐之后,第九交响乐就是规规矩矩四个乐章。“古典时期,几代艺术家在古老的格式里打滚,不敢跳出来”,这是木心说的另一句话,果然是的。舒伯特同期,包括后来的舒曼(Robert Schumann)、勃拉姆斯(Johannes Brahms)一代,很难找到两个乐章的交响乐。

但木心是对的,他用现代意识看待“未完成”,认为那两个乐章完满自足,无可增减。我呢,也没错,因为我用传统意识看待“未完成”,要是顺着这两个乐章的结构、思路,舒伯特写出第三、第四乐章,多好啊——不过话说回来,音乐史少了一部《未完成交响乐》,反倒无趣,也是遗憾。

舒伯特的未完成,原因不明,是天意;梵高的未完成,一目了然,是人事,属于技术范畴。今天从绘画本身寻找“未完成”的原因,焦点是:这幅画在户外画成,还是在屋子里画成?

画画的人知道,一幅画在户外画,在室内画,千差万别。顶要命的差别,是作画的时间。

户外写生,光景变得快,必须迅速;室内画画,细细琢磨,不必赶。油画诞生几百年,绝大部分画是在屋子里画完的。印象派之前的巴比松画家,米勒、柯罗、杜比尼(Charles-François Daubigny)、卢梭(Théodore Rousseau),都出外画春夏秋冬、日暮晨昏,然后回画室遵循老规矩,处处画到家。柯罗是户外写生的天才,他常为同一景别画两幅画:一幅当场写生,时间短;一幅根据写生,躲屋子里从容地画。同样画“南尼大桥”,回家琢磨的那幅,很精美,写生那幅,有生气,二十世纪评家说,还是后一幅更好。

印象派的贡献,说来说去就是光影啊,色彩啊,此前几百年,画家不琢磨光线、不讲究色彩?绝对不是——印象派哥们儿率先走出的一步,其实是在户外当场完成一幅画:意思到了,就收摊,老子回去不加工了。

所以,一年到头蹲在野地里,当场画完,此前几百年的画家,不这么干的。

画画拼的是感觉、才能、经验、状态,顶顶起码的一条,是拼时间。十九世纪之前的一幅画,画个把月,大半年,甚至更久,很正常,可是一天、半天、几小时画成一幅画,恐怕从印象派开始。梵高在阿尔的画,我看过日期注明,吓坏了:一天一幅,顶多两天一幅。

莫奈的《日出印象》(Impression Sunrise),就要捕捉六点钟那一瞬的耀眼景象,他认为捉住了,就回家,回家途中,太阳爬高了,另一种辉煌的光景出现,他会换个日子去画七八点钟的太阳——比他早几十年的英国人透纳(J. M. W. Turner),早就画过壮丽的日出,可是招法还是传统,诸位一看,就是在画室细细琢磨的。

问题不仅是快慢,而是,一旦要当场画完,手放开来,笔触放开来,种种意外的、奇妙的、好看的效果,出来了。这是对画家的巨大诱惑,无穷无尽的诱惑。颜料、笔触、涂抹、覆盖,本身就美极了,愉快极了。古典画家的色彩笔触是为了画出对象,印象派找个对象画,是为了玩耍笔触和色彩——绘画从此放开了,自由了,绘画开始和媒介本身玩。

但这种意识在印象派那里,是半自觉的,多年后马蒂斯(Henri Matisse)一伙则完全自觉。他指着他的luo女画狡辩道:“我不是在画女-人,我在画一幅画。”回头看,马奈的《莫里索肖像》(Berthe Morisot with a Bouquet of Violets),草草几笔,在前辈画家看来,刚起稿子,应该画到公认的细致度、完成度,这才罢休,可是马奈呢,不画了,就这样!现在这幅画被认为是肖像的神品,那时的历史可不是马奈说了算。你要痛快,你痛快去,沙龙不要你,公众看不懂,还群起嘲笑你!

那是1870年代的事,梵高躲在荷兰,还没学画。

户外写生流行,还有个再具体不过的原因:十九世纪中叶,我们现在用惯的锡管颜料,发明了,便于携带,随时随地用。此前的颜料要么放在玻璃罐里,还得画家亲自调制,要么存在特制的猪尿泡里,难以携带……但这话题牵涉材料与绘画的关系,以后单说。我要抓住今天的要点:一幅画怎样才算画完,是印象派提出的颠覆性问题。

可是颠覆性问题,要付代价,印象派哥们儿为此受一辈子委屈,进不了沙龙,也没生意。为什么呢?理由千万条,有一条很少被提到,但非常致命,就是:大家嫌印象派的画太潦草了。历史从未见过马奈的《莫里索肖像》、莫奈的《日出印象》这样草草了事的画,报纸记者嘲讽道:猴子也能画出这些画。

艺术的趣味一旦确立,代代延续,不容易接受新变化。十七八世纪,普桑(Nicolas Poussin)、大卫、安格尔,无数沙龙画家,精细到无以复加。在他们眼里,巴比松太粗野,没教养,可是,在巴比松画家眼里,印象派画家可能更不像话。安格尔曾是沙龙评选主席,总是否决巴比松的画,柯罗晚年也有资格评审了,他也不太接受印象派的草率。说来悲哀:莫奈晚年,立体主义起来了,他也看不惯。

然而绘画一旦破了规矩,放开来,接下来的麻烦不只是画完不画完,而是,怎样才算完?

我们来看印象派老大哥毕沙罗:他关注景物和光阴的无穷变化,无穷丰富,小小一件写生,会去同一个景点画几十遍上百遍。你看他原作,天空、泥墙、草丛,不断重画,覆盖,颜料层厚得跟泥浆一样。美术史陌生的新命题,因此出现了:

一幅画画到什么地步才算完?换句话说,一幅画,可以无穷无尽画下去。

这个命题在他憨傻的塞-尚老弟那里,走得更远:塞-尚的每幅画,都打算不断不断画下去。按照传统要求,他的一生,没有一件作品是画完的。相比之下,梵高那幅,颜料至少铺满画面,可是塞-尚留下五分之一的画,连画布底子都还空着,铅笔稿子历历可见。为什么呢?

在一个叫做蓬杜瓦斯的地方,青年塞-尚跟着毕沙罗画写生,他不管光线,不管四季阴晴,只顾反反复复刻画房子、树干、河岸、远山的边缘,中间空着布白,都忘了画了。他这样做,是在乎画面的量感,他说,他要回到普桑的“均衡”。

2005年,纽约现代美术馆推出毕沙罗和塞-尚对比展,两人在同一景观画的画并排挂在一起:毕沙罗画得再糙,还是试图完成,塞-尚呢,没有一幅算得上画完。梵高没画完是本事有限,去巴黎后,他的画渐渐形成一套办法,大致画完了、说得圆,可是塞-尚根本不在乎画完没画完——他把一幅画拆解了,从此开启新的画法,叫做“open work”,意即“打开的作品”。

既是打开了,便无所谓关闭:关闭一幅画,就是完成,虽然传统的关闭法千差万别,但你去看十九世纪前的画,看不出画到一半时什么模样,都被最后的“完成”覆盖了,封锁了。塞-尚完全暴露画画的过程,画画的过程,就是未完成状态,那是塞-尚乐此不疲的快感,他要一幅画永远处于打开的状态。

日后塞-尚说毕沙罗是他“爸爸”,启示了他。他死后,自己成了毕加索、马蒂斯一大伙人的“爸爸”,为什么呢?因为他把绘画拆解了,后人各取一端,逐渐引向立体派,乃至抽象画。

毕加索说过一句话:“一幅画挂上墙,就死了。”什么意思呢?就是,只要不配框子,不挂起来,一幅画还“活着”,还能来回琢磨,继续画——这句话只会说在二十世纪。提前五六十年,一百来年,所有画家不会想到,也不必操心这两个问题:一,一幅画可以不画完;二,一幅画可以没完没了画下去。

但我不能没完没了地说——这个节目可不是“自己雇自己”,而是理想国的视频项目,百分之百属于任务、订件,我不能玩儿“未完成”,所以下一回一定说完、交差,但愿诸位捧场,全程听完。

上图:舒伯特《未完成交响曲》副本;下图:舒曼《f小调奏鸣曲》(Grand Sonata No. 3 in F minor,Op. 14)手稿。

马奈《莫里索肖像》(Portrait of Berthe Morisot),1872年,现藏于法国奥赛博物馆。

柯罗,1871年(就在这时,普法战争开打,巴齐耶战死。四年后,柯罗逝世)。

上图:柯罗《南尼大桥》写生,1826年,现藏于法国卢浮宫博物馆;下图:柯罗《南尼大桥》,1827年完成于室内,现藏于加拿大国家美术馆。

上图:威廉·透纳《船只进港》(The Arrival of a Packet-Boat),1826年,现藏于美国弗里克收藏馆;下图:威廉·透纳《迪耶普港口》(The Harbor of Dieppe),1826年,现藏于美国弗里克收藏馆 。右页:莫奈《日出印象》局部,1872年,现藏于法国玛摩丹美术馆。

毕沙罗《蓬杜瓦斯修道院》(The Hermitage at Pontoise),1867年,现藏于美国古根海姆博物馆。

毕沙罗《蓬杜瓦斯的雅莱山》(Jalais Hill, Pontoise),1867年,现藏于美国大都会艺术博物馆。

毕沙罗《海边的牛棚》(The Côte des Bœufs at L’Hermitage),1877年,现藏于英国国家美术馆。

保罗·塞-尚《林中风景》(Forest Scene),1900——1902年,现藏于贝耶勒基金会。

上图:梵高《麦田中的柏树》(Wheat Field with Cypresses),1889年,现藏于英国国家美术馆;下图:保罗·塞-尚《有牛奶瓶与水果的静物》(Still Life with Milkjug and Fruit),1886——1890年,现藏于挪威国家美术馆;右页:保罗·塞-尚《加尔达纳村庄》(The Village of Gardanne),1885——1886年,现藏于美国布鲁克林博物馆。

左图:保罗·塞-尚《举调色板的自画像》(Self Portrait With Palette),1890年,现藏于瑞士比尔勒基金会;右图:毕加索《举调色板的自画像》(Self Portrait With Palette),1906年,现藏于美国费城艺术博物馆;右页左图:毕加索《拿面具的滑稽演员》(Pierrot with a Mask),1918,私人收藏;右页右图:保罗·塞-尚《丑角与喜剧演员》(Pierot and Harlequin),1888年,现藏于俄罗斯普希金博物馆。

导演谢梦茜,心思细,本事大。我随口提到的什么,十之七八她都搜到资料,植入影像。本集提到古代画家的颜料装在猪尿泡里,她竟找到原型图片,使我头一回领教油画祖宗使用的家当;她还找到了生产锡管颜料的年代和发明者,原来是个美国佬。更有不少我想都没想到的资料,她也顺手查获,编入节目,猛一显现,活见鬼!本集中,梦茜居然找来莫奈与雷诺阿的珍贵片段,是二十世纪初叶法国人为两位长寿的印象派老将拍摄的黑白电影。看着坐在轮椅上用绷带缠紧手指捏住画笔的雷诺阿,看着老头叼着烟凑上脸去,由儿子点燃,随即喷云吐雾……我欢喜大笑,流下泪来。

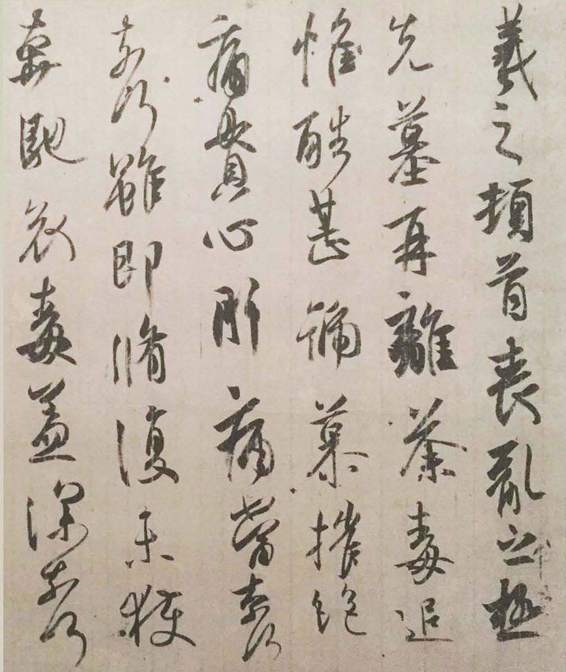

王羲之《丧乱帖》—— “书画同源”之说,可能是真的,可能很有理,但我谈画,不喜引用中国画论与书论。瞧着王羲之的字幅,我不想到绘画,瞧着王希孟的图卷,我不想到书法。当然,这是要被书画家嗤笑之事——到这一集,我却由西洋而想到中国,由中国绘画而想到书法了。我能自圆其说么?我的“其说”是什么呢?但这回真的想到了书法。

在线阅读网:http://www.yUedu88.com/