第二节 “陌生化”体系

由于多方面的原因,无论是梅耶荷德还是瓦赫坦戈夫都未能在世界范围内形成与斯坦尼斯拉夫斯基的对峙。在很长时间内,“斯坦尼体系”几乎处于一种难以匹敌的地位。这种情况,自布莱希特的表演理论问世之后就有了改变。诚如瑞典戏剧家塞-恩指出:“一般地说,在出现了布莱希特的间离效果论之后,表演艺术理论逐渐地从斯坦尼斯拉夫斯基体系中摆脱出来。”

事情又回到了德国。

布莱希特(1898—1956),出身于奥格斯堡一个工厂主的家庭,早年学医,一九二二年因剧本《夜半鼓声》获奖,次年即被聘为明兴剧院的导演兼剧评家。一九二四年,应著名戏剧家莱因哈特之聘任柏林德意志剧院的助理导演和剧评家。在这一时期,布莱希特在当时演剧活动极为繁荣兴旺的柏林备受艺术熏陶,开始创作“教育剧”,企图深刻剖析社会,给人民以教育。著名的“教育剧”有《三分钱歌剧》、《例外与常规》、《母亲》等。

一九三三年初希特勒上台后迫害进步作家,布莱希特开始了长时间的流亡生活,辗转欧美各地达十五年之久,创作了《大胆妈妈和她的孩子们》、《伽利略传》、《四川好人》、《高加索灰阑记》、《第三帝国的恐怖与灾难》等有影响的代表剧作,于一九四八年秋天回到德国。

一九五○年创建柏林剧院,对一生的艺术经验进行总结和检验。戏剧学著作有《戏剧小工具篇》、《娱乐剧还是教育剧?》、《论实验戏剧》、《戏剧辩证法》、《表演艺术的新技巧》、《斯坦尼斯拉夫斯基研究》、《论中国戏曲和间离效果》等。

一、非“戏剧性”的叙事体

我们记得,从十九世纪后期开始欧美戏剧界曾经重启对于戏剧本性的讨论,其中焦点之一是如何解释“戏剧性”的问题。在戏剧学上,这是种顺向延续,走的还是那条由亚里士多德开头的经典老路。布莱希特改弦易辙,对“戏剧性”本身提出了疑问。

布莱希特说:“这‘戏剧性的东西’,我们的理解便是情节的高度集中,各部分相互交织在一起这一要素。‘戏剧性的东西’的特点是表达时的某种激\_情,及展现各种力量彼此间的冲突。”布莱希特还进一步说明,这一切都来自于亚里士多德,这位古代哲人强调悲剧以怜悯和恐惧来净化感情的作用,所以就要追求戏剧舞台与观众感情上的一致。

但是,这种“戏剧性”的感情效果有两个特点,一是要把观众的感情完全与剧中人的感情相混同,二是混同成个性化的个人感情。

由此可引出两个弊端:正因为感情混同,所以观众失去了对剧中人事的批判评价能力;正因为是个人感情,所以就无法表现并非个人能决定的伟大事件。

布莱希特说,人们追求角色和观众感情混同,用的是单一不断、层层引动感情的剧情,以及在这个基础上的性格描写。在表演上,则是通过演员与角色的感情混同,去达到观众和角色的感情混同。

因此,他决定先解除在剧情方面的装备,靠故意把剧情松懈、脱节的办法来阻止舞台上下的感情混同。于是便出现了这样一种戏剧结构:可拆可分,可剪可裁,拼在一起有着明显接痕,分割开来各具独立生命。

“戏剧性”原则本来最怕那缝隙很大的拼接,而布莱希特却特别欣赏,认为正是在那里,在一个事件已经结束、一个事件尚未开始的地方,观众可以作出自己的判断。这样一来,一个个戏剧场面就好像一张张插图,那条直奔高潮的行动线早已不知去向。

是什么线索把整个戏连起来的呢?靠叙述式的线索。戏剧家不是再现剧情,而是像叙述故事一般,带着明显的主观评价把客观的事件展示出来。

如果说,打松结构只是消极地阻止感情混同,那么,叙述式的态度,则是主动地插进去理性成分了。

布莱希特在《街景》一文中,曾用路人绘声绘色地描述车祸的街头景象,来比喻叙述体戏剧。这个叙述者用第三者的口气夹叙夹议地谈着车祸,他并不要围听者把感情移到司机或受伤者身上去,只是说清有这么一回事,引起他们的一片评论。叙述体戏剧大致上也是如此。

这不是成了小说吗?布莱希特说,既然小说可以有戏剧性,那么戏剧也就可以没有戏剧性。

他认为,感情的卷入使观众失去了清醒的思考和判断能力,因而在剧场中只能处于一种极为被动的状态。而当前的时代却需要让观众在剧场中看到社会上那些不受个人感情影响的决定性事件,使他在剧场里感到自己是一个大变革者。“他不再是仅仅对世界忍受,而是要掌握世界。剧院不再试图使他迷醉、沉于幻觉,使他忘记世界,使他与命运妥协,剧场使他对世界采取行动了。”

再借用—下车祸的例子,布莱希特希望观众不要去逼真地体验司机或受伤者的内心情绪,然后一掬同情之泪、唏嘘一番完事,而要在静听事故的叙述和评析中作出判断,设法改善交通、消除事故;他也会有感情,那就是作为一个有社会责任感的公民对事故的嫌厌之情,而不是肇事者当时的心理状态。

解除一以贯之的剧情,就是为了防止把观众专一地引入剧中人的内心,因而叙述体戏剧对于传统戏剧观念中的所谓性格刻画,更是采取基本不同的态度。

《伽利略传》“最后一场场记”记载,布莱希特在排练时几乎从来没有分析过一个人物的性格,而只谈这一个人物的举止态度。他几乎从来没有分析过这人怎么样,而只分析这个人在干什么。当他谈到人物性格时,也不是作心理分析,而是分析人物的社会地位。在他看来,剧中人的性格不应引起观众什么兴趣,让观众注意的应该是剧中人的社会态度。

他说:“有趣的不是与自身斗争,而是同别人斗争。”在这个意义上,他认为不要把奥瑟罗的“忌妒”看得过于永恒普遍、神乎其神,而应该着眼于奥瑟罗的社会存在,懂得作为一个被雇佣的元帅,他同他心爱的妻子的关系也是一种占有关系。

布莱希特很不满意斯坦尼斯拉夫斯基沉溺于人物内心的艺术方法,他说:“我从现有的有关斯坦尼斯拉夫斯基的材料中,没有读到过斯坦尼斯拉夫斯基是如何从剧本的社会内容这一角度出发来解释人物的某些特点的。”

挣脱-了性格刻画,布莱希特在人物运用上的自由度很大。很多时候,他连人物的社会地位也不加确定,使其变为直接表述哲理的典型形象。他的剧作《四川好人》、《圆头党与尖头党》等就是这样,人们称之为寓意剧。这种寓意剧里的人物,就像寓言里的动物,个性特点和社会地位是无所谓的,只用来说明一些普遍性的道理。本来,他把人物放置在社会地位之中也无非是为了表现一种社会哲理,当这种哲理可以离却具体地位直接表达的时候,当然就不必再拘泥了。

布莱希特曾举过一个生动的例子,来说明传统的个性刻画对于社会效果的损害。他和其他两位剧作家写了一部电影,表现一个失业工人的自杀,被检查官查禁了。检查官认为,这部电影如果把这个工人写成一个独特的、有血有肉的、充满人情味的性格人物,那就不用查禁了,因为那样一来,自杀就成了一种有可能阻止的个人行为。但现在布莱希特等人把他写成了一个没有个性的典型,那么他的命运就成了一种无法阻止的集体命运,电影也就有了明显的示威性。

布莱希特在讲了这件往事之后说:“我们的影片没有通过检查。会后,我们三人毫不掩饰地对这位检查官表示赞赏,他要比我们最亲近的评论家都更了解我们的艺术表现的真实意图。他做了一个关于现实主义的小小的报告——但是站在警方的立场上的。”这样,布莱希特也就说清了他为什么不注意太细腻、太完整的个性描写,而宁可写大环境、写哲理。

剧情、感情和性格都淡漠了,那戏剧靠什么给观众以享受呢?在布莱希特看来,思考、理解、判断,并由此激发起改革的行动,这就是最高尚的乐趣和艺术享受。他说:

如果放弃使人迷醉的办法,那么该用什么别的办法?观众在新的剧院里如果不能采取梦幻的、被动的、听任命运摆布的态度的话,该有的应是什么态度?观众不该被人从他的世界诱入到艺术的世界,不该被人再诱骗,相反,他应该被带到现实的世界,并怀着清醒的理智。用渴望理解来代替对于命运的恐惧、代替慷慨的同情,这是否可能呢?这样能否在舞台与观众之间建立起新的联系,这能否作为艺术享受的新的基础呢?

答案是肯定的。

总之,布莱希特从剧情结构到性格描写都采取了与传统的“戏剧性”大相径庭的方式,以使感情效果让位给理性效果。他并不认为传统的“戏剧性”方式完全不能起到积极的社会作用,只是觉得拘束甚多,内容和形式未能高度统一。

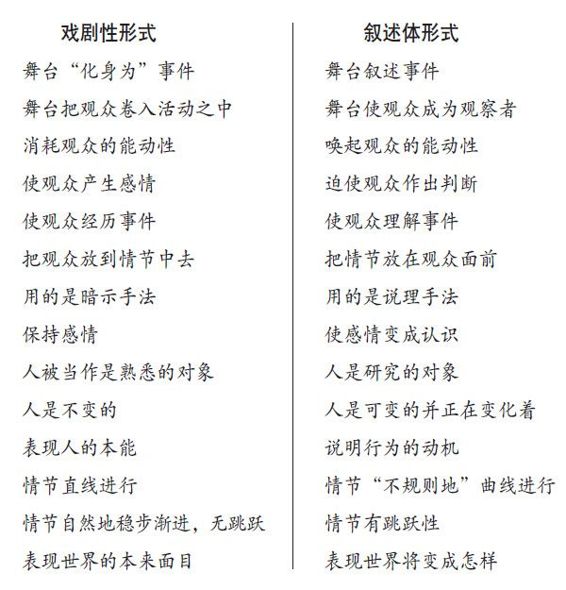

对于叙述体戏剧在实际效果上与传统的戏剧性形式的区别,他曾列过这样一张对比表:

这个对比,相当清楚地表明了布莱希特的戏剧观。

二、间离效果

叙事体戏剧在表演上的基本特征是追求间离效果,或曰“陌生化效果”、“破除幻觉的手法”。

布莱希特为了免使观众与角色的感情混和,要求演员在感情上与角色保持距离。他在《戏剧小工具篇》中指出:

为了产生间离效果,演员必须把他学到的能使观众对他塑造的形象产生感情一致的东西都放弃掉。如果不打算让他的观众迷醉,他自己得先不要处在迷醉状态。

他一刻也不能完全彻底地转化为角色……但这不是意味着:如果他要塑造热情的人,自己必须冷酷。只是他自己的感情不要完全彻底地成为他的角色的感情,为的也是使观众的感情不是完全彻底地成为角色的感情。观众必须有充分的主动自由。

在布莱希特看来,演员完全变成角色,一是非常困难,二是没有必要。他说,“要求一个演员每天晚上连续不断地创造出某些真实感是很困难、很吃力的事”。他在《表演艺术的新技巧》一文中指出:“有的演员完全消融在角色里,其后果自然只能是舞台上只剩下演员所扮演的角色,而观众也只能接受这个角色。这样就会造成‘理解一切就是原谅一切’的毫无意义的后果,正如我们在自然主义的作品中强烈感受到的那样。”

不难看出,这也从表演上否定了黑格尔论述过的那种冲突双方都有合理的理由的悲剧论。体验派虽然未必来自黑格尔的观点,但他们让演员充分地体验冲突各方的内心,使之合理、有机地呈现出来,容易导致与黑格尔相近似的那种维持平庸现状的戏剧观。体验一切就会理解一切,理解一切也就会原谅一切。这正是布莱希特最警惕的体验派效果。

由此,布莱希特提出了间离效果的核心:演员的双重形象问题。

从科格兰开始,许多表演艺术家都注意到了演员的双重性,但“双重自我”也罢、“双重意识”也罢、“双重生活”也罢,体现在舞台上的客观形象却是统一的。到了布莱希特这里,干脆出现了“双重形象”。他曾以美国名演员劳顿表演伽利略的形象为例,指出:“演员在舞台上有双重形象,既是劳顿,又是伽利略,表演着的劳顿并未在被表演的伽利略中消失”,“舞台上站着的确是劳顿,并且表演着:他怎样在想象着伽利略”,“观众一面在欣赏他,一面自然并未忘记劳顿,即使他试图完全彻底转化为角色,但他并未丢掉完全从角色中产生的他的看法与感受”。

这就是说,许多人都注意过的演员与角色的内部矛盾,在布莱希特这里已表现为一种外部对立。在《戏剧小工具篇》第四十六节中布莱希特还说明,演员扮演角色“不该简单地把自己放在他的地位上,而是把自己放在他的对面”。这便是演员与角色的间离。

双重形象“间离性”与科格兰的“两重自我”不同,是为了表明演员对角色的态度、思考和判断。布莱希特认为,演员如果与角色同看法、同感受,结果也会引起观众与角色的同看法、同感受,于是剧场里只剩下了一个形象、一个灵魂,那就是角色的灵魂。这不仅是思想上的失败,而且也是艺术上的萎靡。

《戏剧中的辩证法》一文曾十分尖锐地要人们思考一个问题:“为什么反面主人公比正面英雄更有趣呢?”布莱希特自己的回答是:

“因为它是批判地加以表现的。”即便在一般戏剧中,人们表演坏蛋往往也无可避免地羼入了些许批判成分,结果反比感情与共的正面人物更生动可看。从这里布莱希特想证明一点:“批判”和“有趣”之间有联结性,加入主观思想、保持理性判断会引来更大的艺术趣味。

当然,他自己的做法比一般戏剧表现反面人物要彻底、主动得多了。演员的态度不是暗暗流露,而是故意通过与角色相分裂的动作表现出来。

为了说明问题,我们不妨引一段他对舞台动作的一种设想:

我们让一个演员做一个与角色无关的动作,例如:抽烟,从而使他的表演动作——他在舞台上的一半姿态——能独立开,然后我们再想象一下,演员是如何把烟放在一边,再做一个他所想象的角色这时要表现的动作。如果演员是从容不迫地表演着,同时又不放过对每一个不起眼的动作的思考,这样的一个演员也许就能使我们在看戏过程中有自己的思想或者能了解演员的思想了。

这就与剧本的故意断续相一致了。消消停停、进进出出,时而角色、时而演员,时而装扮、时而思考,总之与传统的舞台表演判然异趣。观众看到的是一个很有独立性的艺术家在台上讲述着、表现着,颇有一点那位在街上讲述车祸的过路人的样子。

布莱希特主张,演员主要以三种辅助手段来达到这种间离效果,一是采用第三人称叙述,二是语词间采用过去时态,三是兼读舞台指示和有关说明。

这中间,第三人称是为了保持旁观式的叙述态度。过去时态是为了保持历史学家谈历史式的冷静态度。在布莱希特看来,演员明明知道剧情结局而又装作不知道是虚伪的,因而应该采用回顾的方式,而不是采用现在进行时态。至于把剧本中的舞台指示和说明也都读出来,也无非是表明这是在演戏,这是在讲述和表现,而不是如实再现。

有了这一些辅助手段,演员和角色间的感情流通就像遇到了重重障碍,成了很难实现的事情。即使仍有不少很易“入戏”的场面,也只能像小说间的插图,很容易摆脱掉,回到叙述者的地位上来。

当每一个演员都与角色拉开了距离,那么,整个舞台也就不会制造出一种幻觉的氛围来了。体验派就是靠着每个演员生活于角色中来渲染出一个似真而假的幻觉世界的,观众似乎是“偷看”到了一家人或一群人的常规生活形态,透过舞台上的那堵所谓“第四堵墙”。布莱希特要拆除这堵墙,破除这个幻觉世界,让演员和观众都清醒过来。

表演中追求间离效果的另一种方式,就是要把常见现象演得奇特、让熟识的事物变得陌生,以使观众在惊奇中加深理解。布莱希特说:“这样的间离之所以必要,为的是使观众理解它。在一切都‘不言而喻、自然而然’的时候,人们就会完全放弃理解。”

如果说,第一种方式是设置障碍,这种方式便是开拓深度。在中文译名上,第一种宜译“间离效果”,第二种宜译“陌生化效果”,尽管在德文上是同一个词,一个由布莱希特发明的词。

与表现对象感情混和,固然会影响我们思考,同样,看见表现对象的寻常状态,会影响我们思考。感情是思想的绊脚石,常规也是思想的绊脚石。感情把演员、角色、观众扭合成一团,常规用习以为常的魔力也把这三者在“不言而喻”之中拉在一起。因此,间离的作用在这里就要表现反常,让观众发现原先习惯的一切原来是不应该习惯的,原先整天在一起的东西原来是应该保持距离的。于是,在大吃一惊之中看清了以往熟视无睹的本质。

布莱希特说:“戏剧必须使观众惊异,而这就要依靠对熟悉的东西加以陌生化的技巧”;“每天每时在周围的环境里遇见的人和事情对我们说来是很自然的东西,因为这是司空见惯的。对这些东西的陌生化的目的使我们对它们产生惊异”。

在布莱希特看来,正是这种“惊异”,揭穿了常规的假面,使它显得不再那样自然和永恒。这样,陌生化就可克服人们见解上的惰性和惯性,从而萌发出改革的勇气。

毫无疑问,对熟悉的东西加以陌生化,是编剧、表演以至其他舞台手段都要合力从事的,但表演在这方面的作用常常容易被忽视,结果会把编剧精心地陌生化了的内容重新常规化。编剧的陌生化手法主要表现在描写凡人俗事时的夸张化、怪诞化,以及在这个基础上对寓意的发掘。演员就应理解这一些并设法予以体现。

以《伽利略传》的一个场面为例,布莱希特描写这位学者一边让小男孩安德烈给他擦背,一边讲述自己的新思想。一个演员讲述了一会儿就感到了单调,要求做别的动作,如穿鞋,但他没有理解布莱希特此中所发掘的寓意:擦背和讲述思想不能分开,伽利略停止享受也就同时停止思考。布莱希特提醒说:“不要忘了,他是为了能尝到感官的快乐而思考的”,“如果安德烈不给他擦背,他就会停止思考”!

正是顺着这个寓意,这个戏的最后也是以七十八岁的伽利略的晚餐来结束的:“他贪婪地吃着,除了吃别无他念。他以一种令人憎恨的方式摆脱-了他的教学任务,就好像摆脱一种负担。”

布莱希特还从这个寓意中找到了这位科学家背叛的“唯物主义”原因:“如果社会不提供给他享受,他为什么就不能背叛?!”对于擦背、吃饭等常见现象来说,布莱希特显然是作了陌生化处理,使其包藏令人惊异的寓意的,但他叹息说:“甚至一个伟大的演员都不能理解新剧作家的方法。”

演员之所以会在表现陌生化了的伽利略时感到不自然而要求改换动作,就是因为演员在一定程度上深入了角色,想按照自身行动的自然性来表现角色了。这样下去,必然也会使观众同情伽利略而不是保持批判和深思的态度。因此,布莱希特坚持要把伽利略演成一个“陌生形象”。

他指出:“伽利略这一角色的塑造不应引起观众的同情、共鸣和深入角色。更多的是应该使观众产生惊奇的、批判性的和深思的态度。”

布莱希特对于舞台布景在制造陌生化效果方面所起的作用也非常重视。对于这种没有“第四堵墙”的叙述式舞台演出来说,舞台布景发挥的能动作用要比在一般戏剧中大得多。他曾这样举例说明:

舞台开始叙述。第四堵墙不复存在,叙述者不再缺少。舞台背景采用大型插画,使人想起在别的地方同时发生的其他事件;通过幻灯投放文献来证实或反驳剧中人的言论;对抽象的对话用看得见听得到的具体数字加以补充,对形象地表现但用意不清楚的事件再用句子和数字加以说明。就这样,舞台背景也参加舞台上发生的事件过程中来了。

他还曾对一出戏的舞台设计规定过几项原则:

一是应使观众相信,他现在是在剧院里,而不是在剧情幻境里;

二是背景应表现出比剧中人具体活动的环境更多的东西,力求表现出历史环境;

三是道具要真实而有特征。

总的说来,布莱希特对舞台布景的要求是在破除幻境的前提下制造一个有多方面表现力的积极背景。对戏剧音乐的要求基本相同:不注重烘托场面气氛,要发挥自己独立的表现功能。

在戏剧众多的环节中,布莱希特最强调的是什么呢?是剧本。这是与他追求戏剧的社会教育功能分不开的。如果说,斯坦尼斯拉夫斯基主张“演员中心论”,梅耶荷德主张“导演中心论”,那么,布莱希特则是“剧作家中心论”者。他曾把自己与斯坦尼斯拉夫斯基作过一个对比:“斯坦尼斯拉夫斯基在舞台演出上主要是演员。我在舞台演出上主要是剧作者。”

布莱希特的戏剧学略如上述。布莱希特无论在思想风格还是在艺术追求上都表现出了以莱辛、席勒、歌德为代表的德国文化传统,在戏剧学上则明显地承继了从狄德罗到科格兰的法国表现派的传统,同时也受过戈登·克雷、莱茵哈特等人的影响,但这一切到了他手里又成了独具一格的创造,在二十世纪的世界剧坛中开辟了让人耳目一新的一角。

与斯坦尼斯拉夫斯基体系一样,布莱希特的戏剧体系也有自己的历史规定性,它可以起巨大的影响于世界,却不可能使大家全都接受。它不仅与先于它的斯坦尼斯拉夫斯基形成了明显的对峙,而且也可在它以后产生的许多戏剧家中找到对立面。即就关系近切的德语戏剧家群而论,广享盛名的喜剧作家迪伦马特就与布莱希特的戏剧理论相悖。迪伦马特不赞同用戏剧来解释现实和推进现实,曾说:“我写剧本不是在表现现实,而是向观众呈现一种现实”(《同比奈克的谈话》);当然,更不主张追求寓意式的理性教训了:“我写的是人,而不是傀儡,是一个具体事件,而不是一则寓言。我只是展示这样一个世界,并无意像人家有时劝我的那样,提出一个什么教训”。(《老妇还乡)后记》)在舞台幻觉的问题上迪伦马特与布莱希特更是完全对立,认为“没有幻觉产生不了戏剧”。显然,这种分歧令人喜悦。人类的戏剧实践和戏剧思考,任何时候都不应该归于一家、定于一尊的。

在线 阅读网:http://wwW.yuedu88.com/