张门立雪

张门立雪

我和我的耶鲁学生跟随张充和学字、学诗的故事

夜寂西窗微雨侵,轻纾颜帖对灯临。

笔间自觉骨筋浅,砚畔谁知世味深?

点雪捺霜横浪迹,一收一顿一沉吟。

先生教我出锋处,立似青山卧似琴。

这是我的一阕题为《习字》的古诗习作。记述的是二○○八年开春,我领着两位耶鲁洋学生邵逸青(Adam Scharfman)、温侯廷(Austin Woerner )「张门立雪」——跟随九旬老人张充和先生研习书法、学写古体诗词的故事。

说起来,这与二○○七年底我带领耶鲁学生中文辩论队,在北京获得国际大学生中文辩论赛冠军的故事相关。在CCTV的这个号称「汉语奥林匹克」的世界级擂台上,耶鲁队苦战三轮,舌战「洋儒」,先后打败了亚洲代表队韩国梨花女子大学和欧洲代表队英国牛津大学,最后站到了冠军领奖台上。邵逸青和温侯廷,都是当时耶鲁辩论队的主力。

当日,邵逸青用整整四分十六秒的「长时段」,一口气背诵了苏东坡《前赤壁赋》,字正腔圆,声情并茂,不单震惊了全场,赢得长久持续的雷鸣掌声,据说把央视大楼办公室里随兴看着荧屏直播的高层领导和工作人员全都惊动了,纷纷从办公楼涌到一号演播厅,好奇打探这位吐珠漱玉、潇洒从容的「洋小子」是何方神圣。温侯廷则更技艺惊人,除了辩论赛上妙语如珠,他竟然敢在数亿中国观众的注目下表演中国最古老的国粹——古琴!说起来,这是他借用我那把颇有来历的古琴(事见拙文《金陵访琴》),在波士顿向一位台湾来的老师拜师学艺,只利用暑假三个月,就学会了这门非常讲究练手练心的独特技艺,为大家弹唱琴歌——李白的《秋风辞》和王维的《阳关三叠》;夺冠当晚,他甚至可以用古琴为现场朗读《红楼梦》中《葬花词》的耶鲁学生苏克思(Nicholas Sedlet)即兴伴奏,他的儒雅从容、娴熟指法,令现场好几位学琴多年的「琴人」惊叹不已。

二○○七年末那个深秋,「耶鲁学生的中文辩论」成了中国观众和互联网上热议的话题(日后央视也把他们辩论的录像一播再播),他们几位也一时成为粉丝众多的明星人物。学生争气,为耶鲁争光,我这一位当领队和教练的老师自然与有荣焉。从中国回来,我对邵、温两位「高足」说:带你们向当今硕果仅存的世纪老人、「国宝级」的「国粹大家」张充和先生学习书法和诗词,可是千金难买的学习中国文化的绝佳机遇,这,正是对你们的最高奖赏!

记得是二○○八年开春,草坪上还留着残雪的午后时光,我带着邵逸青和温侯廷,如约敲开了张先生北港宅所的大门。邵逸青本来正在选修孙康宜老师的中国古典诗词课,先前已经在孙老师引见下开始跟张充和学习书法,说起来,我反倒成了我的学生的「后学师弟」。于是,我和我的学生们马上以平辈相待,先后同时,成为了充和老人此生中大概最后一拨的「书法入室弟子」(老人还有另外一位最后的「昆曲入室弟子」张琬婷,也是我引见的耶鲁研究生,在此不细述)。

「跟我学书法的洋学生,有一个中文字都不懂,却把字写得非常好的,」充和老人指着墙上一幅像是墨漏痕一般的古树摄影,「你看看,这是我最得意的一个美国学生拍的摄影作品,他把在书法里领悟到的感觉放到摄影里——现在是一位很有名的摄影家呢!你们两位,中文学得这么好,又修的是文学专业,只要用心,肯定可以把书法学好!」这是我们围坐在饭厅的大案桌上,研好了墨,铺开了纸,张先生给我们上第一课的开场白。

总是从研墨开始。张先生不允许我们为了贪图便捷而使用现成的瓶装墨汁。她自己就从来不用现成墨汁。言谈中对今天那些用墨不讲究、只是随便用现成墨汁「对付着写画」的写家、画家们,一直颇多微词。说到用墨,说来奢侈,我们这几支嫩笔杆儿,在张先生家研墨用的墨条,几乎全是古董——印象中用过的至少是民国时代的墨,还用过清代、明代的墨,墨条外观不一定古雅——有干裂后用胶布缠着的,还有重新用老法子蒸黏回去的碎墨,但大多数墨锭,至少都有五六十年甚至过百年的历史,而且常常都是明、清、民初名家出品的古墨精品(日后我才知道,原来张先生是一个藏品丰富的古墨收藏家!)。

「我按我老师的办法给你们批作业,」老人笑吟吟说道,「写得好的字,用红笔打个小圈圈;写不好的字,用黑笔打个小叉叉。」她用朱砂红笔给我们批改书法作业卷子,研墨的朱砂墨条竟是乾隆时代的,小小一方,掂起来重如铁块!近些年充和老人为中外机构题写的许多大字题匾,从「斯坦福大学东亚图书馆」到「清华大学国学研究院」,一概都是气象浑穆、骨力雄厚、墨酣字透的隶书大字,用的也是清代的墨条——老人告诉我,所用的墨汁简直成盘成钵,都是她自己亲自研磨的。

「为了琢磨写好那几个字,我这几天都没睡好,」那个早晨,张先生把刚完工的「斯坦福大学东亚图书馆」竖体长条幅展示给我看,听到我的感慨惊叹,略带点得意的神情吟吟笑道,「光是试笔,就用掉我好些墨呀!睡不着,我干脆就爬起来磨墨,得要先备出一大盘墨汁来。不然,写到兴头上,墨水跟不上了,多扫兴哪!呵呵,最近为写这几幅条匾,整整磨掉了我的两根好墨呢!」

(上)张先生挽起袖子向学生温侯廷、邵逸青示范以肩臂之力运腕的方式。

(下)张先生与孙子辈的学生邵逸青比试臂力。(笔者提供)

除了研墨,第二个讲究的是握笔与运臂。「不是运腕——用腕力;是运臂,用肩臂的力量来写字。来,你们摸摸看!」老人向我们捋起了袖子,让我们捏摸她手臂上的肌肉,感受她挥毫走笔时的力道。果真,九旬过半的老人,也许体格已经不算健旺了,但从肩膀到肘子的肌肉线条,都是紧绷结实的,简直一若少女,难怪她研起墨来霍霍生风——这也让我们理解,重视研墨,首先是为写字以臂膀发力热身;老人甚至有时会突然握笔发力,向我们展示悬腕写字时内在力道的异同:「你看,这一笔下去,用臂力,会写成这样;只用腕力,就成了这样……」老人边挥毫边向我们解说,「习惯了使用臂力运笔写字,写多久都不会累,对于我,写字,就是一种最好的休息。」老人时时告诉我,她日常应对失眠、疲累的办法,就是写字,写字就是她的Meditation(打坐)。

「中国书法,是从『点』开始的。」在我看来,这是书法理论中相当独到的「张充和论」。充和老人非常重视笔墨中的「点」,反复要求我们练习「点」的落笔、走锋和收锋——先写好一「点」,再把「点」的运笔化进横竖撇捺,体味保持中锋走笔的感觉。张先生要求我们这几个习字的新丁,一定要从临摹颜字——颜真卿开始,而且一开始就临颜字晚期的《颜勤礼碑》而不是早期的《多宝塔碑》。「写颜字,首先就要从写好他的『点』开始,并且一定要保持中锋运笔。」对颜字,充和老人也有自己独到的看法,「现在市面上一般看到的颜体字帖,笔画都太肥大,所以有人不喜欢,说颜字笨拙、土气,有人临颜字,就故意写得字体架构肥肥胖胖的。其实,那是知其一,不知其二。」张先生拿过我复印给学生的《颜勤礼碑》,指点着上面的笔画说,「其实,很多人对颜字的理解,都被那些低劣的裱拓误导了。」张先生给我们示范着颜字的运笔方法,一边说道,「《颜勤礼碑》是清末民初年间出土的。小时候教我的朱老师(朱谟钦)是位考古学家,他给我临的颜字,是直接从刚刚出土不久的《颜勤礼碑》的碑文拓片上,未经裱托,直接裁剪成字帖让我临写的。那时候我看到的《颜勤礼碑》原拓,字体瘦削,笔画并不肥大。现在看到出版的各种《颜勤礼碑》,那些过于肥大的笔画,显然是被裱托的过程撑大了的!」充和老人此言,确实别具观瞻手眼,也为我们学习颜字增加了新的认识角度。老人为我们走笔示范着,「写颜字的运笔跟写别的体不同,它的每一个字里,总有一笔是特别厚重的,但它的撇捺方式,需要这样转笔,提按出锋,力道要含在里面……」

(上)张先生示范执笔法。左起:笔者、温侯廷、张充和、邵逸青。

(下)张充和与两位洋弟子:温侯廷和邵逸青。(笔者提供)

(上)孙康宜也是「同门弟子」。左起:笔者、孙康宜、温侯廷、张充和、邵逸青。

(下)书法课上。左起:苏炜、温侯廷、张充和、邵逸青。(笔者提供)

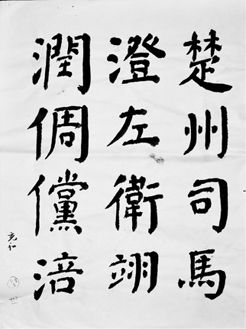

张充和临写的《颜勤礼碑》,二○○九年。(笔者提供)

二○○八年从春到夏,每个周四下午课后,我便带着邵、温两位学生,登门北港张宅,跟随充和老人习字。我们几乎临了整整一年的《颜勤礼碑》。她嫌市面上一般出版的颜体字帖不好,特意从她的书架上为我们找出日本出的书法字帖系列,找出版本更加精准、印刷也更加精美的颜体字帖,让我们复印临写。「颜字是打根基的字,把颜字写好很重要。我现在每隔一两年,都要拿出颜体字帖来,认真临一临。」张先生一再向我们强调,「有颜字的底,就能写好大字,写好隶书——隶书也适合写大字,」老人一下子又沉入了回忆之中,「那一年,七七事变以后,我用大幅白布写了『国难当头』几个大字,挂在苏州乐益女校的高墙上,我写的就是颜体字。」老人话里一时溢满少壮豪情,「『国』、『难』、『当』、『头』,每个字有这么大!」她展臂比划着方圆,「写楷书,只有颜体适合写大字,别的体写大字不好看,要么就写隶书。我做小孩的时候喜欢写大字,年纪大了,反而喜欢写小字……」

体谅到九旬老人的身体状况,我总是注意,把每周习字课的时间,都控制在一小时左右(这些年我和老人家的见面聊天,每次也都不超过一小时)。每每在老人和两位洋学生热情互动、意犹未尽之时,我就客气地叫停,及时告辞,免得让她过劳。可是,二○○八年春季学期结束后的暑假,老人还是忽然发病住了医院。待出院后,我怕让她累着,便准备把秋冬学期的书法课取消了。不料,张先生听说了,连连摆手说不,很坚决地对我说:「我喜欢教你们写字,这两个学生很用功,也很有悟性,我教得高兴,我是老师,我要坚持每周给他们上课。写字累不着我的,一写字就让我快活、舒坦。」老人一再这么说。那段时间,我确实非常踌躇:虽然按年岁说,张先生身体尚算健朗,但毕竟进入暮年,体质日衰,我生怕自己稍有唐突闪失,就会再让老人身体出状况;便找日常照顾她的小吴,以及身边来往密切的孙康宜、陈晓蔷等老师认真商量。大家都说:只要老人家高兴就好,在写字的事情上,一定要遂老人的愿,不要扫她的兴。于是,秋季开学,我又带着邵逸青登门(此时温侯廷已毕业离校),重新开始了每周四下午在北港张宅的书法课程。

张充和为温侯廷示范写字时肩臂运腕用力的位置。(笔者提供)

确实,跟我们一起写字,老人家总是笑意盈盈,兴致高昂。每次来上课,张宅平时严锁的正门都是虚掩着,我们如约进门,老人家已经端坐在大书案前(其实本来是餐厅的长餐桌,现在成了老人日常习字的专用书案),摊开笔墨纸张,等着给我们上课了。展看我们每周习字临帖的功课,写得好的字,用朱砂红笔给我们打圈圈,写坏的,打个小叉叉,再提笔在一边给我们示范写一个同样的字。有时老人来了兴头,就要我们先练写自己的名字,「有些人练了半天字,连自己的名字都写不好,这是最说不过去的!」然后,她会以各体书法——楷、行、草、隶,写出我们各自的名字作模板。现在检存旧物,发现跟充和老人学书一年间,先生竟为我们三位「孺子」题写过好几次「拙名」!自然,都被我们一一珍藏起来了。

想起来,我们唯一惹老人家生气的事,也跟这「珍藏」有关。前面说过,那一段时间,我和两位洋学生都学会了「赖皮」,喜欢捡拾老人家日常习字随意扔弃的字纸——因为老人笔下确实堪称「字字珠玑」,哪怕示范一个「之」字、「也」字,老人会把一个「之」、「也」,至少写出五六种不同架构、风格的字形来!有一天下午上课,张先生告诉我们,今天的时间有点紧,来不及研墨了,就用这种水写纸张,给你们做示范吧!老人随后批改我们的习字作业,就提笔在眼前的水写纸上——即是用干净毛笔、以清水代墨、可以反复使用的一种「新式」纸品——老人平日不让我们用「新式」墨汁,却偏偏喜欢用这种「新式」水写纸,来给我们做示范!

写行书的张充和,二○○九年 。(谭琳摄影)

——那段时间,我们都恨死这「水写纸」了!因为老人每次落笔示范的那些或是铁画银钩、或是珠圆玉润的字体,用清水写过,随即便晾干消失,在纸张上留不下任何痕迹,我们自然就无法「私藏」,真真让我们心疼死了!「张先生,还是让我来研墨吧!」邵逸青满脸诚恳,「我年轻,力气大,磨墨很快的!」「我也可以磨!」温侯廷抢着说,「我们都喜欢你用墨汁给我们做示范!」邵逸青二话不说就注水研墨。老人皱起了眉头。我赶忙赔上笑脸,直白相告:「我们大家,都想留下你给我们作示范的字迹——可水写纸,什么都留不下!」「写字就要一门心思、心无旁骛!」老人嗔怒道,「我就知道你们动的什么心思!今天不用墨,就在这水写纸上写!」第一次看见了老人动气,吓得邵逸青直吐舌头,怏怏停住了研墨的手,瞄我一眼,我们赶忙屏声静气,「心无旁骛」,提笔蘸向了那恼人的清水……

「程门立雪」的典故,来自一个古人求师受教的著名故事。专门收集宋人程颢、程颐兄弟言论的「二程语录」,其卷十七所引一条,即「程门立雪」之最初资料:

游杨初见伊川(程颐),伊川瞑目而坐,二子侍立。既觉,顾谓曰:「贤辈尚在此乎?日既晚,且休矣。」及出门,门外之雪深一尺。

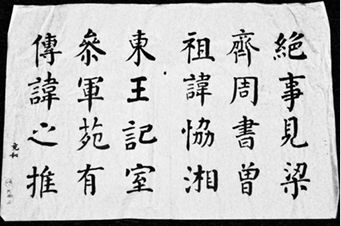

张充和的临帖法书,二○○九年。(笔者提供)

此典故的日后流传,则把学生问师的场景置于师门外——为待师教,学生立于门外深雪中而不觉其苦。这个故事强调的,是对师承的虔重和坚持与坚忍,所谓「继后传衣者,还须立雪中」之谓也(唐人方干《赠江南僧》)。

从研墨、运腕、临写颜帖起步,一两年间,我和我的美国学生跟随张充和老人习字,虽未曾吃苦受困,确也曾顶风冒雪,风雨无阻,并甘之如饴。我自己,除了跟随先生习字,则还加上了「学诗」一项(本来,二○一○年我介绍助教张琬婷向老人学习昆曲时,张先生也要求我跟着一块儿拍曲学曲。可是自己实在缺乏唱曲的慧根,听过一两次课就打退堂鼓了)。二○○七年夏天在台北,围绕古体诗词的当代传承话题,我与作家张大春有一个「打擂台」的戏约,自此我便自己开始做古体诗词的功课。于是,我便常常将自己新写的诗词习作,送呈充和老人求教。

我记得,最早请老人家评点的,是一首我写给海外一位立言成就卓然而命运坎坷的友人的贺寿诗,诗曰:

笔写千山雪满衣,寒襟素立对鸦啼。

危城钟鼓惊溟壑,边地弦歌动妄思。

捣麝成尘香愈远, 碾梅入冷芳益奇。

人间岂信佳期误, 更待佳期春柳枝。

当时敢于在先生面前「献丑」,也是因为听到了身边友人的厚意美言,我自以为可以在老人面前「拿得出手」。没想到,张先生读罢,马上提笔在颈联「捣麝成尘香愈远, 碾梅入冷芳益奇」上,划了一道浅浅的杠杠,说:「这两句,合掌了。」我问:「什么是『合掌』?」老人笑着把两个巴掌合起来,「你看,这样手指跟手指的相合相对,诗的意义重叠重复,诗境反而就窄了,这是写律诗的大忌。」我一时恍然有悟,便顺手又把我刚刚写出的一首词,写在记录本上请老人指教——是《丑奴儿近》的词牌,词曰:

张充和的临帖法书,二○○九年。(笔者提供)

秋来展卷红叶上,满纸飞霜。满纸飞霜,一天星斗看文章。

长空雁字两三行,水远山长。水远山长,古今心事付苍黄。

老人读罢,点点头,缓声说:「平仄可能还要调一调,要严格按词谱走。词原来是能唱的,其实音律上更讲究。就如平声,阴平阳平的字眼落到韵脚里,唱起来都不一样的。唱昆曲就很有这样的讲究。不过,你写诗喜欢用明白字,路子是对的。我不喜欢把诗写得曲里拐弯的,费解,让别人看不懂。其实,文字的浅白,也可以写出诗味来。古人的好诗,大都是明白晓畅的。」

我确有醍醐灌顶之感。我早就从张充和的《桃花鱼》里,读到她善于把日常生活入诗,并且以清浅文字写出蕴藉诗意的超凡本领。我日后学诗,喜学唐人的直抒胸臆,不喜宋后诗风的曲笔雕琢,就是深受充和先生的影响。自此,我便随时将日常的诗词习作打印成大字本,方便请动过眼疾手术后视力减弱的老人指教。充和老人深通音律,一诗在手,不必吟诵,只要浏览一遍,老人马上就会点出问题:这里出律了,此处失韵了。在我如今保存的诗词习作稿本上,还留下了先生用铅笔划杠做的微批:「五平」,「孤仄」、「四仄」、「三平尾」,等等。我时时会为此犯窘,惊叹:「张先生,这平仄音律,好像你不需过脑子就找出了问题,怎么我一再小心,还总是会犯错呢?」「这是一种习惯,就是古人说的童子功,」先生吟吟笑道:「从四五岁开始,我祖母和朱老师就教我读诗、念诗和做诗,其实还真的没有怎么特意教我音律,读写得多,平仄音韵这些东西,早就自然而然地融会在里面,变成一种习惯了。」

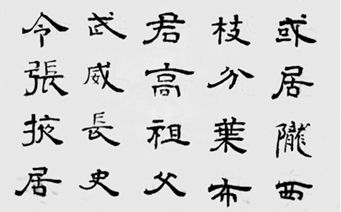

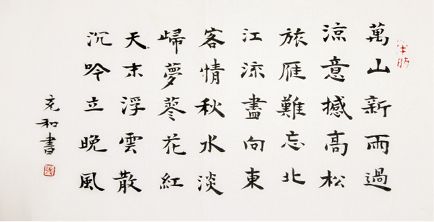

张充和赠送笔者的《秋思》法书,二○○九年。(笔者提供)

跟充和老人学诗,还发生了这样一件趣事:

万山新雨过,凉意撼高松。

旅雁难忘北,江流尽向东。

客情秋水淡,归梦蓼花红。

天末浮云散,沉吟立晚风。

这是二○○九年夏天老人送给我的一幅字,上面是一首以楷体法书写在旧宣纸上的五律。当日,充和老人赠字后,含笑向我提出要求:回家做做功课——查查这是唐宋诗里的何人之作?我不敢怠慢,随后数日,简直是调动了一切检索手段——从翻古书到搜寻「百度」和「谷歌」,却都处处碰壁,一头雾水,查不出任何结果来——此诗作者,究竟是唐宋的何方神圣?某日,翻阅先生赠的诗集《桃花鱼》副本,才一时恍然大悟:原来,这是张充和青年时代在重庆时期的诗作《秋思》!从充和老人故意考问我的调皮谐趣中,也可以看出她在古体诗词上的自信——此诗,确有「不输古人」的大家风范也!

春花秋月,寒来暑往,霜红雪白。我带着我的耶鲁学生登张门就教,习字学诗,只恨时日苦短,每次一小时的课时,似乎一眨眼就完了。每个周五下午,在我的耶鲁办公室,则是我和邵、温几位「张门学生」,自己关起门来埋头写字、临帖做功课的时光。犹太裔家庭背景的邵逸青,对书法学习最为用心,也始终持之以恒地习字练字,跟充和老人结下了很深的感情。每次见面、离去,与老人的拥抱、吻颊,总是深情款款,很得老人的疼爱。「邵逸青总让我想起汉思年轻时候的样子。」好几回,张先生笑盈盈道,「汉思也是犹太人,他们俩很多举止习惯,很相像的。」难怪老人会不时亲昵地拍拍邵逸青的脸,对小伙子习字的勤谨和坚持,褒扬不已。二○○八年春天,听说邵逸青的毕业论文要写陶渊明,老人主动提出:要给邵逸青的毕业论文题署封面。老人这一「厚待」,简直让小伙子受宠若惊,欣喜不已。

先生的惊喜——二○○八年春张充和的三代学生在书法课上为她举办「惊喜生日聚会」。(笔者提供)

老师奶奶和孙子学生——邵逸青亲吻张先生。(笔者提供)