无债不成父子

一

往时听李少春和杜近芳的京剧《白毛女》,杨白劳和喜儿贴门神一段,道是门神一贴,便“大鬼小鬼进不来”,而这些鬼中就有“讨债鬼”。现在看来,把讨债鬼列入黄世仁、穆仁智一类,其实是不大准确的。一是黄世仁之恶不在于讨债,而在于放高利贷和逼债,二是“讨债鬼”在民间另有取义。

生前为人欺诈或干没了钱财,死后化为怨鬼作祟,或现形,或附体,向冤家追讨旧债,这固然是讨债之鬼,但却不是民间谥以专称的“讨债鬼”。年岁大些的人应该记得,旧时里巷间常听见妈妈责骂淘气不听话的小孩子,在气急败坏时总是少不了一句“上辈子‘该’(欠)你的!”意思是上辈子欠了他的账,这辈子他就来讨债,所以那骂孩子的词汇中就有一个“讨债鬼”。

这讨债鬼的讨债方式有些特别,他不光是让自己投生为债务人的儿子,而且还要往没出息方向发展,到一定程度就是变成二流子或者病秧子之类,以破败他老爹的家当,直到所败掉的与债款相抵,或者再剩些买棺材钱,然后“嘎嘣”死掉。

如此看来,里巷中骂孩子用的另一个词儿“倒霉鬼”,很可能就与“讨债鬼”是指同一个东西。他前世好心把钱借给人家,人家赖了,到了这辈子,他先要给欠债人做儿子,叫上多少声爸爸才能要回一些,须用几年甚至几十年才能把账讨完,而且必须一边讨一边糟蹋;及至人家把债还清,自己却是两手空空,然后就背着不孝不肖的坏名声到阴间去做穷鬼饿鬼。这真让人不明白,他来世上这一遭究竟图的是什么?真是个“倒霉鬼”!

当然也并不完全如此,比如有的讨债鬼生下来就是宁馨儿,聪颖韶秀,人见人爱,但到了一定时候,也是“嘎嘣”了,那后果就是结清债务之余,再让父母加倍地痛惜。于是清人梁恭辰就断言:“大凡夭折之子,无不是因讨债而来!”(《北东园笔录四编》卷五“讨债鬼”条)

但讨债鬼却不必都是夭折者。讨债鬼来到世上的使命就是讨债,他的寿命自以把债讨完或把父母的家业折腾干净为准则。倘若遇上个不知趣的爹妈,不肯惯他由着性儿糟蹋,那债讨起来就很有些麻烦,或者涎着脸央求半天才到手三角五角,或者把家里的东西一点儿一点儿地偷出去卖掉,总之是颇费手脚,想以夭折来快速奏凯也是做不到的。更有一种恶赖账的父母,一旦发现儿子小偷小摸,竟至大施挞楚,假若生了病,不但不请郎中,甚至专给犯忌的东西吃。那结果更为严重,讨债鬼也许倒是夭折了,但债并没有讨到手,岂肯干休。而这账其实也是赖不掉的,这夭折的儿子转眼就来投胎,或者继续做他的儿子,或者不一定投胎于何地,只能机缘凑巧,总是要把欠债收走的。(参见南宋洪迈《夷坚三志·辛卷》第十“陈小八子债”条)

但认真想起,这终究有些不爽,不由让人想起而今的打官司讨债,劳神费力,磕头作揖,官司侥幸打赢,结果讨回来的钱正好够律师费和官场打点费,岂不让人丧气?而讨债鬼打的就都是这种官司!

但就是这类拎不清的混账故事,一千多年来,人们编造起来乐而不疲,可以算得鬼故事中的一大类型,就叫“殇子讨债”,或称“败家子讨债”。但不要以为这“债”只是借下而不还的钱财,像拐骗、霸占、剥夺、抢掠到的东西以及对人身的伤害,都算是欠人家的钱债和血债。唐人李复言《续玄怪录》中有“党氏女”一条,应该算此类型中较早的一个。

元和年间,茶商王兰到韩城做生意,长期租赁着蔺如宾的房子,很是赚了一些钱。这年王兰生了病,蔺如宾见他无亲无故,就把他杀死,吞没了那万贯家财。就在当年,蔺家生下一子,俊美聪慧,名叫玉童。但他“衣食之用,日可数金”。稍大之后,“轻裘肥马,歌楼酒肆,悦音恣博”,直到资产稍衰,以至乞贷望岁,这玉童才突然暴卒。当然这玉童的前身就是王兰。原来王兰死后,控诉于天帝,天帝准了状子,问他打算怎么报仇,这王兰答云:“愿为子以耗之。”及至耗到差不多时,玉童便死了。但后来一算,这账还有个零头没有偿尽,即使债主想大度些说我不要了,但天意却是差一分一毫也不可以。于是玉童只好再转世为党氏之女,让蔺家聘她为儿媳,所下的聘礼正好补足所欠的余数,账既还清(可是党家养女儿要花的钱却不知怎么算),党氏女便莫名其妙地“蒸发”了。用了二十多年的时间,王兰总算把账讨回来了。这王兰真是要钱不要命,讨起债来,一个小钱也不能放过,至于偿命的事,不但提也不提,反倒再饶上两条性命。尽管这一切都是天帝的安排,而天帝自然是不会有错的,但让我们不明大义的俗人来看,这王兰还是个缺心眼儿的呆鬼。

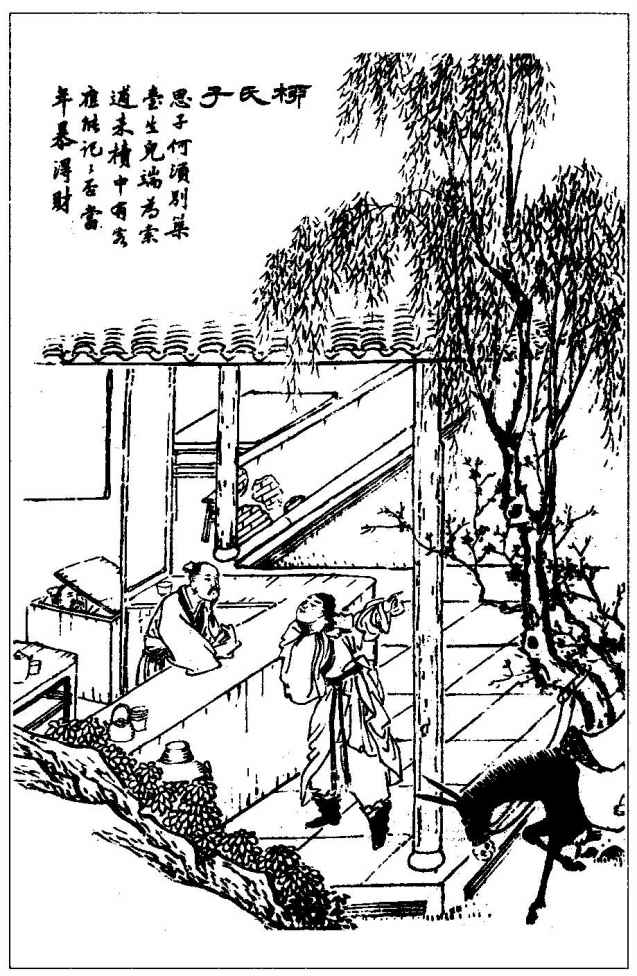

于是后来的故事就对此有所纠正,命债与钱债同样不肯马虎了,甚至虽然只是欠钱,索债时却往往追讨连带损失和精神赔偿,于是连命也一齐带走的事也不少。《聊斋志异》中有《柳氏子》一则,柳氏子把父亲的家产都折腾光,一病而呜呼。其父伤悼欲绝,自不待言。后来有邻里到泰山烧香,遇到了柳氏子。虽然知是鬼魂,但还是说起他父亲对他的思念。柳氏子道:“彼既见思,请归传语:我于四月七日,在此相候。”柳翁如期而往,但同伴觉得神鬼无常,让他先藏在箱子里看看再说。于是便出现了下面一幕:

父亲钻到箱子里躲欠儿子的债。

——《聊斋志异·柳氏子》

既而子来,问曰:“柳某来否?”主人曰:“无。”子盛气骂曰:“老畜产那便不来!”主人惊曰:“何骂父?”答曰:“彼是我何父!初与义为客侣,不意包藏祸心,隐我血资,悍不还。今愿得而甘心,何父之有!”言已出门,曰:“便宜他!”

二

“夭折之子,无不是因讨债而来”,梁恭辰这断语似乎有些不留余地。因为若依此律,那些丧子的父亲就无一不是坑绷拖赖之徒了,这显然与事实大有出入,而且极不厚道。但梁恭辰尚不至如此孟浪,他的断语是有一个大前提的:如非此生所欠,必是前世之债。这前提之大,胜过我佛如来的手心,凭你百般狡赖,也是跳不出这个圈子的。

梁恭辰在此语之前讲了一个“讨债鬼”的故事,那大约是从钱泳《履园丛话》中借来的,说的便是这种隔世之报。常州某塾师之子,年至十五六,忽大病,将死之前,直呼其父之名,道:“尔前生与我合伙,负我二百余金,某事除若干,某事除若干,今尚应找五千三百文,急急还我,我即去矣。”言毕即死,而其父即以五千三百文为他办了丧事。想来这个塾师一生忠厚,从无坑赖之事,却生了个讨债的夭折之子,于理岂非大悖?更何况世上的夭折,也并不都是恹恹于病榻之上的少爷,其中或有不小心钻到达官阔佬四轮车下的幼童,或有冒冒失失撞上土匪兵爷刀锋枪口的青年,这种意外的夭折就不大像是讨债的行径。但一旦把前世的旧账宿业拉扯进来,量身定做成三角五角甚至八角债,那殇子讨债的断语便不能不放之四海而皆准了。

所以讨债鬼故事中,分量最大的就是隔世之报。

自唐以来,讨债鬼的故事源源不绝,虽然总是竭力翻出些花样,但情节总是大同小异,如果要找个讨债鬼的代表,难免顾此失彼,那就王二小买瓜,拣大的来吧。

夺财害命,为“欠债”中的最恶劣者,而夺人之国,杀人之君臣民庶,则是最大的夺财害命。自然那都是以“吊民伐罪”、“顺天应人”的名义,但杀人的盈城盈野,金帛子女的掠夺,胜迹文物的破坏,也是照例不好马虎过去的。按欠债还钱的果报之说,受害的平民百姓无一不是债主,可是让这千百万债主都投胎转世到帝王家,唐宗宋祖们就是娶一万个老婆也难于办到,于是便另想主意,一是冤有头债有主,谁杀了你你找谁,这样开国英主的血债就由将士们分担了;另一种办法是我揣测的,即由一个总债主做讨债代表,这总债主便是那前代被夺被杀的皇帝。因为他代表着一国的人去讨债,称之为最伟大的讨债鬼也不为过分。而他采取的手段就是投胎为帝王之子,然后“败家”。且看最典型的一例。

大宋的天兵下了江南,曹彬“不妄杀一人”,意思应理解成妄杀的不是一个人,金陵有乐官山,就是南唐伶人的尸首堆起来的。而曹翰破江州,“屠城无噍类”。南唐国究竟死了多少人,总不在十万以下吧。然后大运河就像传送带一样,把江南的财物源源不绝地搬到了汴梁,仅曹翰个人抢掠的金帛宝货就装了巨舰百艘,至于朝廷的收获就可想而知了。此时南唐小皇帝李煜作为战利品也被送到了汴京,封了个“违命侯”软禁起来。到了太宗爷当朝,李煜仅剩下的女人小周后也不时被召进宫中,用流沙河的话说,供那肥黑的滥兵皇帝强奸。美人不顺从,被宫娥们强摁着,而那些宫娥很可能用的就是当年李后主挥泪而别的一群。李后主脾气再好,这活王八做得也不舒心,但只是背地里唱了两句“悔不该”,便给下了牵机药,死状之惨,据说全身抽搐,最后定型如德州扒鸡一般。这国仇家恨的债自然是要讨的,于是李后主便投胎做了宋太宗的第几代嫡孙,先封端王,后来成了道君皇帝,其名即叫赵佶,而历史上则叫宋徽宗。(见南宋赵溍《养疴漫笔》)

既然李后主转世成了宋朝的皇帝,偌大的家业落到自己手里,这债不是已经讨到手了吗?但此债却不是这种讨法。

这位总债主便采用了“败家”的方式,在“六贼”的协助下,好不容易总算把大宋朝折腾得没了气数。这还不算完,宋徽宗又让自己做了金人的俘虏,后妃以下的六宫粉黛成了鞑子的慰安妇,自己的二十来个女儿也在其内,而且大多蹂躏至死,这才出了最后一口鸟气,算清了老账。有笑话道:某翁生气打自己的孙子,于是儿子便也抽起自己嘴巴。某翁骇问其故,其子答曰:“你既打我的儿子,我就打你的儿子。”后世对这位儿子的评价不一,有说是呆子的,那是常解;还有新解,说那儿子其实是哲人,并且给续了个漂亮的尾巴,某翁一听儿子之言,遂幡然悔悟云云。那么赵佶的另类讨债就是以身说法,意存儆戒了。

认真说起来,李后主的转世讨债就是要复仇。历史上这种转世复仇的帝王级人物,从南朝的齐东昏侯转世为侯景向梁武帝复仇开始,直到叶赫那拉氏祸灭大清,很是不少。即以有宋一代为例,就有赵廷美(宋太祖、太宗之弟,被太宗所杀或整死)转世的王安石,变法改制,把宋朝的江山弄得一塌糊涂;还有宋太祖转世的金国元帅斡离不(即二太子宗望),靖康间攻破汴京,把太宗的儿孙杀得几乎精光;又有吴越王钱镠转世的康王赵构,把东南一隅的旧家当收了回来,当了偏安的小皇帝;更有周世宗转世的蒙古元帅伯颜,把宋家仅有的半壁江山吞掉,同时又大杀宋太祖的子孙。(以上分别见于《宋稗类钞》《湖海新闻夷坚续志》《钱塘遗事》等书。)但像宋徽宗这样以“吃二遍苦,受二茬罪”的方式实现复仇大业的却是罕见。倘若南唐的老百姓也跟着老东家一起转世来讨债,那就很可怜了,道君皇帝作孽时他们要受苦,二帝“北狩”时就更不用说了。

但无论怎么想,总是让人弄不明白。李后主本来是要报复宋太祖、宋太宗才转世为宋徽宗的,可是结果却是又让宋太祖的后身粘罕把他耍弄了一回,这是谁报复谁呀?如果说他报复的是宋家王朝,可是他自己的儿子赵构就是吴越王转世,谁知宋王朝的太宗以下诸帝又是哪位转世呢?中国人的报应思想与西方的轮回说很有些异样:轮回是灵魂自家转世受报,作福作孽是自己的事;我们的则是恩仇施报于子孙,父债子还,积德积善则余庆归于儿孙后代。用简单的比喻来说,中国的存折是留给阳世的儿孙享用,而佛家的存折是给自己下辈子预备的。太祖太宗作的孽,应该让他的子孙们偿还,这是中国式的报应法;李后主转世讨债复仇,却是西方的报应法。二者如果各行其是,倒也说得通,可是一旦搅到一起,结果就成了个没人能想明白的混账模式:李后主为了让赵家子孙做亡国奴,把老赵家的脸丢尽,就不惜让自己做了宋徽宗。可是宋徽宗知道自己这一生所担负的使命吗?他裹在生羊皮里坐着爬犁子(假定如此)向着冰天雪地的流放地五国城进发时,即使不会想着天下百姓,但也许会想到自己那些一个个被轮奸而死的妃嫔和女儿们,他还会有一种成功的快感吗?我想如果他这时还精神正常,想到的也许是:我前世作了什么孽,欠了谁的债了?同理,赵光义连自己的儿子(当然也包括自己的老爹)是哪个野种转世都顾不得,还管什么十代八代的子孙,还管什么宋朝的脸面、江山的盛衰?

不要以为这种拎不清的故事只是我们愚民才能编出来的,就是饱读诗书的大人先生们也一样是这个水准。纪晓岚在《阅微草堂笔记·滦阳消夏录》卷一中就记录了一个比宋徽宗更为高深莫测的讨债鬼。

这是纪学士老家河北献县的事。一个姓胡的土豪看上了邻村老儒张月坪的女儿,要纳为小妾。张月坪不肯,姓胡的就趁张家母女回娘家,派人点了把火,把张月坪和他的三个儿子全都烧死。姓胡的又假装好人,协助营葬,周济张家母女,过了些日子,就又向张妻透露出娶其女为妾之事。张妻感激胡某的恩惠,便同意了,但张女执意不肯。于是这天夜里,张女便梦见亡父前来,说道:“汝不往,吾终不畅吾志也。”于是张女便成了胡氏的小妾,一年之后,生下了儿子胡维华,而这胡维华正是张月坪所投胎!胡维华长大之后,弄了个邪教,准备造反,结果为官府察觉,一队官军包围了胡家,纵火而攻,全家老小全被烧死,胡维华自然也在其内。于是张月坪就遂了他的复仇之志,灭了胡家的满门!

此类拎不清的故事如果传到东洋西洋,便会让番邦的骚鞑子们笑掉大牙的:什么“靖康耻”、“民族恨”,不过是你们自家讨债罢了。一切都是宿命。国恨家仇就那么轻松地消解了。

三

故事如果只是荒诞离奇,好歹也能蒙住一些人,可是如果弄到“拎不清”,恐怕连呆子也骗不过。试想,假如你向朋友借十万元钱,说,这辈子我不还你了,下辈子你做我的儿子吧,生下来就是先天性心脏病外加小儿麻痹,如果觉得不够本,那就长大之后再做个二流子。即使你这朋友和你是“过命的交情”,而且很有些缺心眼,恐怕也不会把钱借给你吧。所以,如果以为人们编出此类故事仅仅是为了惩戒赖账者,那就未免过于低估了古人的智慧。让我们从另一个角度来看讨债鬼的故事。

南宋洪迈的《夷坚支志·癸集》卷六有一故事,秀州(今浙江嘉兴)尹大郎生得一子,及至长成,下劣不肖,破荡钱帛,终于一下子就死掉了。尹大郎好不悲哀,别人就劝他到福山岳神祠祷祀,说是能够让他见到亡魂。谁知到了那里,儿子的亡魂果然出现,却死死抓住了尹大,不肯松手,转身对母亲说道:“不干娘事。我前生为某处县尉,雇船渡江。尹大作梢工,利我财物,挤我溺于中流。今当索命!”其母泣道:“爷娘养你二十年,竭尽心力。家计任汝费耗,岂不念此?”亡魂答道:“负财已了,只是欠命!”结果是尹大到底被捉走了事。

但这里除了讨债之外,又牵扯到一个此世的亲情问题。尹大罪有应得,可是母亲并不欠他的,推干就湿的抚育之恩怎么办?既然向人讨钱时锱铢必较,“别人”(现在不叫母亲,叫债务人之妻吧)对自己在感情和操劳上的支出,也总不能打马虎眼,一句“不干娘事”就勾销了吧,那么是不是这讨债的又变成了欠债的了呢?这一节很少为那些讲因果的所留心,实际上是故意回避,甚至把母亲也归入仇人之列。[1]看了那么多故事,记得只是清人汤用中《翼駉稗编》卷一中讲到一“讨债鬼”,讨债完毕,才说了句“娘恩未报,愿矢来生”。虽然这“来生”颇为渺茫,但读到此句,总算能感到一丝人间世本有的温情了。

此类故事回避母亲养育之恩一段,自有其不得已处,因为此类故事还隐蔽着一个“第二主题”,那就是用果报之说来疗治丧子之痛——既然儿子不过是债主,死了就死了吧,与我何干。比较典型的是《聊斋志异》的那条《四十千》。故事大家都很熟悉,一个有钱人,忽梦有一人奔入,道:“你欠我的那四十贯钱,现在该还了。”说罢直入卧室。此人突然惊醒,而正在此时,他太太生了个男孩。于是此人“知为夙孽”,便把四十贯钱捆置一室,凡此儿衣食病药皆取于彼。过三四岁,视室中钱仅存七百文,便对此儿道:“四十千快完了,你也该走了罢!”话刚说完,此儿颜色蹙变,项折目张,转眼间就断气了。剩下的那七百钱就做了埋葬费,真是钱账两清!

所谓“夙孽”,就不是此人此世所欠,而是前世留下的孽债。此人算是明达,既然是某世自己做赖皮时所欠,他绝不争辩,而老婆肚子里出来个债主,他更无须赶着去自作多情,认什么父子。明达是明达了,不过也太冷了些吧。但此类故事要的就是这个冷,冷到让丧子的父母好像卸掉一个包袱,割去一个赘瘤,送走一位泡在家中不走的债主![2]

平心而论,世上没有一家的父母把养儿育女当成还前世之债的,即便是嘴上骂着“讨债鬼”,心里却存着溺爱。但如果家中有个永远治不好的病儿,缠绵病榻,困苦万状,或者家中出个孽子,不仅对父母不孝,对社会也是个祸害,那么他的死去,却未尝不让父母感到一种解脱。但殇子未必全是病秧子或败类,父母的亡子之痛本来就很难消解,惓惓于心,悲叹痴哭,以至伤生殒命都是可能的。但这又无疑是无济于事的,于是“讨债鬼”的故事的大量出现,用虚构的债务关系来把父子关系“无情化”,这个“无情”就是把有情化解到“无”,以此试图对他们起些安慰和消解悲痛的作用。可是大家总会看出,这无情背后仍然是很深的难于化解的有情。

然而亲情与债务之间的纠缠并不到此为止。

四

柳泉先生在写完《四十千》故事之后,又特意加上了一段:

昔有老而无子者,问诸高僧。僧曰:“汝不欠人者,人又不欠汝者,乌得子?”盖生佳儿所以报我之缘,生顽儿所以取我之债。生者勿喜,死者勿悲也。

高僧云云,似取于明人徐树丕《识小录》卷一“无子说”,原文为:

有一富人无子,问禅师以往因。禅师曰:“你不少他的,他不少你的,他来怎的?”

这位禅师的名号虽然没有留下,但显然是个很会算账的高人。前世既不欠人家的,人家也不欠你的,所以此世就没有人来讨债或还债。立意很是明确,就是给没有儿子的人聊充解嘲的材料,自己阿Q一下,颇可一慰老来凄凉。而且不仅如此,中国人一向有把“绝户”当成缺德之报的习惯,但遇到禅师的高论,便只能慎闭尔口。

“不孝有三,无后为大。”孟老夫子说这话最初并无恶意,只是让人不要忘记生物的本能,把种族延续下去,不过一提升到“孝”的高度,便给道德家找了不少施展口舌是非的机会。人家生不出儿子已经够着急了,道德家却说,那一定是他做了什么缺德事,派出几批义务外调也没查出结果,那便认定是他家祖宗的问题,起码要上查三代,旁及九族,不吹求出一些“隐恶”是不会结案的。结了案也并不便把案主怎么样,只是让他臭起来,从而显出自己的香。

这样一来,生不出儿子的苦主就不得不给自己找个辩白的根据。他当然不会查自己的祖宗八代,而是“问以往因”,一下子便投到了我佛如来的门下。原来生不出儿子与自己的家族历史无关,却是自己上一世有狷介之风,既不欠人的,人家也不欠自己的。这样一来,生出儿子的人也正如不能以贫或富骄人一样,就失去了自豪的资格。

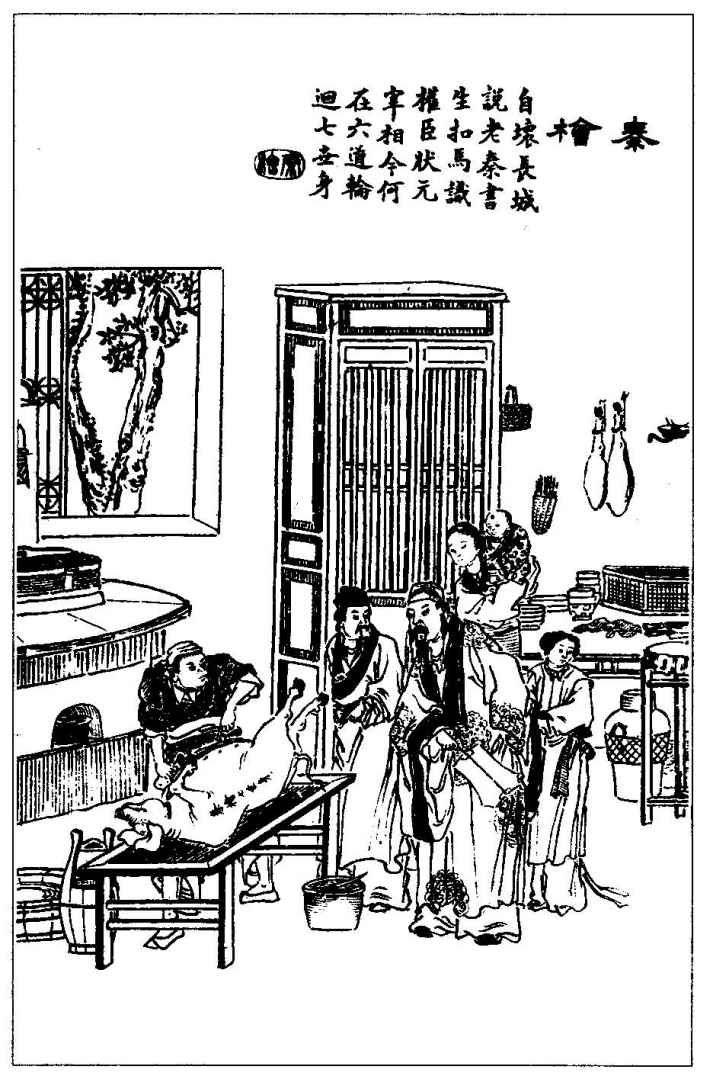

避实就虚,上一世的问题就是皇上老子的御用外调团也无法弄清,弄清了也无可奈何的。即如政客和泼妇骂街都讲究算老账,何年何月我当小组长的时候你和我顶过嘴,到了自己成了人物,那事自然要当成路线问题算账,甚至连穿开裆裤时做的丑事都要抖落出来,记录在案,写到什么斗争史中。可是他们再深文周纳、洞察幽明,对本人也是到此世为止,还没有追究到前世的——哪怕前世是秦桧也一样!景星杓《山斋客谭》卷二言天曹判秦桧磔刑三十六、斩刑三十二,到第N次时,已是大清年间,遂使秦桧投生于金华某家为女。此女后来受剐,乃是因为她谋害了亲夫,想来只说她前身是秦长脚,总是判不成剐刑的吧。

秦桧转世成猪,以受剐刑,这就无须经过法庭了。

——《聊斋志异·秦桧》)

所以依佛家之说,绝嗣无后的,生了败家子的,便脱净了道德的牵扯,与自己与祖宗都没了干系。那一爽真如经过了多少级别严格的政审,终于查明个人历史与家庭出身都是清清白白,更如同服了一剂泄药,把郁积多年的陈货倾泻一空,岂不可以列入“不亦快哉”第三十四乎!于是禅师的高论便“政策化”为“无债不成父子”,成了与“无冤不成夫妇”同样万世不刊的经典铁律。“无债不成父子”这句名言揭出于破额山人所著的《夜航船》卷五“汾州客”一条的评语中,有兴趣的朋友还可以去查一查更早的出处。顺便说一下,这本《夜航船》要比同名的另一本好看得多,虽然作者的名气远不如张宗子大;只是不知为什么至今没有人翻印出来,以至让那么精彩的话几乎湮没。

然而兴奋之后,细想一下还有个问题。以上所关心的只是今生和前世,如果多虑一下,想想自己的后世,那将如何呢?今生人家欠自己的,来世自己就难免要做个讨债鬼;此世欠了人家的呢,来世就要生个败家的儿子。是左是右都很为难,那就既不借也不欠吧,但结果可能更为可怕:你想做人家儿子,人家说了:“你不少我的,我不少你的,你来怎的?”一把推出,这可就要憋在那边永远出不来了。

二〇〇八年四月

————————————————————

[1] 此故事后来演化为明人陆粲《庚巳编》卷四“戴妇见死儿”的故事,都是《聊斋》中《柳氏子》故事的原型。

[2] 《伊园谈异》的一个故事把《四十千》改造得更为冷酷。陈某生下一子,知道是债主来讨债,便一把抱过婴儿,说道:“姓赵的,你既然来讨债,自今之后,你所花所用的一分一文,我都给你记上账,凑够二百两之数。如何?”那婴儿居然点头会意。自此陈某便把此儿所用银钱一一记之。数年之后,儿子已经七岁了,这天正在玩耍,陈某走到跟前,说:“你也别玩了。我刚才给你结了一下账,二百两之数已将用尽,尚余一千文够发落你的,你可以走了。”此子闻之,瞪着陈某不发一语,过了一会儿,便大叫一声而绝。但此类故事尽管不厌重复,却不肯使用一个最简便的情节:既然知道是来讨二百两银子的债主,那就一把将他掐死,再用二百两买个上等棺材打发了,岂不省事多多?

在线 阅读网:http://wwW.yuedu88.com/