罗酆山的沉没

说起来也怪,冥界不管怎样,都是每个人终究要去而且一般只能去一次的地方,按理也不必像旅游区那样靠广告来招徕游客的。但是和尚道士们却不那么想,不但要在阳世间给冥府开些个宣传窗口,甚至要把阴司衙门也搬到地面上来。泰山当然是最理想的根据地,山下的渿河、蒿里,山上的鬼儿峪、望乡岭,名字都起好了,看样子就等东岳大帝代理冥府天子,在天贶殿里做道场了。无奈有朝廷制度管着,泰山的正经身份即列在朝廷祀典中的名分,与冥王是不相干的。虽然从京城到地方府州县的东岳庙(或称东岳行宫)已经充满了鬼气,可是岱宗泰山依旧是正统道教的天下,封禅祭天的地位是改变不了的。从山下的岱庙到山顶的南天门、玉皇顶,这一路的神仙帝王气概压得阎王判官抬不起头,结果阴司衙门只能建在山脚的蒿里山。不曾料想,凭借太山府君的千年老招牌,地理上的泰山都未能成为鬼都,而四川的酆都却似得之于无意地变成了“鬼城”。

酆都即今四川丰都,“丰都”是一九五八年周总理建议由酆都改的,但却是旧名。在元代之前,此地的正式名称一直是丰都。到了明代洪武年间,大约是觉得农稼的丰穰还不如弄神弄鬼更有利于国治民安,才改为酆都的。五十年前改回来,也算是拨乱反正;但愿不会有人为了什么效益再改回去。

丰都县平都山为道家七十二福地之一,本为神仙窟宅,后来成为鬼城酆都,据说有两个理由。一个是道教有个神鬼之山罗酆山,又名酆都。另一个则是出于一个误会,丰都的平都山曾经出过阴、王二仙,于是“阴君”和“阴王”竟让人疑心此地是阎罗天子的“行在”了。南宋范成大《吴船录》卷下云:“去(丰都)县三里有平都山,碑牒所传,前汉王方平、后汉阴长生皆在此得道仙去。有阴君丹炉及两君祠堂,皆存。”而后面又提到:“道家以冥狱所寓为酆都宫,羽流云此地或是。”他又有诗云:“神仙得者王方平,谁其继之阴长生。……峡山逼仄岷江萦,洞宫福地古所铭。云有北阴神帝庭,太阴黑簿囚鬼灵。”两个理由都说到了,但他对神仙洞府向北酆地狱的这一转型也是颇感突兀。

一

南宋时丰都并没有成为鬼城,只有一个叫“酆都观”的道观。可是这道观却来头不小,就是苏州的玄妙观、北京的白云观也不能相比,因为它有“聚敛魂魄无贤愚”的功能,早在北宋时,“酆都观主”的大嘴一张一合之间就是几万条性命的大买卖(详情见后)。而洪迈在《夷坚支志·癸集》卷五“酆都观事”中也说过,“道家所称北极地狱之所”,就在酆都观所在的小山脚下。

可是认真说起来,除了字形相近、读音相同之外,地处大江之侧的蕞尔小山,实在难于和“在北方癸地,周回三万里,高三千六百里”(梁人陶弘景《真诰》卷一五《阐幽微》)的罗酆山联系起来,更不要说划等号了。如果对酆都山再多一些了解,那就更会恍然,这二者的关系,真比南美洲的巴西与湖北的巴东的关系更不着边。

若肯含糊一些,这个罗酆山也可以看成是古代“冥府”系统之一种。它大约产生于东晋,从时间上晚于太山府君系统与阎罗王系统。它是晋代上清派道教徒的创造,虽然也从佛教那里偷来不少东西,但从整个系统上来说,是尽力要“华夏化”的。可是它并不是纯粹的鬼都,而是个神鬼之都,它沿袭了中国古代神鬼杂居、鬼统于神的观念,“山下有洞天,其上其下并有鬼神宫室。山上有六宫,洞中有六宫,周回千里,是为六天鬼神之宫。”(《阐幽微》)

这山上和洞中各有相对应的六天宫。一般人初死,先到第一宫纣绝阴天宫,而卒死暴亡者则入泰煞谅事宗天宫,贤人圣人去世先经明晨耐犯武城天宫,祸福吉凶续命罪害则由第四宫即恬昭罪气天宫处理。第五宗灵七非天宫、第六敢司连宛屡天宫接纳何等魂灵,可能是因为原书残佚,已经无从查考了。

罗酆山上的主者及职事人等,都是由“人鬼”所成之神充任。其最高的罗酆主者为鬼帝,或称北太帝君,后世民间凡是带“酆”字号、“北”字号的鬼帝大多是此公或其变种。东晋的葛洪在《枕中书》说,北方鬼帝治罗酆山,鬼帝为张衡、扬云(即汉代张平子及扬子云)。到了梁朝的陶弘景,则以为张衡、扬云名位太低,便在《真诰》中安排成:“炎庆甲即古炎帝,为北太帝君,主天下鬼神,治罗酆山。”炎帝就是神农氏,“以火德王”,按理说应该在南方,不知为什么却成了“北方鬼帝”。

虽然冒着酆都之名而成了鬼城,但丰都却不肯稍微迁就一些罗酆之实。那是因为这道教的罗酆山模式实在距离老百姓的认识太为遥远。十殿阎罗体系的架构非常简单,阎王之外,顶多也就是六曹判官、牛头马面、黑白无常之类,和老百姓习见的县太爷衙门相差不大。可是这罗酆宫却是一个“朝廷”!

北帝居于六天宫中的第一天宫。其辅佐有二位:上相秦始皇和太傅曹孟德。

北帝之下还有四明公,大约是师友级的人物:西明公兼领北帝师周公旦(一说为周文王)、东明公兼领斗君师夏启、南明公召公奭、北明公吴季札。这四明公手下又各有“宾友”一二位,如汉高祖刘邦、小霸王孙策等皆在其内。这四明公的职责是“领四方鬼”,但又说他们分掌酆都六天宫中之四天宫。

六天宫中的第三宫是由“鬼官北斗君”周武王主政。北斗在古代是司命大神,“北斗注死”之说由来已久,在民间影响极大。南朝道士回避不得,给他安排得还算体面。但另一个新生不久的司命大神太山府君,就没那么大面子了。《真诰》中有个“泰山君”荀,其实就是太山府君,此时为“四镇”之一,与卢龙公、东越大将军、南巴侯各领鬼兵万人,虽然貌似显赫,但明显是当作留用人员降格使用,已经失去了主冥的资格。

还有相当于尚书令的“大禁晨”,相当于尚书的“中郎直事”,相当于中书令监的“中禁”,如此之类,都由汉武帝、孙坚之辈充任。北帝又有“侍晨”八人,位比侍中,走马荐诸葛的徐元直、被关老爷水淹生擒的庞德都在其内。

酆都共有二天门,南天门为酆都主门,为北太帝君之门,而北天门则为北斗君之门。每天门有二亭长主之,每亭长下有四修门郎,这“门官”已经是罗酆山最低的职位了。

总之,晋、梁道士们为罗酆山安排了一百多名古代的帝王将相,按照当时的朝廷规模把冥界的中枢机关配备得比较完备,但他们却忘记了冥界的地方官吏。在太山府君系统中,太山府君的衙门只是相当于地方上的郡守甚至县令,下面配备了属吏和“所由”就可以勾拿鬼犯,让冥界这个国家机器有了统治的对象。而罗酆山却只是一个小朝廷,是一台样子好看却运转不起来的机器。

其实,这些士族出身的神仙家,根本不太在乎冥界的国家机器配备得是否合用,他们要搭造的是整个灵界的体系,那个体系的主干是仙真,而冥府只不过是最末梢的分枝。在陶弘景的《真灵位业图》中,灵界分为七“位”,也就是七个阶级,每一阶级中又分中、左、右,比如第一阶中,中位是道教的最高神元始天尊,其左位、右位则为高上道君、元皇道君之类。

其他六“阶”的安排大致相同,而罗酆山的诸鬼官包括北帝炎帝在内,都被挤压在第七阶,也就是最末一阶。若问陶弘景之辈位于何处?他们真不客气,上清派的先师王方平、魏夫人、杨羲以及许家诸大佬都高踞于第二阶,那里自然也给陶弘景留着位子。

而陶弘景的老朋友其实是他老板的梁武帝萧老儿,死后即便靠老关系给以“上圣之德”的待遇,“受三官书,为地下主者”,仍须再过一千年才能升至“三官之五帝”,再过一千四百年,“方得游行太清,为九宫之中仙”。而九宫中仙只是勉强够上朝见元始天尊的最低资格,到了那时,萧老儿搬着梯子可能还摸不到陶弘景的脚后跟呢。当然这要比淮南王刘安登仙之后只能在天宫看厕所强多了。

陶弘景们编排这个《真灵位业图》的用意,就是要极大地抬高仙人的地位,即使是圣君贤臣,也远远不如一个普通的仙人。南朝的“士族神仙”想装出不食人间烟火和对权位的藐视,又掩饰不住内心对权势富贵的企望和谄媚,所以一面把历代的圣君贤臣踩在脚底下,一面又觍着老脸做人间帝王的“山中宰相”。陶弘景这位号曰“华阳隐居”的大知识分子,人称儒释道三通,大约是指他以道教的身份,偷佛教的东西,来效劳于帝王家吧。

二

罗酆山有六天宫,或称“酆都宫”,所以它不是“地府”。它继承了中国魂归于天的传统,人死之后,或为鬼,或为神,都要到罗酆报到,在那里找到自己的位置。这是一个相当庞杂的鬼神世界,而不是一般意义的冥府——幽冥世界的官府。

然而事情却发生戏剧性的变化,以六天宫为主体的罗酆山,不知怎么却成了一座大地狱。“罗酆宫”从此又有了“罗酆狱”这一新名号。

在陶弘景的《真诰》中,罗酆山虽然收纳鬼魂,却没有地狱。因为那时的罗酆山不具备冥府的功能,拘拿、审讯、收监、惩罚,这些冥府治鬼的功能全都没有,它要地狱做什么?罗酆山的诸多鬼帅统率着亿万鬼兵,杀鬼、斩鬼也是动辄万千,但这些鬼不是人死后的鬼魂,而是瘟鬼、恶鬼、邪鬼,就是西晋时《神咒经》中所列的赤索鬼、赤尾鬼、赤疫鬼、都卢那鬼等等百十种鬼,那些鬼由鬼王统领,“万千为众,枉其良民。病杀无辜,诳斥家亲。催促灶君,令人宅神不安,每事不果。行万种病,病痛急疾。乘风驾雀,妄作光怪”。《真诰》中偶尔谈及地狱,如“种罪天网上,受毒地狱下”,也不过是拾佛教的余唾,而且这“地狱”也并不在罗酆山内。

但突然一下子,在比陶弘景稍晚些的灵宝派经典中,罗酆山就有了地狱。《四极明科经》谈到罗酆山,便道山上、中央及山下各有八狱,八狱各有名目,如山上八狱为第一监天狱,第二平天狱,第三虚无狱,第四自然狱,第五九平狱,第六清诏狱,第七玄天狱,第八元正狱。而山上八狱之主为上天三官,中央八狱之主为中天三官,山下八狱之主为下三官,共二十四狱,位在酆都山之北面。

原来的上下各六天宫,一下子化为上中下各八地狱了。二十四狱每狱设有十二掾吏,金头铁面巨天力士各二千四百人,手持金棰铁杖。凡犯玄科死魂,各付所属之狱,为力士铁杖所考,以一万劫为一掠,三掠乃得还生不人之道。

很明显,这是仿造佛教的地狱对罗酆山进行的改造,而这改造真是大刀阔斧,原来的北太帝君、上相、太傅、四明公直到职位最低的二天门亭长、修门郎,全都不见了,代替这个庞大宫廷组合的只是三官及其掾吏、力士。而原来的六天宫,每二天宫立一官,六天凡立三官。现在成了每八狱有三官,二十四狱共三个三官了。三官的职责仍如刑名之职,主掌考谪,也就是说,罗酆山一下子从个空架子的小朝廷变成了大地狱。

但这只是改造罗酆的一种较极端的方案,另有一种保留了较多的旧有结构,只是在原来的神鬼之山中加设了地狱,但这地狱的规模却大大胜过了“二十四狱”。此说的一些零星材料见于唐人段成式《酉阳杂俎》的《玉格》篇中:

地狱之主仍是罗酆宫的老主人:“炎帝为北太帝君,主天下鬼神。”

地狱有法律,其名为“三元品式、明真科、九幽章”。地狱之生死簿有“黑、绿、白簿,赤丹编简”。

刑罚有“搪蒙山石、副太山、搪夜山石、寒河源、西津水置、东海风刀、电风(一作雷风)、积夜河”。[1]

其治狱之所,有“连苑、曲泉、泰煞、九幽、云夜、九都、三灵、万掠、四极、九科”之目。又云:“三十六狱,流沙赤等号溟澪狱,北岳狱也。又二十四狱,有九平、元正、女青、河北等号。人犯五千恶为五狱鬼,六千恶为二十八狱狱囚,万恶乃堕薜荔也。”是又有三十六狱、二十四狱、五狱、二十八狱、薜荔狱诸说,而细目则各有不同。

《酉阳杂俎》“其书多诡怪不经之谈,荒渺无稽之物,而遗文秘籍亦往往错出其中”(《四库全书提要》)。其书虽成于唐末,但《玉格》一篇,所录多前代道书而不为当时所习闻者,应在“遗文秘籍”之列。保守地揣测,段氏所录酆都地狱的文字,所出不会晚于唐朝初叶。这时的罗酆山虽然保留了六天宫、北太帝君、四明公等,但质性大异,实际上等于把佛经中的八热八寒诸十六大地狱换了名目,改了狱主。很明显,这个罗酆山已经不是南朝道士的罗酆山,而是佛经中“地狱太山”的道教版。

只是这个“道版”不但缩水,而且失真,将它与佛教所言地狱相比较,就可以看出,道士们不过是在人家的床下架屋,虽然极力侈言鬼官、地狱之数目,气局远远不能与佛经相比竞。而且说实在的,佛教已经把地狱中的惨酷景象描绘到极致,也确实无加喙的余地了。

这个罗酆山二世的命运与它的前辈一样,都没有在世上站住脚,丰都鬼城没有它的模式,它只能留影于“遗文秘籍”了。

可是罗酆山依然没有完全沉没,到了北宋,它第三次冒出水面。

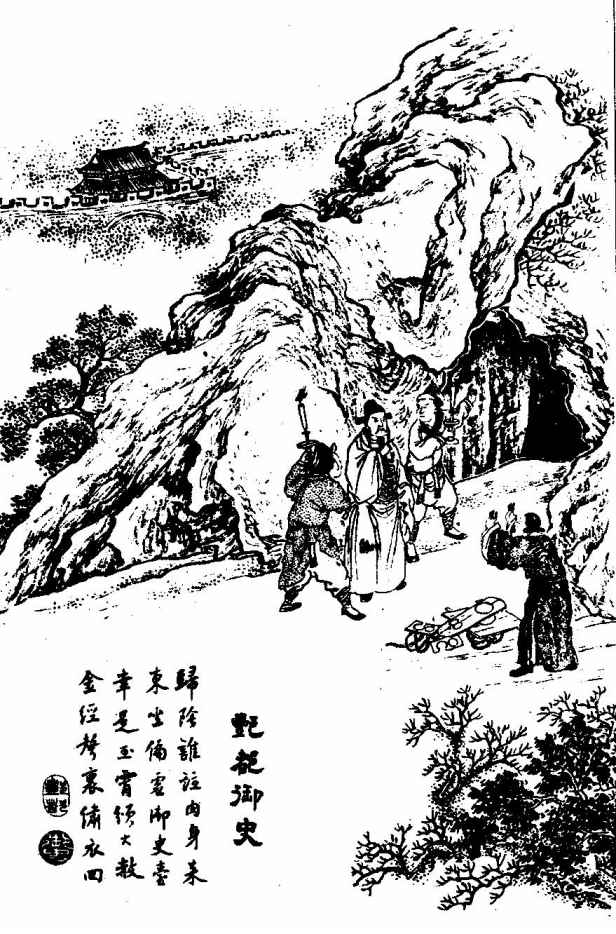

北宋的皇帝崇奉道教,自“来和天尊”降生的宋真宗直到“长生大帝君”转世的道君皇帝宋徽宗,造成了一大段神仙方士的黄金时代,不由不让道教徒觊觎已为十殿阎罗盘踞的冥府市场。于是在北宋时,酆都又作为冥府登场了。北宋文莹《玉壶清话》卷五有一故事说:

宋真宗咸平三年,王显镇守定州。忽一日,一道士来谒,破冠敝褐,自称“酆都观主”,一笑则口角至耳,乱鬓若刚鬣。道士对王显道:“昨日上帝牒送番人之魂二万至本观,因为这二万人应死于您手,所以未敢遽然收于冥籍,先来问问您的主意。您果然要杀他们,那就是功冠于世,但却要减去您十年阳寿;但您也可以不杀。怎样才好,请您决定。”王显认为这道士是个疯子,便把他赶走了。到了后日,契丹引数万骑猎于威虏军境,王显引兵剿袭,大破之,斩首二万级。捷报传到,朝廷以枢密使之位召王显归京,可是王显刚上道不久就死了。

这是一个奇怪的冥府,地点是道观,主者是道士。天帝要收下界人魂,批量那么大,不找阎王却来找他,由他来正式录入冥簿之后,才最后确定二万人的死生。虽然“事实”证明那个道士并不是神经病,但这种不成样子的冥府仍然令人可疑。而道士们却不管你们信不信,来自酆都的消息还是要造出来。宋徽宗宣和六年,从事郎林毅,闽人,寄居姑苏。忽梦黄衣吏持文书一卷,列十人姓名,林在其中,谓曰:“召公等作酆都使者,请书知。”此事载于南宋方勺《泊宅编》。而洪迈《夷坚丙志》卷九则说此人名林乂,所召任之官为“酆都宫使”。又云:林乂一向慕道,懂得这是怎么回事,便说:“此乃冥司主掌,非以罪谴谪者不至。且吾闻居此职者率二百四十年始一迁,非美官也。”这与一向被召到冥府做阎王的故事很是雷同,于是大致可以落实,作为冥府的酆都宫,其主者就是酆都宫使了。但这新的冥司究竟是如何结构,不得而知,但好像与那座六天宫的罗酆山没有什么关系了。这些故事对民间毫无影响,此后也就没有声息了。

而南宋的道士们似乎放弃了把罗酆山建成冥府的尝试,而重点在“酆都地狱”上做文章。一位南宋人李昌龄,他为《太上感应篇》做传注,谈到北都罗酆山,大致是在南朝道士的基础上掺加以阎罗王体系的成分。如云罗酆山近水面处有一大洞,名曰阴景天宫。周回三万六千里,中有三十六狱。主此洞者名为太阴天君,助治四人为东西南北四斗君。洞外山上别有六洞,六天大魔各主其一,即冥府六曹,主执罪罚。如此之类,道士的灵感日益枯竭,顶多是修修补补,已经变不出多少花样了。罗酆体系的鬼域架构缺乏大众幽冥文化心理的支持和认可,只能是闭门造车,即使在道教的经卷中写入一百遍,也不过是痴人说梦。

但道教徒的努力并没有完全落空。他们向幽冥世界出击的突破点其实还有一个,那就是借着泰山神被宋真宗封为天齐仁圣帝,与民间信仰联手,让太山府君“借壳上市”(叫借尸还魂太不好听了)。其战果辉煌,竟把十殿阎君统统纳入东岳囊中,但说来话长,只能另文再表。

三

罗酆山三变其形也未能挽回颓没之势,可是七宝楼台,虽然倒塌了,总还是留下些值得一看的遗迹和片段。遗迹之一是留下了一个“酆都大帝”的空名。

《玉历宝钞》明明记载着酆都大帝主宰地狱十殿阎罗,怎么能说是“空名”呢?蒿里山所建的神庙,不就是供奉着酆都大帝吗?

话说的不错,酆都大帝当然可以说就是罗酆山的北太帝君,但泰山脚下蒿里山的酆都大帝,却是光杆一人,什么上相、太傅、四明公都不见了,罗酆宫中的人马一个都不带,这还能算北太帝君吗?奇怪的是,他所有的却是十殿阎罗和七十二司,正是东岳行宫的全套班底。酆都庙旁另建有祠庙,供的是掌管奈河的灵派将军、掌管蒿里的赵相公,都是元明以来民间传说的冥神(见元刊本《连相搜神广记》),与罗酆宫更是毫无瓜葛。那么这位酆都大帝就与罗酆山体系脱了钩,完全归入了“东岳-阎王”体系,说得客气些,这是孤身移民,入了泰山的户口,如果究其实质,这个酆都大帝其实就是东岳大帝换了副面孔!个中玄妙,乃在于民间的捣鬼。朝廷在岱庙里供奉着东岳大帝,那是绝对不能有一丝鬼气的。但“泰山治鬼”,流传有自,现在岂能断了传统?百姓和野道士既然在岱庙插不进足,便在不远的蒿里山另立一个管鬼的泰山神。如果就叫作“东岳大帝”,便是成心要找不自在,好在“北太帝君”闲着也是闲着,便挪借过来,改为“酆都大帝”,安在了东岳大帝头上。于是万事大吉,酆都庙直到几百年后的二十世纪被个小军阀破除迷信烧掉之前,始终是安然无恙,香烟与金钱辐辏而来。

再说《玉历宝钞》。这部三教九流大杂烩却又试图以佛教为老大的“善书”,其出世的时间当在清乾隆年间,内中十殿阎罗的顶头上司也是酆都大帝,而酆都大帝则代表玉皇大帝统领冥府。(玉皇大帝是民间信仰的天帝,就是让猴头骑到脖子上拉屎,朝廷也不干涉。而万岁爷的祖宗“昊天上帝”则是碰不得的。)在此书中也同样找不到东岳大帝的踪影。须知“东岳-城隍”外加十殿阎王,是自明代就为官府所认可的冥府体系,泰山岱庙虽然不能弄鬼,但包括南北二京的全国东岳庙(或称东岳行宫)无不是闹鬼的百老汇。可是《玉历宝钞》为什么把东岳大帝换成酆都大帝呢?因为他要让东岳大帝带领十殿阎王向面然鬼王(据说是观音菩萨的化身)行跪拜大礼!这也同样是明摆着找不自在,所以也只有用瞒天过海的手段,让东岳大帝以酆都大帝的名义出面。

除此之外,酆都大帝就没有多少露面的机会了,请看全国那么多的东岳庙,虽然有全套的冥司班底,可曾有一处出现酆都大帝的影子?本主在位,替身是不宜再出现了。

遗迹之二是为冥府的地狱留了一个中国化的名称“酆都狱”。

产生于元代民间的酆都元帅,说是元帅,其地位与名号很不相称,因为他实际上只是一个“狱神”。其事见于《三教源流搜神大全》卷五“孟元帅”条,大略为:

姓孟名山,为狱官,残冬思亲,因念数百囚徒亦同此心,与囚约:“今二十五日回家,来月初五归于狱中。”诸囚泣拜而去。府主滕公知而笞之,令即捕回诸囚。孟山思曰:“死有何难,此命难复。”遂立枪于地,踊跃欲扑枪自杀,而有白兔三倒其枪,不能死。忽玉帝降诏,封孟山为“酆都元帅”云云。

孟元帅姓孟名山,本为狱官,只因时至冬末,他想起在家的亲人,便推己及人,念及狱中数百囚徒也一定和自己一样,便与囚徒们协商:“我让你们腊月二十五回家探亲,正月初五全都回到狱中,如何?”众囚感激涕泣而去。这事叫知府滕公知道了,便打了他一顿板子,命他立即把众囚捉回。孟山暗思:“我就是死了也不能这样做!”便把钢枪矗在地上,枪头朝上,自己跳起来扑到枪尖上自尽。可是还没跳起,就不知从何处跑来一只白兔,一头把枪撞倒。接连三次全都如此,显然这只兔子是有来历的了。果然,忽然玉皇大帝派神仙降下玉旨,封孟山做了“酆都元帅”。

“纵囚”事自东汉钟离意之后历代多有,而以唐太宗为最著,仅凭这事就受封于玉帝,还真轮不上孟“节级”。这不过是民间为早已出现的酆都元帅编个故事,弄成“自家人”而已。孟山在世为狱官,升天之后管的也是监狱,因为这监狱是酆都狱,所以称为酆都元帅。

“酆都狱”就是罗酆山变成的地狱,已见前述。但早在唐时,这个道教的地狱就已经为佛家所挪用。《大唐传载》中有一笑话,某士人好吃卤煮牛头,一日梦被拘至地府。“酆都狱有牛头在旁”,其人了无畏惧,以手抚其头道:“这头真堪卤了来吃!”牛头狱卒是佛教地狱中的角色,而现在此狱径称“酆都狱”了。这自然是民间信仰的惯技,但罗酆已经地狱化应是当时人的一个见解。而到北宋时,孔平仲《谈苑》中有“酆都造狱”之说,至南宋以后,“酆都狱”之说就越来越为人所接受。一个叫林灵真的道士,编了本部头很大的《灵宝领教济度金书》,把罗酆狱列为九大地狱之首,其他的是九幽狱、城隍狱、五岳狱、四渎狱、泉曲府狱、里域狱等等。

洪迈《夷坚支志·丁集》卷十“李梦旦兄弟”条,言饶州学生李梦旦,一家患瘟疫,瘟鬼纠缠不已。一日梦有神人至,曰:“汝家被瘟恼害,我为汝押赴酆都了。”又《夷坚支志·戊集》卷三“金山庙巫”条,言巫师怒责鬼物曰:“悔谢不早,神已盛怒,既执录精魄付北酆。死在顷刻,不可救矣。”《夷坚支志·戊集》卷三“李巷小宅”言法师申斥妖鬼:“苟冥顽不去,当令师巫尽法解汝于东岳酆都,是时勿悔。”《夷坚支志·癸集》卷四“张知县婢祟”条,则叱曰:“汝是什么精魅?分明告我。若不直说,当拘絷北酆无间狱中。”

酆都、北酆、东岳酆都、北酆无间狱,说的都是一个地方,即酆都狱,是专门关押邪鬼、恶鬼、瘟鬼的最严酷、难于出头的地狱。当然它也是处置极恶之人的最令人心大快的归宿,元人刘一清《钱塘遗事》中就有秦桧一伙押在“酆都”身荷铁枷、备受诸苦的故事。这酆都不管是近于佛(北酆无间狱)还是近于道(东岳酆都),都是专指地狱而不是冥府,这是很明确的。到明清之后,把酆都视为黑狱的说法仍很普遍,刘献廷《广阳杂记》载行“麻城法”的巫师发毒誓,有道:“只愿今生图富贵,不顾七祖入酆都。”袁枚《子不语》卷十“牙鬼”、卷十五“宋生”、卷二十二“荷花儿”等条也都毫无例外地把酆都当成地狱。

中国的冥府和地狱是有区别的,地狱只是冥府的一个下属部门。孟山元帅所任之职就是冥府中的典狱长。清人徐道所著《代神仙通鉴》中列出了一个佛教化的冥府体系,以地藏菩萨为幽冥教主,下领十殿阎王,而列于阎王之后还有一“酆都鬼王”,这位鬼王不会是酆都大帝,只能是掌管地狱的酆都元帅了。

酆都狱门。

——山西新绛稷益庙壁画地狱图

四

最重要的酆都遗存当然就是“丰都鬼城”了。我第一次知道三峡中有座“鬼城”,是读初中时从电台广播中听说的,自此心向往之。但直到上世纪八十年代初第一次路经丰都,我一直有个误解,以为“鬼城”就是丰都县的县城。船靠岸时天已入夜,丰都沉埋在夜雾中,昏昏黄黄的灯火稀稀拉拉,江风挟着湿气袭人,寒意却从心底冒起。我从甲板上望着那什么也看不见的城区,想象着鬼故事中写的阴风惨惨、鬼影幢幢的一座城池。现在回想起来,自是十分可笑了。

后来读了一些有关的笔记,才知道“鬼城”其实并不在丰都城内,而是在城外二三里的“名山”(即平都山,或称盘龙山)上。丰都的百姓过着与正常人一样的生活,但也间或有些怪异的传闻,如明人祝允明《语怪》中说到的“走无常”的事:

或人行道路间,或负担任物,忽掷跳数四,便仆于地,冥然如死。途人家属,但聚观以伺之,或六时,或竟日,甚或越宿,必自苏,不复惊异救治也。比其苏,扣之,则多以勾摄,盖冥府追逮繁冗时,鬼吏不足,则取诸人间,令摄鬼卒,承牒行事,事讫即还。或有搬运负载之役,亦然,皆名“走无常”,无时无之。

这是作者听一位酆都籍同事亲口所说,即使不是那位同事的捏造,这种在大街上抽羊角风的事还是近于作秀。莫非酆都县早在明朝时就已经注意到“鬼城”这一品牌的商业价值了?

酆都鬼城的品牌当然不能只靠作秀,但把好端端的一个山城硬说成是冥府,不但难于为人接受,那后果也会相当不妙。所以平都山的冥府是在地下,与人寰相隔,却又相通,那就是《聊斋志异》“酆都御史”一篇中所提到的“深不可测”的山洞了。洞中相传为阎罗衙署,但却从来没有见过什么牛头马面之类钻出来公干。于是证据只能由阳世方面出具,即洞中阴司的一切狱具,都要由人间的酆都县供应,“桎梏朽败,辄掷洞口,邑宰即以新者易之,经宿失所在。”这洞很有名,据俞曲园说就是平都山的五云洞,本来是仙迹的。道光时人慵讷居士的《咫闻录》也记载了阴司刑具一事,而更为详细,云“康熙间有何举人选授酆都县知县,到任,见‘须知册’内开载平都山洞每年官备夹棍、桚子、手拷、脚镣、木枷竹板各刑具,于冬至前舁置洞内,冥府自能搬去”。

《聊斋志异·酆都御史》中的酆都入口。

但在袁枚《子不语》卷一“酆都知县”中却说是一口井了,“四川酆都县,俗传人鬼交界处。县中有井,每岁焚纸钱帛镪投之,约费三千金,名‘纳阴司钱粮’。人或吝惜,必生瘟疫。”这举动能扩大丰都的知名度,也算是当地的一个“形象工程”吧。三千两银子由老百姓分摊,买成纸钱足可堆成一座山,既然是山,大些小些是看不出来的,所以这交易中自然要做手脚,那油水是官绅都有份儿的。可是《咫闻录》又说了另一口枯井,位于平都山阎罗庙前,“深黑数十丈,行人至此,僧以竹缆燃火烛之,杳不可测,相传能通冥界”。这口井大约是和尚为寺庙开的“自留地”,下井游览的价值绝对没有,只是吸引游人向井口张望一下,再到佛堂随喜随喜,总能留些香火钱的。

洞和井都有相应的故事配套,但也大同小异,说是一个不信邪的官员或绅士下到洞中,见到了阎罗王,再出洞就信邪了。这类故事经过蒲留仙和袁子才的妙笔传播开,那社会效应就非比寻常了,假如在下到丰都游览,就肯定要打听一下蒲、袁二位写过的洞和井。现在常见某地当局要扩大知名度,便恭请某大文人驾临,抒怀古之幽思,煽莫名之骚情,千金买赋,指望把长门升格为金屋,大约也是受此启发吧。

地下的冥府只有文曲星下凡的那类官员和绅士才有资格参观,我们凡庸之辈要是进去,那结局只能是一句“不可问矣”,连“横着出来”的希望都很渺茫。所以我们只能看地面上的“鬼城”。我一直感兴趣的是,那里除了在别处东岳庙也能见到的阎罗殿、罗酆狱中的全班人马之外,还有鬼门关、奈河桥、血河池、望乡台等独有的地面景观。可是等到上世纪九十年代中我再一次有机会拜访鬼城的时候,却还是没有买中途可以下船的船票。那理由有些牵强,因为我参观过一个仿造的“荣国府”,它一下子把《红楼梦》中钟鸣鼎食的贵族气派下放到土老财的水平,让我很长时间内都难把贾太君从那进高深都不足一丈的青砖瓦房中请出来。所以一想到鬼城的“奈河桥”本是明初时蜀献王朱椿在寥阳殿前修建的连拱三石桥,而桥下水池也就顺便指称为“血河池”的时候,终于决定放弃参观,怕它会破坏我想象中冥府的那种阴惨酷烈的“壮观”。

但这次仍是错了。船到丰都的时候正是傍晚,近处是一座整洁古朴、很有人情味的山城,但并没有什么特殊的地方,可是往东北方的远处望去,一条龙脊般的山路向上蜿蜒,直达山顶,那是一片掩映于绿树中的古建筑群,不知是梵宫还是仙殿,在夕阳的辉煌照射下光华璀璨;如果在山腰横上一带白云,那分明就是蓬莱方壶了。真想不到,“鬼城”竟是这样的!

这意外还是由于自己的无知。回家后翻书才知道,平都山自古就是仙人栖隐的洞天福地,阴、王二仙的遗迹更是此山的“地标”。在唐代,这里建造了最早的道观仙都观,据段文昌记,“山光耀于耳目,烟霞拂于襟袖”,正是紫府玄圃的仙境。自南宋有了丰都即酆都的传说之后,最晚到明初,平都山已经出现供奉阎罗、灵官、土地的丛祠。自此道观、佛宇、神祠错落其间,至《咫闻录》所记道光时“山上寺宇计七十余处”,大约算是平都山的鼎盛期了。但这些寺宇中鬼的地盘有多大,却不甚清楚。而如今的平都殿宇已是劫余之物,又恐怕不足以据证以往。好在一九三五年重庆乡村建设学院教授卫惠林先生到酆都考察后写了篇《酆都宗教习俗调查》,应该大致保存了旧社会时平都山的实况。我把文章中与鬼相关的景点标出来,或可看出鬼气在鬼城中的比重。

平都山为丰都宗教圣地,举国迷信之阎罗天子殿即在山顶,多数庙宇集中于此山。从县城东北隅过通仙桥北行,为上山进香大路。西有接引殿、北岳殿、文昌宫,东有东岳殿、火神庙、雷祖庙,左右并列着。由东岳殿与接引殿之间向北拾级而上,至一转折处有土地殿与门神殿,皆为较大之神龛。再上数十步为阴阳界,门侧为界官殿。其东北为眼光殿与圆觉殿。从阴阳界上行即为三清殿。三清殿右侧上去十余步,即为送子观音殿。再上数十步为千手观音殿,再上为报恩殿,再上数十步为三官殿,再上行通过山门即为大雄殿,殿前有桥称为奈河桥,桥下一石池即血河池。奈河桥东首为地藏殿,西首为血河将军殿,有一神龛。由大雄殿右侧再上行数十步为星主殿。星主殿右侧,有称为三十三天之石级。在石级尽处,左为王母殿,右为玉皇殿,再沿石级上行为百子殿,由百子殿后石级北上为天子殿。天子殿后门称为鬼门关。由鬼门关稍向西南下行为望乡台。由此下行为进香小路。丰都山后麓有二庙:一为竺国寺,一为老关庙。

三十余处景点中与鬼挨得上的不过十二处,正殿仅天子殿一处,界官、地藏、血河将军则是傍人门户的偏殿或神龛,剩下的望乡台几处,大约都是因势借景、点缀而成的吧。而且作为幽冥教主的地藏菩萨,竟至于让籍籍无名的血河将军与他分庭抗礼,冥界入口的鬼门关竟开到了阴天子的殿后,又出来个阴阳界把道教的最高神“三清”圈了进去,要想礼拜如来须先过奈河桥,全然不理睬灵界的起码规矩,也可以看出这“鬼府”的布置绝非先期经营,只不过是在原有的建筑中见缝插针,或者是在人家金字招牌下挤个地摊罢了。

而卫先生的这一大段记载实在让我喜欢,特别是最后他说道:

这样漫无系统的错综杂陈的平都山诸庙宇,置身其间,正像走进一间中国杂货店,弄得莫名其妙。然而中国的民间宗教,正是这样纷然混杂着。

说到中国民间宗教的纷然混杂,不由让我想到天水的仙人崖,在那里,释、道之争完全消融于民间信仰的博大胸怀中,杂货店般的一大排石窟,让人感受到一方面是无神不信的多神信仰,一方面是神为我用的非神信仰。但那信仰的主旨是一点儿也不含糊的,佛也好,道也好,对民间的取向只能迁就,否则就站不住脚。仙人崖群神汇集的洞窟已经很让人惊叹,可是与平都山相比,似乎就有些逊色。因为平都山本来是道家的洞天,千百年来,民间信仰日积月累地渗透进去,竟至于搀和得佛寺道观都像是神祠从祀了。推动并成就平都山“杂货店”的民众心理和动机其实是很值得探究的。而且鬼城之名虽然远播宇内,平都山的鬼气却并不那么浓烈,本地的百姓除了要负担一笔杂税之外,日常生活绝对不会如外人想象的那样人不人鬼不鬼的。这也是很有意思的一件事。

总之,在卫教授笔下的平都山,实在是中国民间信仰的一个稀有的大标本,其文化价值和观赏价值都大大超过了内容仅占其中一小部分的“鬼城”。只是时间已经过了七十多年,连大江都不“依旧”了,众神的屋宇虽然未被雨打风吹去,总也或有变迁,也许就真的化为鬼窟了吧。不过那年在甲板上遥遥的一望,感觉还是很美好的。

二〇〇八年九月

————————————————————

[1] 此处的引文采用近年的一个标点本,有些难懂。我觉得如果这样断句更易懂一些:“搪蒙山石副太山,搪夜山石寒河源,西津水置东海,风刀、电风、积夜河。”这里有些可能是误字,但意思大致可以明了,即让罪魂担蒙山之石运到泰山顶上,担夜山石来填塞河源,担西津之水倾于东海,也就是让罪魂做些无用之功以受折磨皮肉之苦,收改造思想之效罢。至于风刀,也许是指风刀左右二官,电风则更可能是雷电殛击,积夜河,已经见于《四极明科经》,所谓“担蒙山之土,填积夜之河”者即是。

在线阅读 网:http://www.Yuedu88.com/