野调荒腔说冥簿(中)

还是从孙行者说起,这个猴头抹了生死簿,再加上吃了王母娘娘的蟠桃、太上老君的仙丹,真是“与天地齐寿,日月同庚”。但他万万想不到,原来这长生不死也有弊病,而且那苦头很快就尝到了。玉皇大帝请来了西天佛祖,把这猴子压在五行山下,只露出个猴头,饥时与他红烧铁丸子吃,渴时与他铜汁饮,平时不要说风刀霜剑、严冰烈日,就是那往七窍中乱钻的虫子就够老孙一受了。这时他并没有“五百年后又是一条好汉”的希望,那么他的“死不了”就成了“求死不得”,成了永无届期的酷刑。于是,不管他此时作何想,是“不自由,毋宁死”,还是“好死不如赖活着”,全然无用,而生命内涵的另一个坐标就显现出来了:生命不只有长短,还有质量问题,也就是所谓“幸福指数”。谁都看得出来,五行山下老孙的“幸福指数”已经低成负值了。

生命的这一重要内容当然也要在冥簿中有所体现。阎罗殿中的官员似乎很有前瞻意识,所以他们为主流社会所定的“幸福指标”至今尚未过时,那就是饮食男女和升官发财。于是而有了食料、功名一类的冥簿。

一

在鬼故事中,除了生死簿之外,谈论较多的冥簿就是“食料簿”了。食料簿是冥司记录一个人一生所能享用的食物品类和数量的档案。一个人注定只能享用一定数量和品类的食料,享用完毕,再要吃,没有了,或者摆在面前也吃不进去了,这时要想不见阎王也不行了。

创造这个“食料簿”的动机当然也是宿命。唐人钟辂《前定录》中记冥府有专门掌管人间食料的冥吏,而每人的食料冥府又有专门的簿籍。三品官以上者,每天都由冥府拨支,五品以上有权位者按旬拨支,六品至九品按季支,无禄位的平民百姓则按年支。这种支取规定也很合情理,达官贵人一动杯箸就是中人之产,又何止于穷苦百姓一年的嚼谷!但这还有另一层意思,即是达官贵人每天的食料都是命定,不管是任恺的一食万钱,还是王济的方丈纷错,那都是安排定的;至于草民,给你拨上一年的糠菜,忙时吃干,闲时喝稀,你自己去搭配,老天爷才没那闲工夫编排你每顿的食谱呢——当然这也可以说得好听一些,叫“大集体,小自由”。

按照人世的常识,这自然是很合情理的,然而这也只是《前定录》的一家之说。既然“一饮一啄,系之于分”,佛家众生平等,连麻雀、老鼠这样的小东西都不能例外,草民的一糠一菜恐怕也是不能自主的吧。所以一般的看法是贵贱不分,上自帝王,下至乞丐,一生中食料都是命中预先安排笃定。但此说也照例要有时间、空间二派:

按时间派之说,天下所有人的一食一饮,时间地点,都由天定,多吃或少吃都是不可能的。每天每顿吃什么,食料簿中都已注明,注定让你吃,你想少吃一口都不行,同理,注定你无此口福,就是摆在面前也到不了嘴。唐《逸史》有个故事:万年县捕贼官李某,在公所设宴招待好友吃生鱼片。有一客偶至,迟留不去,明明是要来蹭饭了,偏又气色甚傲,略无奉承之意。李头儿看着有气,便问他有什么本事。此人答道:“某善知人食料。”李头儿问:“那你看今天这餐鱼片,在座的有人吃不上吗?”意思是明告没有你的份。不料客人微笑道:“在座的只有足下不得吃。”李头儿冒了火:“岂有此理!是我做东,哪有不得吃之理?”正说着,只见一人催马而来,说京兆尹大人急召。李头儿不敢不去,便让大家先吃,又告诉厨房务必给自己留下两盘。过了很久,李头儿才回来,诸人都已经吃完了,桌子上摆着给他留的那两盘鱼。捕头脱衫就座,拿起筷子,嘴里对术士骂骂咧咧,道:“我现在不就吃上了吗,你还有什么屁可放!”话刚说完,官亭子上一块数尺见方的泥巴落了下来,把鱼盘砸得粉碎,里面的鱼脍与泥土混杂一摊了。此时李头儿就是赌气硬着头皮吃下去,也只能算是吃垃圾。

同理,命中所有,就是想不吃都不行。《子不语》卷十记一故事,虽然有些拿穷酸开心,却可做此派的代表:长江北岸的六合县有位张秀才,每年到南京赶考,都住在报恩寺中。寺主悟西和尚死后,张秀才也以屡次铩羽而心灰,连续数科不至。这一年,悟西之徒过江来访,说梦见其师,让他催张相公应试,说此科定然得中。张秀才大喜,便兴冲冲渡江赴试。可是一发榜,秀才依旧“康了”。张秀才一肚子晦气,大骂老僧死而无良。当夜秀才即梦悟西来道:“今年科场粥饭,冥司派老僧给散。一名不到,老僧无处开销。相公命中尚应吃三场十一碗粥饭,故令愚徒相请也。”

既然要吃什么都是命中注定,那么某人某物之被吃也不会例外,也就是说,只要命定要做人家的充腹之物,就别想侥幸漏网。唐代以来不少故事都说到被宰食的牛羊到阎王那里告状,结果一查冥簿,它们竟是命中注定,活该被某大人食用的。所以这些冤魂最后反成了刁鬼。牛羊如此,百姓们何又不然?牛羊百姓们明白了这些,阴阳二界的和谐美满必能保证,狱空刑措的太平日子也就不远了。

而按空间派之说,只管人一生的食料,那总数是一定的,至于吃的时间地点,朝三暮四还是朝四暮三,就不管得那么死,也就是说,不管何时,只要你把食料吃完,那就请到阎王爷那里报到。五代王仁裕的《玉堂闲话》中,冥府不但专有存放“人间食料簿”的档案库,而且还有活生生的“食料库”,某人此生该吃的粮食全都堆在冥间的空地上,上面插着写有此人名姓的牌子。当然,此人要吃的鸡鸭牛羊也都在那里养着,而且标明物主。(至于这头牛或羊是几个人同吃,那将如何?还有王三姐吃了十七年半的野菜难道也专门有几顷地栽着?且不去管它。)《聊斋志异》中有“禄数”一则,说某显贵多为不道。一方士能知人禄数,算他此生只能再食米二十石、面四十石。此公盘算着一人所食米面每年不过二石,则自己至少尚有二十年寿命,于是越发肆无忌惮了。不料他突然得了消渴病,一日十余餐,不到一年就把命中剩下的那些米面吃完,也就蹬腿儿了。令人不解的是,他既知米面有限,“何不食肉糜”?

如果说时间一派可为佛门说法,则空间一派便多为道德家所利用,于是而认为阴司设此簿,目的是让人“惜福”——此生既然有了固定数目的食料,那么越是珍惜食料,就能活得越长久。反之,若是暴殄天物,也就食早尽,人早亡。李昌龄《乐善录》记太学中有二士人,同年月日时生,八字相同,似应命运也一致,食料也同样多少。二人得官后,其中一人早死,便托梦给另一位道:“我生于富贵,享用过当,故死;公生于寒微,未得享用,故活。”结论是:“人之享用不可过分。”这话听着是极好的,但“过分”二字又极是灵活,人各有“分”,还是给大人老爷们的侈靡留下了很大的余地。

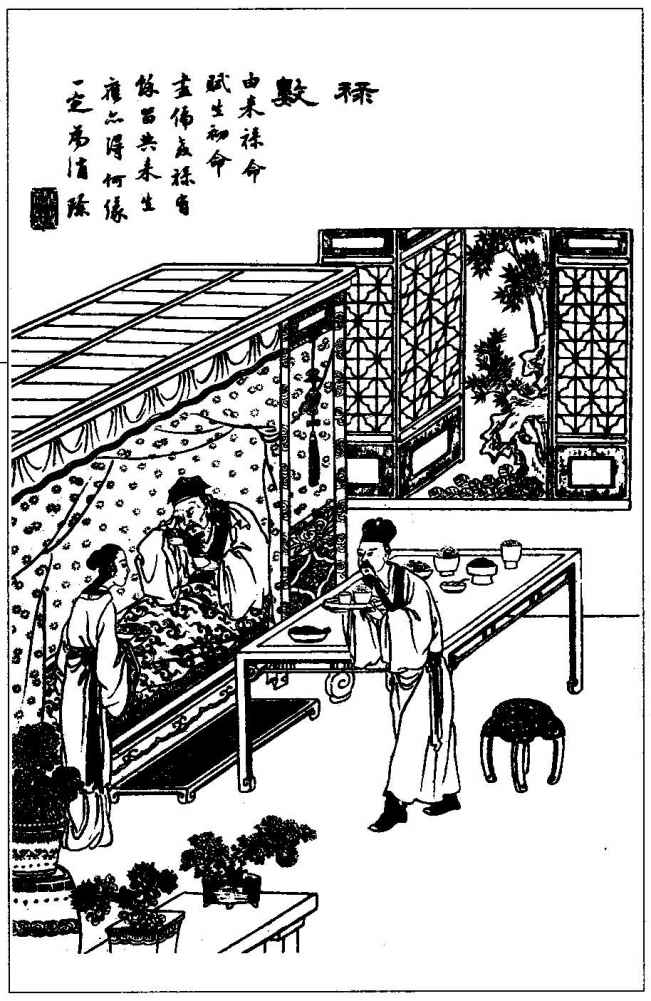

《聊斋志异·禄数》中的插图,此公每顿要吃几锅,图中的饭碗太秀气了。

二

食料簿与生死簿形成两个尺度,一个是以寿命的时间为限,一个是以食物的数量为限,一个人究竟按哪个标准结束一生?但由李昌龄的故事可以看出,如果把对饮食的放纵与节制看作控制生命的阀门,这两个簿子之间也还是能互相通融的。可是这似乎只适用于贵人,穷人就那点儿食料,“惜”一些就成饿莩,果了腹又要短命。苏东坡在《东坡志林》中有一段笑谈:颜回箪食瓢饮,尚且不免于夭折,如果更吃得两箪食二瓢饮,岂不连二十岁也活不到了?

然而贵人却偏偏不肯“惜福”,一桌酒席就是上千上万,吃不了倒掉,毫无吝色,你告诉他倒掉的那些虽然是公款开销,却在他的食料簿内,他肯信吗?他不信老百姓也不信,明明是我们的血汗,凭什么算他命中的福分?直到得了脂肪肝,肥肉威胁心脏,造孽有了报应,也许他才会想到“惜福”,正如赃官入了囹圄才想到“父老乡亲”一样。到了这时,天命已定,再调节食料往往也不大中用。

戴孚《宣室志》云:唐相国李德裕被贬岭南,行前问一僧自己能否北还。和尚说没问题:“相国平生当食万羊,今方食九千五百。所以当北还者,是因为尚有五百只羊要等相国回来吃呢。”谁知话刚说完,振武节度使的差官到了,呈上一信,并赠五百羊(这差官出发时肯定还没收到李德裕下台的消息)。李德裕大惊,对和尚道:“我不吃它,这样就可以躲过去吧?”和尚道:“羊送到此处,已为相国所有,吃不吃都已经落在您的名下了。”于是李德裕先贬潮州,再贬崖州,竟死于海南荒裔。与此相类的有薛福成《庸庵笔记》一条,说某人平生好吃鸭子,每饭必杀。一天他梦中来至一处,见数大池中满浮肥鸭,看守者言:“这些都将是你口中之物。”此人醒后自喜,越发宰杀无度。但后来他再梦到彼处,见池中之鸭已剩无多,醒后赶忙严令家人不许再杀鸭了。偏巧不久他得病卧床,亲友来探视,每人送来的礼物竟全是熟鸭。他数了数,正与梦中所见相符,又惊又怕,一下子就呜呼哀哉了。平生嗜欲,突然禁食,那惯性却是收不住的。看来空间一派最后还要归顺于时间一派,大数难逃。

靠节食能减肥,救命却难说。但如果反过来,不想活了,暴食暴饮,即使不取胀死的速成,减寿的成功率仍是很大的。但有这样的二百五吗?当然有,而且未必是全是二百五。大贤如战国四公子的信陵君,曾率五国之师大破秦军,最后的结果是功高震主,谗毁进而废黜至,从此便“与宾客为长夜饮,饮醇酒,多近妇女”,只用四年就病酒而卒了。死后十八年而魏国亡、大梁屠,那是魏公子宁肯早死也不愿意看到的后果。或以为这里没谈食料簿,那就再说一事,虽然只是故事,却也有名有姓。

事见于《子不语》,时在康熙年间。石埭县令汪以炘有个好朋友林某,林某早死,做了石埭土地神,二人阴阳虽隔,每夜却在梦中来往,如平生欢。一夜,林土地爷对汪太爷说道:“君家有难,不敢不告:您家老太太命中该遭雷劈。”汪太爷大惊,号泣求救。土地道:“此是前生恶劫,我官卑职小,如何能救?”汪泣请不已,林某方说:“只有一法可救,你速尽孝养之道,凡太夫人平日一饮一馔、一帐一衣,务使十倍其数,浪费而暴殄之,庶几禄尽则亡,可以善终,那时雷公再来,他也没辙了。”汪太爷如言而行,果然提前把老娘送上了路。又过三年,暴雨之中雷公驾临,电光绕棺,满屋都是硫磺气,可是找不到目标,那雷就劈不下来。雷公无法交差,只好破屋而出,把土地庙的神像打成一摊烂泥。

尽孝本是美德,但孝养得过分,暴殄天物以求孝名,那就成了催死,显然不可取,除非死晚了要遭雷殛。但由此也想到,自取死道以逃避天惩,也不妨作为妙策供国蠹民贼们收入锦囊。武安侯田蚡死后不久,他和淮南王勾结的事就暴露了,汉武帝恨恨道:“亏他早死,否则就要灭他的族了!”大约那时就有人一死就免于追究的法律吧。所以有些贪官预感到事情不妙,提前“因公殉职”,那就不但保住了赃款和家人的幸福生活,自己还有一个像模像样的追悼会。老百姓说:“不是不报,时候未到。”可是如果不等时候到就开溜,你还能报个屁?所以明智的贪官最好“择日而死”,只要注意别死在宾馆小姐的床上就好,一般来说那是不能叫殉职的,虽然他的“职业”本来就是这档子事。

三

与食料簿相近的是利禄之簿,只是前者局限于饮食,而后者囊括所有的收入,不光是薪水、禄米,官匪之赃盗所得也在其内,只要不被抓住吐出来。这簿说是每人都有一本,其实与穷人没什么关系,向穷人问“利禄”就好比找叫花子要名片,那是拿人开心。但冥府硬要搞平等,有钱没钱都要在银行开个户头,那也没办法,只不过穷人存折上仅有必须省着用的饭票而已。

禄有两种,也可以说是三种:对于官宦是“官禄”,朝廷给的那些禄米俸银,对于普通人则是“利禄”;如果连“利禄”也没有,那就只有“食禄”,吃饭的粮票了。但在冥簿中的官禄可没有像工资单那么清清白白,所有的灰色收入,包括行贿、送礼、搜刮等一切非法所得,只要是“命中该有”,俱在其内。在阳世法律上看作不合法的,只要阴间禄簿中备了案,“命中注定”,那就不但合理而且合法,再“而且”一下,就是神圣不可侵犯,因为“命”是没人能惹的老天爷安排的。我在《阴山八景》中“破钱山”一节中曾经谈到卢怀慎和张说的故事,冥间都专为张说开铸币厂了,你能说这些灰色收入不合法吗?所以看到人家横征豪敛,金山银山往家里搬,老百姓最好不要吱声儿,更不要拿阳世的法律来说事儿,要记住:那是人家的“命”!——这就是“利禄簿”告诉我们的真理。

当然,不光是现在,就是古代,巨贪也是极少数,因为老百姓的血汗是有数的。“千里做官,为的吃穿”,当官是读书人的饭碗,所以解褐的早晚、官职的大小、在任的久暂,最后都可以归结到一个“禄”字;反过来说也是一样:利禄之簿也就是仕宦前程之簿。

利禄之簿,小说中并无确定的名目,有的与寿命编在一起,就称作“禄寿籍”。洪迈《夷坚志补》卷十“田亩定限”条,说温州瑞安县木匠王俊,年十七八时,梦入官府,见冥吏抱案牍而过。王俊问之,答曰:“吾所部内生人禄寿籍也。”而瑞安县正好在其所部之中。于是王俊拜祈再四,愿知自己一生所享。冥吏翻检之后,让他看,上写道:“田不过六十亩,寿不过八十岁。”

依照此簿,禄与寿是相关联的,这也正是一般人都有的常识:人死了,工资或养老金自然就要随着停发。可是很少人来个“逆向思维”:如果硬着头皮不领命中该有的工资,那是不是就可以拖延着不死呢?于是有的聪明人预知自己平生食料有限,就用抵制俸禄来延长生命了。《夷坚支志·丁集》卷一有个故事:郭大任接到任命,派他去做杭州于潜县的知县。他还未赴任,便做了一梦,有人给他钱数百、米数升,说:“老兄平生禄料就是这些。”郭大任醒后闷闷不乐,既然所享若是之薄,就等于是一上任就殉职了,还有什么前程?于是便死也不肯赴任。他不领这份俸禄,当然也就死不了,这样竟混过多年。但后来朝廷查到此事,又任命他做严州建德县令。他本是个穷书生,此时家中用度吃紧,就求他上任以解穷乏,当然不是只为了每月的“钱数百、米数升”。郭大任只好接受,上任之后领了第一个“钱数百、米数升”,可是就在支第二个月俸禄的前一天,他就呜呼了。

如此看来,只要郭大任不领那“钱数百、米数升”,就可以永远活下去了。那真是太便宜死他了!但老天爷没有那么好愚弄。因为到了家里穷得揭不开锅的时候,你就是不领官禄也要照样饿死,所以最后他还是非上任不可。说了半天,最后还是逃不过一个“命”。

而且还有一说,如果尸位素餐,人的禄命也会被阴司扣减,像郭大任那样在家泡着不上任,弄不好哪天就连那“钱数百、米数升”的俸禄也蒸发了。这也是有故事为证的。梁恭辰《北东园笔录续编》卷五有“庸师折禄”一条,就是把寿与禄分开记录的:浙江鄞县一个读书人,文章(当然只是八股之类了)写得不错,却总是困于考场。一日他梦至冥司,遇一吏,正是自己的亡友,便打听起自己的功名寿数。冥吏为他查了冥籍,说:“君寿未尽而禄已尽,不久将堕鬼录,更何望于功名!”此人说:“平生以教书糊口,并无过分暴殄,禄何以先尽?”冥吏叹息道:“你受人束脩而教课时马马虎虎。依冥法,无功窃食,即属虚縻,销除其应得之禄,以补偿所冒领。有官禄者减官禄,无官禄者减食禄。”此书生果然不久就得了噎食,吃不下东西,此时就是寿命不尽,也不得不死了。

但这些也就是拿没有官禄的小百姓说事儿,像秦桧一级的大奸大恶,也未见阴司敢动他一分一毫,照旧钟鸣鼎食,寿终正寢。但话又说回来,也许秦桧还是上天派下来执行特殊任务的呢。所以谁也别想从永远正确的老天爷那里找毛病。特别是“有官禄者减官禄,无官禄者减食禄”这个“天条”,正如人间一样,官职是人的第二条生命,官越高则拥有的“生命”越多,同样是犯罪,高官降职,低官免职,没有官职的老百姓就只好废了吃饭的家伙了——这“家伙”是脑袋还是饭碗,其结局总是一样,只不过有顿、渐之别而已。所以闲事别管,我们只须从这故事中领会,寿、禄二者总是互相串通,寿尽禄自尽,禄尽了也活不成,老百姓要好好捧着自己那个饭碗。

另外,正如有食料簿又有“食料库”一样,冥间又有“禄钱库”与禄簿相对应。南宋郭彖《睽车志》有一故事,衢州江山县毛太爷,梦入冥府,为冥吏引至一处,两庑皆大屋,满满的都是钱,却各以每人的官职为标识,原来这就是人世诸官的俸禄。这些还是数量有限的,像和珅那级别的人物,他的禄钱库恐怕是要特造了,冥间就是专给他开一百座冶炉昼夜不停地鼓铸,也未必能供上他阳世聚敛的速度。

说到冥间的禄钱库,顺便讲个笑话,算是我辈穷酸的自我解嘲也可。冯梦龙《古今谭概》中有一条“三百瓮盐齑”,引自《苏黄滑稽帖》,据说是苏东坡所讲。道是王状元未中第时,因醉跌入汴河,却为水神救出,且道:“公有三百千料钱,若死于此,何处消破?”明年遂登进士。又有一久不中第者,亦效之,佯醉落河。河神亦扶出。此人大喜,急问道:“我名下的料钱有多少?”水神道:“料钱我不知道。只知道足下有三百瓮醃咸菜,如若死了,便无处消破耳!”

四

冥司又有簿籍专记人生功名科第,名目也是不确定,在《夷坚甲志》卷一八“杨公全梦父”一条中叫作“文籍”,而在袁枚《子不语》卷十一“秀民册”一条中则称“科甲册”,其下除了“鼎甲”“进士孝廉”“明经秀才”这些人间科第名目之外,另有“秀民”一册,算是特创。所谓“秀民”,即有文无禄者,学问大,文章写得好,但科名却没有份,当然也就没有官禄了。虽然阎王爷说:“人间以鼎甲为第一,天上以秀民为第一。”但天上这个第一却抵不上人间一个窝头实在,所以秀民册上位居第一的那位老童生,醒后颇为怏怏,毫无占了鳌头的欣喜。

由于科名取决于冥府,所以在唐朝时,每至揭榜前夕,冥府就要派冥吏向考试主司送进士名单。这之间的阴阳交接很有些玄妙,冥吏捧着公文到了试院,考官当然是看不见冥吏也看不见公文的,但不知怎么,考官们就心里一动,不打折扣地领会了冥冥中的意旨,不管那些卷子是怎么看的,此时填名的依据却是天意。唐人李复言《续玄怪录》讲了一个唐德宗时的故事:李俊连举进士不中,这年托老朋友国子祭酒包佶,总算和主考打通了关节。在榜发之前一日,有司要把中试的名单上报宰相。这天刚过五更,李俊就到包佶家探听消息,此时里门未开,他就在门外等候。旁边有个卖糕的,又有一个小吏,像是外郡来京送公文的,在一旁眼盯着热糕咽口水。李俊觉得可怜,就请他吃了个够。这小吏很是感激,便道:“说实话,我是冥间的官吏,派来送进士名册的。你不是在等这消息吗?送堂之榜在此,你拿去看吧。”那结果让李俊一惊,榜上根本就没有他的名字,原来别人的关系更硬,把他顶了。但关系再硬,也没有冥吏得一先手,李俊再花了些钱,竟让这冥吏把榜上的人名改成了李俊。当然,冥间的名册是虚的,主司写下的名册还是要人去改,但既然冥间的名册已经改过,那么主司的关节一走就通,阳世的名册想不改都不成了。

但这样一来,命中本该在十年后才及第的李俊竟提前成了进士,这不是与“命定”之说相背吗?不然,所谓“命定”就是“冥定”,冥冥之中的那只手是决定一切的。现在不是有句话,叫“六月考学生,七月考家长”吗,那就要看这家长能不能把关节通到“冥冥之中”。

不仅是进士科第,即便是举人、秀才,甚至府州平时考童生的名次,也都是天命注定、著于冥籍的。这方面的故事太多,光《聊斋志异》中就很有一些,讲起来让人扫兴,让落第英雄们难免一叹:早知如此,何必当初呢!但这些故事其实也多是落第英雄所编,相较之下,还是聊以自慰的成分多一些。

最后捎带提一下冥间的另一个机关,就是专管人间纱帽的“纱帽室”。明人陆粲《庚巳编》卷二有“戚编修”一条,记的是戚澜年少时入冥所见。这戚澜病死入冥,却原来是冥府颟顸,抓错了人,于是放回,途中遇雨,便到路旁一佛寺稍避。(冥间有雨和寺庙的记载极少见,所以此处特意留下一笔。)步入一室,满地都是纱帽楦,戚澜用手扳取,却拿不动。这时旁边有人说:“这些和你无关,你的在这儿呢。”指着一架让他看,他用手一扳,果然轻轻取下,内有“七品”二字。这戚澜后来果然只做到了翰林编修就死了,正是七品之职。《庚巳编》的另一卷中还说,戚后来成了鄱阳湖的水神,不知那又是几品官,即便是“聪明正直为神”,估计也不会有多大吧。死后成神的人物生前才不过是个芝麻官,有人见到猪头狗头上戴着珊瑚顶、孔雀翎,便怨气不平,应是大可不必了吧。

拙文至此本应结束,但这结尾未免枯燥乏味。恰好那天和几个朋友说起冥簿与“阳簿”哪个更为“胜出”,一个朋友便说:“你说冥间簿籍‘一如人间’,甚至比阳世还要繁琐严密;我看未必。我讲一个亲眼所见的‘阳簿’,你写的冥簿中就未必有。”他讲了之后,我试着把它归入“生死簿”,不妥当,归入“食料簿”,也不合适。现复述于文末,请读者诸公帮忙归一下类。这虽然有些不伦,但也正是“野调荒腔”之体——

鄙人就学的某系,五十年来,做官的发财的自然也有,但估计还入不了现在时兴的大学富豪排行榜。但敝系也自有足以千古的事迹,虽然谈不上惊天地,但有时也真能泣鬼神的。古人云:“宁为鸡口,不为牛后。”今人云:“不怕吹破天,我有一招鲜。”事情虽小,也未必入不得“无双谱”的。只是可惜,现在虽然诸高校大写校史,执笔者却是不知为何人而讳,不肯把这些事录入他们的“正史”。

那正是阶级斗争为纲的时候,而我们那个系就总能造出事实来论证这条“纲”。就地取材,材料就是不用花钱买的学生,每年总能弄出一两个“反动”的,而且主题随时变化,紧跟形势屁股。比如1963-1964年度正值“反修”,那年入选的同学便以爱长跑、学俄语为特色,这两样足够让他叛逃到中苏边界了;1964-1965年度的主题是“阶级斗争的复杂性”,于是那年毕业班的团支部书记就应声堕落,而另一个手脚不大干净的则被我们无产阶级拯救为系级政治明星。到了1965年下半年,我们进入“准毕业班”流程,主题虽然尚未明了,但整人和被整者便都暗暗紧张起来。这时有个同学出人意料地入了党。所谓出人意料,一是班里的团支部书记和班长均未入选,此人显然是“躐等”了;二是此位酷似沈曼云所画《封神榜》中的土行孙,平时嬉皮笑脸,很乐于把自己当作小丑来作践,以博同学们的一笑,真让人琢磨不透,上面究竟看上他什么了。此时一回想,大家便想起他常常背着人在一个小本子上记着什么,见到人来便匆匆收起。这一天他又在宿舍中装“二百五”供人耍笑,大约是想趁机再搜集一些情报吧。大家就坡下驴,打闹中就把他身上的小本子搜了出来。打开一看,真的是令人骇然,这倒不是因为里面密密麻麻记着某人某地说了些什么,而是把一位同学(后来知道,此人已经内定为重点培养对象,准备作为下一届反动学生的)每天早晨吃几个馒头这样的事一天不落地记录下来,如果哪天少吃了半块馒头,下面就注明那一天在越南战场上击落了几架美国飞机,这显然是他物伤其类、兔死狐悲了。麻烦在于,那时的报纸几乎天天有打落飞机的新闻,所以只要此人少吃几口馒头,就必然能和美帝国主义挂上钩。这种记录实在可怕,怪话可以不说,牢骚可以不发,但每顿饭都要考虑不要与国内外反动势力“牵连”上,那就太难了。

在此之前我就一日三餐,无论早中晚,全是三个馒头(1965年经济好转,敝校食堂不限定量),绝无例外。有同学说我是“自全之计”,那是善意的玩笑;但后来听说“内部”有人曾怀疑我故意与组织“周旋”,那可是天大的冤枉了。

二〇〇八年十一月

在线读书:http://www.yueDu88.coM/