野调荒腔说冥簿(下)

一

冥府的生死簿,准备了多少年,最后不过是为了一个“你也来了”,有些幸灾乐祸似的,把生人的灵魂收走。然后关押、施刑、判罪,于是冥府的主宰者便从中得到大快乐,好像农夫的耕作得到了收获,以往制造冥簿的辛勤也终于有了回报。

西方的死神手持一把大镰刀,中国冥府的收获也要从勾摄生人之魂开始。从所见到的鬼故事中,勾魂的冥差一般都是很威风的,问一下姓名算是客气,随即便把铁链子套了上去,大多是问也不问,闯入门去,套上就牵走。这大约是受阳世差役拿人风格的影响,而一向讲求公事公办的冥府似乎不应如此草率的。因为就是阎罗王勾人,也理应有个“手续”的,正如人间逮捕嫌犯一样,虽然宣读权利的洋人虚套可免,但签发一个逮捕令总是不宜省略的吧。于是冥府拘魂,成批的要有勾魂簿,单个的也要持勾魂票。

当然,勾魂而有手续,那倒不完全是因这冥府法治的严密,而是阎王判官怕小鬼们没了规矩,一切营私舞弊的利权下落到董超、薛霸手里。

这种勾魂的凭证,名目并不确定,但说它与人间的逮捕证性质相同,则是大略不差。其历史可以追溯到汉代,但那时民间称为“死人录”。晋人干宝《搜神记》记一汉时人周式的故事:周式乘船往东海郡,路逢一吏,手持一卷书册,走累了,请求搭船。周式痛快地答应了。船走了十多里,此吏对周式说:“我在此处暂有所过,留书册于君船中,慎勿发之。”这一句“慎勿发之”便是“此地无银三百两”的暗示,周式要是不“发之”才是呆鸟。于是周式偷偷翻开书册,原来“皆诸死人录”,而其中就有周式之名。

或简称作“死录”,见于晋人戴祚《甄异录》:华逸死后七年现形归家,对兄长说起自己的大儿子,道:“阿禺已名配死录,所余日子有限了。”

而用白话也可直称为“死人之籍”。唐人李玫《纂异记》云:“太山召人魂,将死人之籍付诸岳,俾其捕送。”

如称作“天符”,那就庄重得好像是那么回事似的了。《夷坚丙志》卷三“李弼违”条:李弼违道:“天符在此,可一阅。”从袖中取出文书让人看,其上皆人姓名。弼违指道:“此卷中人皆将死。”这天符未必就是从玉皇大帝那里发出,只是阎王的公文为了气势壮一些,加上个“按照玉皇大帝的指示精神”之类的词语罢了。

以上全是成本的名册,或如《搜神记》所说,冥吏要带着整本的册子去成批地勾魂,这在人间除非兴起大狱,是极少见的,但倘若成批地拉起壮丁,如老杜《石壕吏》所云,则也非簿册不可。反正是捉人,不管所捉为的是什么,捉法却没有大区别的。

如非簿册,则为帖子,每人一帖,就全与人间官府拘捕犯人的文书相同了。唐佚名《异闻录》中有个故事与周式乘船相类,只是那冥吏的簿册换为包袱,偷看的人打开包袱,“每袱有五百贴子,似纸,非篆隶,并不可识。”这“贴子”即帖子,已经与“勾魂票”相近,只是改成用密码书写,虽无泄露之虞,可是怎么向被捉者出示呢?此帖在元曲中就叫作“勾魂帖”,至于“勾魂票”,则多见于明清小说戏曲和民歌。这“票”大约是法律用语,现在说的“传票”似即与此有关。

与此相关的还有一种“勾魂牌”,那可真是无常鬼手中的道具了,其形如短柄小铲,木制,上写着“捉拿”之类字样,大约完全是县衙门差役的照搬吧。但在小说中持牌勾魂的也有。《夷坚甲志》卷九“张琦使臣梦”中的冥吏捉人就手持一朱书黑漆牌,所谓“朱书”,就是把要捉拿的生魂之名姓写到上面,而黑漆牌子则是官府所制,上面肯定刻有什么难于仿冒的印信图案之类,看起来很有权威性的。舞台上常有“金牌调,银牌宣”一类的唱词儿,看来这“牌”要比纸帖严肃庄重,即是被捉,也只有大人物才配用的。

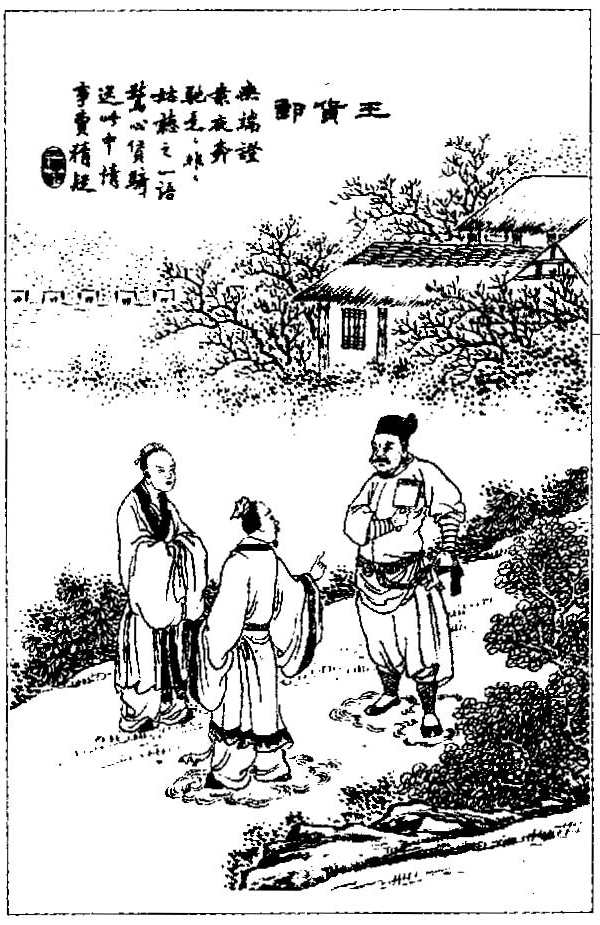

冥差手中拿的就是勾魂牌,正和官府里的家伙一样。

——《聊斋志异·王货郎》

既然勾魂牌票类同于今天的逮捕证,那么可以推想,如果阴差不带着此证,被拘者就有权拒捕。宋无名氏《鬼董》卷四记一故事,颇可玩味:

陈生病沈困,见壁隙中有自外入者,猴而人衣,曰:“幽府逮汝。”陈生曰:“符安在?”猴曰:“安用符,无符岂不可追汝乎?”陈骂曰:“幽明一理,果追我,安得无验?他鬼假托求食耳。且阴府何至乏人而使猴?”猴呼土地神与灶神:“某案急速,故不暇符。今此人不吾信,尔二人偕送至阙可乎?”二神曰:“诺。”……

只要穿上那身“公人”的制服,不要说“沐猴而冠”,颇具人形了,即是“非灵长类”的畜生,也不可怠慢的。这陈生不但要查验公文,还以貌取人,藐视公服的权威,显然是个刁民了。多亏这猴子遇到了通情达理的土地爷和吃里扒外的灶王爷,诺诺连声之后,就齐心合力把陈生送上了黄泉路。没有牌票,阴差可以找土地和灶君做证,并协助逮捕,此是一说。另一说则相反,阴差要拘魂时,先要把勾魂票送到土地庙,请土地备案[1],有的则是先到被拘人家的中霤神那里验票[2],否则就甭想捉人。

我想,即是封建社会也是有乱有治的,如果是治世,总是应该讲一些法律程序,不能是人不是人,穿上身公服就可以随便抓人的。而且按规矩,那勾魂票的文字也理应规范些,所以冥府里写勾魂票的一般要用肚子里有些墨水的人,否则遇上胡搅蛮缠的浑人,就很让执行者头疼。纪晓岚家中就有这么一位浑大爷,是他父亲在外地做官时带的一个厨子,其犯浑的理由倒不是因为背后有当官的主人撑腰,而是他居然也认得字。

此人姓杨名义,这“义”字在繁体字时代的正规写法是“義”,但同时又有作“义”的俗写。这天杨大爷做了一梦,见有二鬼手持朱票来拿他,但票上写的是“杨义”。杨大爷道:“我叫杨義,不叫杨乂,你们找错人了。”二鬼道:“您老好好看看,这‘乂’上还有一点,是简写的‘義’字。我们并没有错。”杨大爷仍是不服,辩道:“我自己的名字岂不清楚!从未见‘義’字如此写,恐怕还是‘乂’字误滴一墨点。”二鬼说不服他,只好掉头回衙门改票(见《阅微草堂笔记》卷五)。

此人虽有些胡搅,但也不能说毫无根据;而公门中人能够这样和嫌犯讲道理的,无论是阴间还是阳世,大约都是极少有的了。但从这事也可以看出:让老百姓识些字倒还可以,识了字还知道和官府讲理,那可就不是好兆头了。

二

曹丕在《与吴质书》中感念建安诸子,云:

昔日游处,行则同舆,止则接席,何尝须臾相失!……何图数年之间,零落略尽,言之伤心。顷撰其遗文,都为一集。观其姓名,已为鬼录,追思昔游,犹在心目,而此诸子化为粪壤,可复道哉!

陶渊明亦有《挽歌》云:

有生必有死,早终非命促。昨暮同为人,今旦在鬼录。

这两篇脍炙人口的诗文中提到的“鬼录”,与前节所说的“死录”不是同一种东西。那是拘拿生人用的勾魂簿,而这个则是已经成了古人的幽魂在冥间的“户口册”。在六道轮回说的阴曹地府中,亡魂是不需有户口的,他们只是到阎罗殿去中转一下,临时户口、暂住证一律不用,就又该上路了。所以“鬼录”应该是中国式的冥簿,因为我们祖先的鬼魂是要在阴间安家落户的。只是这个词极少见于鬼故事,仅在诗文中不时提及,作为“死人”的别名雅号。教小孩子认识字词的《幼学求源》中介绍有关“死”的各种词汇,就说:“将属纩,将易箦,皆言人之将死;作古人,登鬼录,皆言人之已亡。”即是也。元人钟嗣成为已故文人词客立传,题名《录鬼簿》,亦取此义。

古人生子,街道办事处就要登记入册,除了一份存档之外,还要再誊一份上报政府机关。这是见于《礼记·内则》的最早户口册,可能也是世界第一,很值得我们骄傲的——虽然有些重男轻女,忽略了王道时期不能充当兵徭的妇女。

同理,冥界的户口对死人也是很重要的。如果鬼魂没有户口,也就是不为阴司所录,那就只能做野鬼。这后果从好的方面说,也许会免了冥间的捐税和徭役,但从坏的方面说,可能就所失大于所得,冥界公民的待遇是一点儿也得不到了。虽然我至今也不大明白那入了鬼录的优越性究竟是什么,但到了西方的轮回观掺和进来的时候,那不入鬼录的不优越性却是“凸显”了出来,也就是失去了投生转世的资格。这些且不去讨论,反正不管选择中式、西式还是中西结合式的何种冥界制度,野鬼幽魂总是希望为冥司所录,不为所录便精魂不安,要到阳世里出些怪相,也就是要给活人一些不自在。为什么?因为活人应该对他们沦为冥国黑人负责。唐人段成式《酉阳杂俎·续集》卷三记一莽汉,白天胡闹一通,醉乏之后卧于冢间,中宵醒来,却见一间陋室,灯光昏暗中有一容色惨悴的妇人,那自然是个女鬼了。女鬼诉起身世,道:丈夫从军不返,自己染病而亡,别无亲戚,为邻里“殡于此处”,十多年了无人迁葬,“凡死者饥骨未复于土,魂神不为阴司所籍,离散恍惚,如梦如醉。君或留念幽魂,使妾遗骸得归泉壤,精爽有托,斯愿毕矣。”

为什么尸首“未复于土”就不为冥司所录?冥司的理由也许是不把他算作正式死亡,而人间的理由则是人死必须及时埋葬,入土为安。久殡不葬,精魂无托,那种“离散恍惚”的感觉究竟是什么滋味,如果还未列入“黑五类”,只是有些下乡支边、牛棚干校的经验,大约还不足以体会吧。好在唐朝时鬼心尚忠厚,只是默默地挨着,如果到明清时代,他们就非要化为僵尸闹事不可了。

冥司不录的另一个理由,是此人还不到死的时候。唐人莫休符《桂林风土记》记有一事:

阳朔人苏太玄,农夫也。其妻徐氏,生三子而卒。既葬,忽一日还家,但闻语而不见其形,云:“命未合终,冥司未录。”每至,必怜抚其子。

人寿未终,冥司不收,这是对的,可是再想回来,这边却是及时地把她“入土为安”了。不入土不行,入土太快也不对,阴阳两界都犯起官僚主义来,只苦了夹在两界之间不死不活的鬼魂。

如果有人以为野鬼可以在冥界无拘无束,像是天上的散仙似的,那就太天真了。原来城隍爷竟有收容不入鬼录的野鬼幽魂的职责,把他们当作盲流,唯恐夜间生事,要专门幽囚起来的。《夷坚支志·丁集》卷三“阮公明”条有这么一位可怜鬼魂叹道:

吾久堕鬼籍,缘天年未尽,阴司不收,但拘縻于城隍。昼日听出,入夜则闭吴山枯井中。如我等辈,都城甚多。每到黄昏之际,系黄裹肚低头匍匐而走者,皆是也。

南宋时杭州的城隍庙就建在吴山南的金地山上,现在新修的城隍庙则建在吴山山顶,应该与老庙址相距不远的,只是不知那口枯井在何处。[3]黄昏之际是给这些鬼魂“放风”的时候,“系黄裹肚”,那大约是贱鬼的标志,“低头匍匐而走”,则正与阳世的“夹着尾巴做人”同档。

这种本来不该死而死的野鬼,阴司没有他们的户口名额,阳世又回不去。最后的解决办法只能是等到自己阳寿终了的那天,冥府才能给他报户口。如果等待的时间太长,那就只能请阳世的亲友或好心人做水陆道场,也就是走后门或找关系,或可把时间缩短一些。但是《夷坚甲志》卷十九“毛烈阴狱”条又与此说有些矛盾,说野鬼不能沾受那些人世的功德:“我未合死,鬼录所不受,又不可为人,虽得冥福,无用也。”说法虽然各异,但不入鬼录的野鬼没有好日子过,那是一致的。到了元明以后,索性在冥间专设“枉死城”,算是给这些未入鬼录者找到了一个绝对谈不上美妙的去处。

关于枉死城,这里须稍作说明,算是对《阴山八景》的补充,也供有“十全”之癖者再加上“阎王殿”凑成十景;同时也因为,人们一直以为那里只收容含冤而死的鬼魂,这看法其实并不确切。

“枉死城”一词,大约是源于民间,为缙绅先生所不取吧,所以多见于小说戏曲,而最早则见于元曲之中。顾名思义,枉死城应是冥府中专为屈枉而死者设下的一个集中营,所谓“虎头门(即牢狱)里偷生少,枉死城中冤鬼多”者是。但把诸种有关的材料归纳一下,却也不尽然。诸种天年未尽的鬼魂,包括刑杀、战死、屈死、为庸医所误死,乃至因情而夭死者,也都要入枉死城的。且看下面一些例子:

元杂剧《孟良盗骨》中杨令公撞李陵碑而死,其魂即入枉死城;《西游记》第十回中李世民入冥,“过了奈河恶水,血盆苦界,又到枉死城”,见一伙拖腰折臂、有足无头的鬼魅,尽都是六十四处烟尘的草贼,七十二处叛寇的魂灵,这都是死于战场者。《喻世明言》中“沈小霞相会出师表”一回,言沈衮、沈褒熬炼不过,双双死于杖下,书中叹道:“可怜少年公子,都入枉死城中。”这是刑杀,当然也是负冤而死,而丁耀亢《续金瓶梅》中写潘金莲被武松杀死后,魂归枉死城投缳司,这就不能算是太冤了。小说《都是幻》第一回中言无朝河决口,淹死众多百姓,也都落入枉死城。枉死城中最有名的美人自然是杜丽娘了,她更是因情而夭,说不上冤屈。而《右台仙馆笔记》卷七记一鬼阳寿未终,死于庸医,而“阴律,凡寿未尽者,必置之枉死城中”。

此外,枉死城有两个特色不可不说。其一,即其中全是饿鬼。当然不是见了饿鬼就抓入城中,而是入城之鬼全部禁食,连城外有户口之鬼的一年三餐都没有的。伏雌教主《醋葫芦》第二十回中写枉死城中的鬼魂衣食无措,痛苦异常,夏敬渠《野叟曝言》第二十八回中把那些见了豆腐青菜没命地抢的道士,比成“枉死城中的饿鬼”。

特色之二则是:枉死城中的鬼魂难得托生。元杂剧《包待制智赚生金阁》中有道:“一点冤魂终不散,日夜飘飘枉死城。只等报得冤来消得恨,才好脱离阴司再托生。”《续金瓶梅》中的武大郎被毒杀后入枉死城毒蛊司,和投缳司的潘金莲一样,十几年不得投生。《说岳全传》中侍者道:“前面就是鬼门关,右首就是枉死城。大凡鬼犯进了枉死城,就难转人身了。”

本是屈死凶死的鬼魂,却要弄到枉死城中挨饿忍饥,冤屈不伸就不能托生转世。这道理确实有些混账。但细想起来,这正是人间沉狱的写照,那些被冤枉的囚犯,除非遇到千载难逢的包青天,是只能在牢狱里饥寒交迫直到瘐死的。所以,一向爱说昏话的《玉历宝钞》难得在“枉死城”一节偶尔说了几句通情话,虽然仍有些“昏”:

酆都大帝曰:枉死城,系环绕本殿之右。世人误以为凡受伤冤枉死鬼悉皆归入此城之说,遍传为实;须知屈死者岂再加以无辜之苦乎?向准冤魂各俟凶手到日,眼见受苦,使遭害者以消忿恨,直至被害之魂得有投生之日,提出解发诸殿各狱。收禁受罪者,并非被害遭屈之魂概入此城受苦。若是忠孝节义之人及捐躯报国之军兵,或有死节成神,或即完肤,发往福地投生,岂亦有入枉死城中受苦之理乎?

三

一个冥簿,唠唠叨叨讲了许多,心急的读者可能早就要问了:“你还有完没有?”说实话,冥间簿册数不胜数,就是其中荦荦大者也不过只说了部分。即如《埋香幻》中张盈盈小姐唱的“患难夫妻前生定,姻缘簿上早题名”的“姻缘簿”,到此时就还没有沾着边儿。此事占了“饮食男女”中的一半,不可不说,无奈古人谨厚,此事竟列入“难言之隐”一类。其实古人的姻缘簿应该比现今的简单得多,眼下老百姓为吃饭发愁的时间少了,男女问题的扯淡事就多了,冥间制造姻缘簿的部门肯定也要忙得不可开交,不但有多少“正册”“另册”难于弄清,即是按时下“小三”“小四”这种排法也是嫌于简单了。而在古人的记载中,只记得正册之外有一个“露水夫妻簿”。袁枚《续子不语》卷三有一故事,记一女鬼来访,对男主角道:“查露水夫妻簿上,与君有缘,但注定只应交媾一百十六次。若无人知,则相处可长,否则缘尽便散。”一百六十次竟然还算作“露水”,真不怕贻笑大方,在“换手率”奇高的今天,难免要生“抱着黄脸婆自称好色”之讥了。此处引来,权作点缀,此题实在太大,还是留给春秋正富的学者去写专著吧。

同是一死,只因为死法的不同,也要各有分册,由此也可见冥簿的细密。清僧戒显《现果随录》记魏应之梦中入冥,在生死簿中寻找自己的名字,竟然没有,原来另在“缢死簿”中,下注“三年后某日当自缢书寮”。又袁枚《子不语》卷八亦云冥间除“正命簿”之外有“火字簿”,那自然是死于火灾了。举一可反三十,冥间有“水字簿”“土字簿”之类自可以理推之;而所谓“正命”,应是寿终于正寢的床上,死于宾馆之床也是要入于另册的(据丁耀亢的不雅之说,枉死城应该为此种人物专设“×死司”)。卷二十四又云,死于战场者,当入于“黑云劫簿”,此簿又分两类,即“人簿”和“兽簿”,兽死多于人,遂有“人三兽五”之说。而依纪昀《阅微草堂笔记》卷十,人簿中又分黄、红、紫、黑诸册:“赤心为国,奋不顾身者,登黄册。恪遵军令,宁死不挠者,登红册。随众驱驰,转战而殒者,登紫册。仓皇奔溃,无路求生,蹂践裂尸,追歼断脰者,登黑册。”繁细如此,看来如果冥界有档案学,那一定是非高才者难能肄业了。

不惟如此,冥簿之品种也与时俱进,到了清代鸦片烟流入中国,冥府又专设了一个“乌烟局”,局中则有“乌烟劫簿”。汤用中《翼駉稗编》卷七“乌烟劫”条说这乌烟局:

正殿用琉璃瓦,高接云汉。殿上并坐五神,或古衣冠,或本朝服饰,正中一人白须冕旒,俨然王者。阶下列巨缸数百,贮黑汁。诸鬼纷纷入,辄令酌少许始去。沈私问缸贮何物,曰:“迷膏也,即世称鸦片烟。凡在劫者令饮少许,入世一闻此味,立即成瘾矣。”

凡遭此劫者,冥司都要专门立簿,只是人数太多,簿籍都写不过来,只好从人间聘请书手。这故事编出来的目的当然是讽世,但由此也可以看到,人们已经取得了共识,只要需要,什么簿子冥府都可以造出来。这类即兴编出的簿册在小说中很常见,像《续金瓶梅》中说的“元会劫运册”“周天因果册”之类,仅从名目上就可以看出,那是属于宏观宇宙大文化之类的胡天胡帝,非小民所能理解了。

以上全是按内容来分别,而在外部形式上,冥簿也有区分。据说冥簿又有绫、绢、纸三等之说,三种材料有贵贱之等,里面登录的人自然也要做如是区分,所谓内容决定形式:贵人入绫簿,其次者入绢簿,纸簿就是贱民了。这有什么用处?想想也就明白。洪迈《夷坚丁志》卷二十有“乌山媪”一条,记南宋孝宗乾道年间江西新建县大饥连同瘟疫,是老天爷要“收”此方之人了。先把纸簿中人全部收走,还不够数,再收绢簿中人,收了一半就满额了,绫簿中人自然就不在此劫了。当然,如果是上天降下什么优惠政策,那就要先从绫簿开始了。[4]

冥簿掌于冥府,但在中国,从先秦到明清,冥府的形态一直发生着变化。像前面说到过的“土府”只是其中形态之一,虽然它的体制传承到另一种形态,可是从名目上说,它存在的时间是很短的,而且在后世基本上就消失了。但有一些冥府形态却有很强的生命力,新的来了,旧的却不去,即如最早的冥间归于天帝属下的北斗司命,汉魏间出现的太山府君,六朝时出现的阎罗王,这些冥府形态在唐代时竟然同时并存,说是“一国三公”固未尝不可,但叫成“一国三制”却更为恰当。那么此时的冥簿也就自然分出了三种,自然是你信谁,你的冥簿就归谁来管,正如元始天尊的门徒绝对不会到耶和华或真主那里去报到一样,但遇到没有信仰的主儿,那死后的魂灵就面临着最后的抉择,但也不必担心没有人收容。

戴孚《广异记》里有“张瑶”一条,说张瑶好杀生,死后他的魂灵被押到阎罗王那里,只见生前所杀诸畜都聚于殿庭,自是讼冤追命了。而他生前所供养的一名病和尚也来了,说起张瑶念了多少经,福多罪少,不该就这么死了。该不该死要看生死簿。于是阎罗王命取来“司命簿”查勘,这簿是天帝手下的司命大神所掌,一查,张瑶名字已经掩了,该死;再调来“太山簿”,也就是太山府君所掌之簿,也是掩了,该死。最后命取来本阁簿,即阎罗殿之簿,一查,竟然是:“名始掩半,未合死。”于是张瑶就被放回阳间,继续一面杀生一面念经去了。

这故事好像是“三教圆融”,在佛教徒眼里,司命、太山府君这两处冥府都有存在的合理性,每个人在三处都有生死簿,正如此人握着三国的护照一般。但现在他犯事了,按照司命、太山的法律,应该枪毙,而阎罗王的法律却是罪不掩福,无罪释放,那么他要到哪里去开庭呢?货比三家,于是这故事的用心就露出来了,原来是用对冥簿的宣传做武器,来搞不正当竞争,招揽顾客都来念南无阿弥陀佛。这竞争的结果是,到了后世,再也没有听说有什么司命簿和太山簿,从此冥簿由阎罗殿一家垄断,不知还有没有以往的优惠政策;再看做水陆追荐亡魂,却是和尚、道士各占一堂,原来已经是强强联合,联手宰老百姓了。

上述诸冥簿似乎都建立在天命不可移的说法上,人的寿禄功名都是天命已经安排好的,已经没有更动的余地了。其实并不然,冥府里其实也执行着一种“重在表现”的政策,如果生民表现不好,生死禄命都要受到影响的。所谓表现,当然各有各的标准,其中很重要的一项就是“派性”。比如要让和尚来评判,尽管你贪赃枉法,但只要爱念经,当然是我佛如来的经,那就要增禄增寿的。所以在佛教徒编的各种故事中,阎王见了勾来的鬼魂,总要先问上一句:“汝念经否?”俨然这就是好人坏人的界限,最起码也是念经者罪减一等。读者且莫将阎王当作呆鸟,其实和我们那些年上来就问“你是什么出身”分不出高下的。上世纪七十年代初,我们这个小城市的中心大道上,一个老农民骑辆没闸没铃的自行车,把个老太太撞得爬不起来。警察过来解决,要扣他的车,可是无论你问他什么,他死攥着车把,嘴里翻来覆去只是一句话:“俺是贫下中农。”最后弄得围观者和警察都忍俊不住。老农民一脸茫然,估计心里也正纳闷:我已经说是贫下中农了,你们怎么还要追究呢?城里人真不明事理!所以阎王爷一句“你念经否”,就是先分清是家里人还是外人,阶级觉悟还是很高的。

四

冥府里的簿籍如此之多,姑且不去管它为了取得那些材料要在人间安排多少鬼差鬼探,就说把材料记到各种簿籍上,恐怕上万个书手也忙不过来。如果认为神鬼世界的一切都是神奇莫测,那些材料根本无须用人记录,它自己就会莫名其妙地出现在簿子上,却也未必然。前面讲的乌烟劫簿,不是特别要从人间抽调书手帮忙吗?其实这是老规矩,只要冥府大批量拘捕人间生灵,也就是人间将有大灾难的时候,造勾魂簿的人手往往不足,就需要从人间借调。

戴孚《广异记》有“李及”一条,言李及被误拘至冥府:

见牛车百余具,因问吏,此是何适。答曰:“禄山反,杀百姓不可胜数,今日车搬死案耳。”时禄山尚未反,及言:“禄山不反,何得尔为?”吏云:“寻当即反。”又见数百人,皆理死案甚急。

这里说的“死案”,就是准备勾魂的生人名册,几百个人埋头不停地抄写名册,其名册之多,竟要用百余辆牛车搬运。清人俞樾《右台仙馆笔记》卷八:

世间每遇水火刀兵诸劫,辄有人梦见冥中缮写册籍,疑亦理之所有也。咸丰之初,粤寇萌芽,有海盐人查某者,梦至一处,见文书堆积如山,数十人缮写,犹若不及。

这是指太平天国与清廷的战争所造成的人口大量死亡。《聊斋志异》卷八“小棺”有“虞堂附记”一条,云清河教案发露之前,“直隶有走无常者,言阴司造册甚急”,即为死于此案的众多人口造簿。造好簿就要用车拉到阎王判官那里,可能又要有几百人写勾魂票了吧。至于本文上篇说到战场上持簿点名,那属于批发性质,大可把写票一道工序省略了。

这里需要说明一下,既然有了生死簿、食料簿之类的东西,生人的寿命已经限定,到时候只需把大限已至的诸人拉成单子,应该也就可以了,何必专门要“造簿”呢?估计这是沿用了人间“兴大狱”的程序。兴大狱在历朝历代都有,好像不隔上七八年来一次就不足以显示皇权的威风。一狱之兴,动辄成千上万人拉扯进去,哪怕只是取人口总数的百分之五,那造簿的工程也是相当大了,但人间好在不造簿也照样可以抓杀抄没,不会误事;即是将来发现错了,只要龙恩浩荡一下,把知名的头目追谥个文正、忠愍之类,写到二十五史中还是很辉煌的,至于其他人,那就被代表了吧。

其实除了几年一次的大灾大难之外,即是平时,冥司造簿也有人手不足之虞。只是写勾魂簿还算是简单的,临时抽调几十人或几百人都不成问题。问题在于冥司有那么多种簿册,特别是善恶功过一类的簿册,平时就要需要大量特务和书手,那工作量之大是无法想象的。而据明末无名氏《集异新抄》卷三“土地册”的说法,这簿册要从土地公公那里造起,而土地爷也不时从人间抓差。据说那土地庙中:

十余人昼夜不停笔,皆人家灶神所报,凡善恶巨细,举日举时,虽饮馔食品,以至床帷间谑浪之语,靡不具载。

土地爷的管辖范围也就相当于现在的居委会或派出所,他又在每家都安插了眼线。各家的灶王爷每天都来汇报,鸡零狗碎,巨细无遗,这些簿子录下来自然是汗牛充栋,而办公费的开支也就相当可观了。

然而这些尚是小事,书手辛劳,至多也就是累到“腕脱”而已,真辛苦的还是那些在下面搜集情报的外勤人员。只说专为记录“出恭看书之簿”而在厕所里“蹲点”吧:灶王爷就在人家里办公,有数的几位成员如厕,都是历历在目,所以他无须特意专设“茅厕办”,只要顺便留神一下即可;可怜的是那些到公共厕所蹲点的探子们,特别是大街闹市、机关学校,人多而杂不说,其气味更是不可向迩,这情报搜集得有多辛苦,起码在我们常人看来是不可忍受须臾的吧。鬼探中肯定有不少人要抱怨“除挟书之禁”之多事,怀念始皇帝时期连偶语诗书也要砍头的太平日子,但“揆以人事”,却也未必没有乐此而不疲者——涂抹至此,便又忍不住要跑调走板了。

当然阳世还没有为记录“出恭看书”而蹲点的蠢蛋,但类似的事却不是没有,那是为了获取更重要的情报。某个被监视的同学刚从厕所里出来,随即就有一对一盯着他的另一位同学溜进去,从手纸篓中翻找出用过的那张,再研究那手纸上写了什么东西。因为那时的穷学生出恭,是只用写过字的草稿纸,而草稿纸的空白中也要用来练字的,这往往就可能于无意中泄露出什么。日复一日,这样辛苦之后也不是没有成果。据说我们系档案室后来就发现过一包什袭藏之的“材料”,接连打开几层纸之后,里面是一张写着字的手纸。我常想,老天真是不拘一格降人才,有种平时连宾语补语也分不大清的同学,遇到这种做奸细的事,却偏偏心有灵犀,能琢磨出很多奇巧的方略。

手纸成为情报,这事无可厚非。如果对方是美蒋特务,或者这手纸能揭出什么叛国反党之类的惊天大案,那么此事还可以作为素材,交给大师级的写手,一气呵成美文,编入中学课本的。试想一下,这位盯梢同学每日的窥伺、钻入、翻检、辨识,是何等地投入和忘我;而此人其实忠厚得根本看不大懂反革命用的隐晦语言,所以只能送到领导那里定夺,于是办公桌上就放着如此的一堆,由嗅觉超凡的阶级斗争玩家逐字逐句地分析研究,最后筛选成这样的一纸。整个这一过程是多么地让人感动啊!只是可惜,这张手纸里没有透露出惊天要案的一丝信息,所以它只能暂且委屈在档案室中,只待来日与其他的情报“缀合”,罗织成案,才能实现对一个青年一生的谋杀。

我把这些记下来,是让今天的读者知道,我们曾经有过那么一个时代,起码在一些部门有过这么一些人,曾经不无自豪地从事着一种龌龊的职业。那些主持者到今天总有七八十岁,大约也快到了奥斯特洛夫斯基说的“当你回首往事”的时候了吧,那么你们是不是也应该对哪段往事认真反省一下:国家和人民把自己的孩子交给你们,希望把他们培养成对祖国有用的人才,而你们这些“师长”却做了些什么?把少数人训练成密探,再利用他们把另一些少数人打成阶级敌人,从而把剩下的大多数训教成失去思维能力的顺民,这就是你们发誓要把“整个生命和全部精力”都献予的事业吗?或者仅仅是为了染红头上的顶子和满足精神变态采用的,根据需要随时可以把左中右颠倒组合的一个趋时手段?

“文革”之后,档案袋里的东西据说进行了清理,那些捏造诬陷的告密材料也全都销毁了。当时是人心大快,但事后想起,却觉得未免有些鲁莽,其实是应该留下些有代表性的标本的。因为它不仅证实着人性可以卑鄙到什么程度,还记录着这种卑鄙造成了多少无辜者的血泪和牺牲。

二〇〇八年十二月

————————————————————

[1] 清人邵纪棠《俗话倾谈二集·瓜棚遇鬼》:沧州河间县上河涯,有一人姓陈名四,以卖瓜菜度活。一晚往瓜园看守,遇四五鬼欲入瓜田。一鬼不欲入,道:“遇着陈四,被他吓死,反为不美。”另一鬼笑道:“但我怕他人,不怕陈四。”彼鬼问其故,此鬼曰:“我于十日前,曾经入土地祠,见阴司勾魂票到,有陈四之名,不两日要死。迟得几晚,陈四与我等携手游行,怕他什么。”又一鬼曰:“你只晓得讲鬼话,知一不知二。陈四死不得了。我昨日入土地祠,见案上有一角文书,系城隍发来,说陈四老母近日做一件阴功,添多十二年寿。”

[2] 南宋·何薳《春渚纪闻》卷二“中霤神”条:中霤之神,实司一家之事,而阴佑于人者。庄仆陈青为阴差者,梦中多为阴府驱令收摄死者魂灵,云:“每奉符至追者之门,则中霤之神先收讯问,不许擅入。青乃出符示之,审验反覆得实,而后颦蹙而入。青于门外呼死者姓名,则其神魂已随青往矣。”又朝奉郎刘安行,一夕忽梦一老人告之曰:“主人禄命告终,阴符已下而少迟之,幸速处置后事,明日午时不可踰也。”刘起拜老人,且询其谁氏,曰:“我主人中霤神也。”袁枚《子不语》卷十“狮子大王”条,则以本宅土地为中霤神:贵州人尹廷洽,为阴差所拘。其土地神阻拦道:“某为渠家中霤。每一人始生,即准东岳文书知会其人,应是何等人,应是何年月日死,共计在阳世几岁,历历不爽。尹廷洽初生时,东岳牒文中开:应得年七十二岁。今未满五十,又未接到折算支书,何以忽尔勾到?故恐有冤。”

[3] 吴山下还有一个不枯的井,也很有名。南宋钱世昭《钱氏私志》中就特别提到,说里面有失足落井的溺鬼,往往拉人下水,最后只好弄块大石板压上了事。

[4] 钱希言《狯园》卷九“陆文裕游地狱”条言,阎王道:“本司有二等簿。一黄簿,是记缙绅学士禄寿,上帝为政,某不得而与也。一青簿,是记士庶禄寿,此则某为政,或可增损其间耳。”由此看来,上等人和下等人就是死也要有高下之分的。

在线 阅读网:http://wwW.yuedu88.com/