尸变——续《说僵》

在《说僵》一文中,我曾引纪昀与周作人,说僵尸实有二种。那篇中只谈了其二,未谈其一,即“新死未敛,忽跃起搏人”,《聊斋志异》中称作“尸变”的那种。

《聊斋志异》中所说的尸变,其实就是我们北方常说的“诈尸”。笼统而言,尸变就是初死者尸体的一种异变,它原本是几种“现象”的统称,“诈尸”只是其中的一种。具体一些说,尸变应有两类,一为凶,走尸、尸舞、尸奔之类即是;一为吉,人死后尸生异香或者软而不僵之类即是。但这“吉”的尸变,即是生前蜡黄的脸此时变得艳若桃花了,也不能常年摆在那里供人参观,终究还是要埋掉,其实也未免乏味。所以本文只谈人们更有兴趣的尸变,那自然是凶的一类了。

一

近世的北方——所谓近世,说起来最近也距今有四五十年了——每临丧事,老一辈人,特别是经办丧事的“杠房”(相当于现在的殡仪馆吧)中的老伙计说起丧葬的规矩,总免不了提到“诈尸”,其意乃在防患于未然,但我们小孩子却是当作鬼故事来听。大致是说人死未敛,停尸于灵床(对于平常人家也就是两块铺板或一个门扇),有时会因为某种原因蹶然而起,且能逐人而走。于是而要有某些禁忌,这就涉及到诈尸的起因,一说是因为雷震,雷电传过了尸体,一说为猫狗之属所感,细致些就是如果狗卧于尸下而正值猫过尸上,于是引起阴阳二气交流于尸。也许还有其他原因,可惜已经记不起了。总之,就是“鬼神为二气之良能”之说的发挥,结果导致尸体发生变异,突然动作,乃至坐起,跃下,甚至追起人来。尸走时人不必惊慌,因为尸首是僵硬的,那腿也只能像义和团眼里的洋鬼子一样,追人时只能僵直着向前跳,不会拐弯,所以你遇到此变只要拐个弯,它就失去了目标;或者你也可以躲到桌子之类家具的后面,它便卡在另一边,只能原地跳动。但这样和僵尸捉迷藏或隔着桌子对峙,总是不大惬意,所以最好的办法是把它“做”了。如果你胆气够豪,可以用一根棍子,最灵的则是笤帚把它绊倒,绊倒它就再也不能起身,于是便僵于地下,事情就平息了。[1]老人们向我们传授这些鬼故事的时候,也是人世经验之一,让我们注意在守灵时不能让猫狗之类进入灵堂,万一不慎,出现了诈尸,也有应付之策。但这也如同“屠龙术”,千载难遇一次施展的机会,万一遇上,又不知灵验与否。义和团的大师兄扶清灭洋时,曾把此术传授给团民,用来对付八国联军,岂料不能拐弯儿的只是洋枪的子弹,洋鬼子却是会转身的。

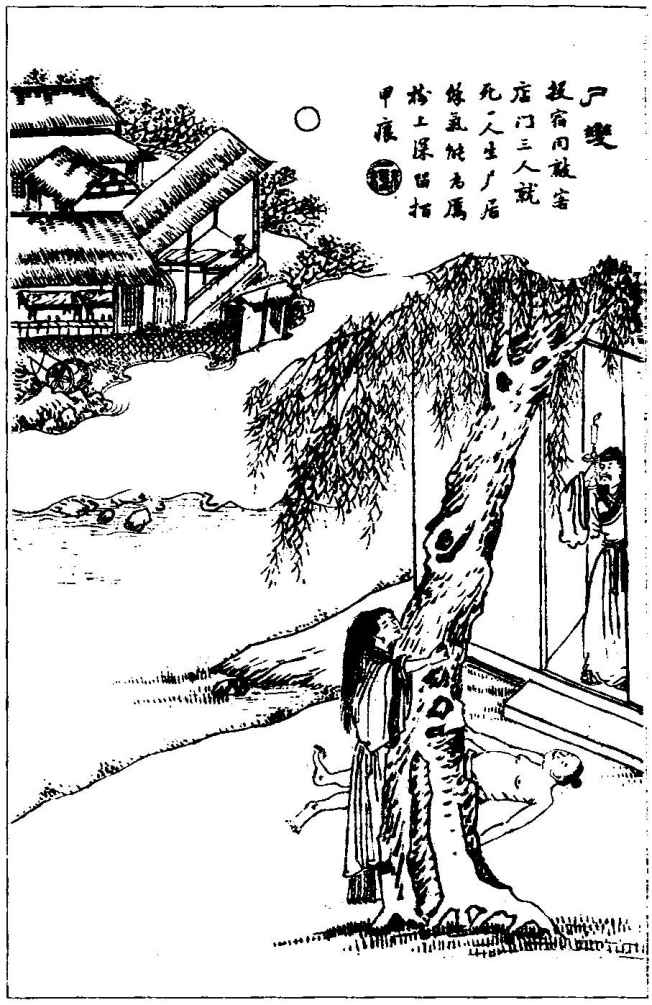

《聊斋志异·尸变》插图

民间所传,所诈之尸多无意识,而鬼故事中则或成为厉鬼。其中最可怖者自属《聊斋志异》的那则《尸变》了。但此则似不是蒲翁首创,也是来自民间的故事,因为类似情节的故事在其他笔记中还有不少,如明人谈迁《谈氏笔乘·幽冥》“尸蹶”条:“洛川县某死,戚属夜侍,各假寐。尸忽蹶起,遍吸诸人口。其一惊走掩户,尸追出,格于户,相抵。诘旦人集,噀以犬血,尸始仆。不浃月,受吸者相继没。”即可能是蒲翁之所本,虽然变吸人阳气为吹以阴气,但以阴克阳的道理是一样的。而晚于蒲翁的慵讷居士《咫闻录》卷五“欧阳贾”一条又再炒冷饭,只是不仅吹气致人于死,而且伏啮其首,次吸其脑,这就把唐人笔记故事中的“罗刹魅”情节掺和了进来;又最末僵尸追人一节亦有不同,《聊斋志异》中的闻鸡鸣后抱木而僵,被改作遇上一个白须翁,用手一指僵尸,僵尸就掉头回奔,凭空来了个救命神仙,不但不如《聊斋志异》所述惊心动魄,而且神仙与僵尸斗法也让人觉得可笑。

很明显,编造这一故事的心理缘由是人对尸体本身的恐惧。一具尸体横在路上,不管他是聂政还是窦娥,都会让一般人产生恐惧感,特别是在夜间无人之时。但尸变也并不全是空穴来风的胡柴,人死之后,停尸于床,由于肌肉或神经方面发生痉挛,严重时出现“启手启足”之类小动作的事也是有的。

我曾问过一位在“杠房”干了几十年的老人,他究竟遇到过诈尸没有。他说没有,但是有一次,他与某死者的亲属正在守灵,死者的一只手突然抽搐了一下,于是那些亲属立刻悚然,做出随时狂奔的样子。他赶紧小声说:你们可别跑,谁跑得快他就追谁;心里却想,我这老胳膊老腿可跑不过你们。类似的现象古书上也有记载,较近的见于清人宋荦的《筠廊偶笔》卷下,云:“贾静子先生……仰卧而逝,众人入哭,见先生手微动者三,若相谢云。”这还有些离奇,或者让人感到贾先生不过是成了植物人,更切实些的则是北宋英宗皇帝的“尸变”。北宋人强至写的《韩忠献公遗事》曾记载了这件事:

英宗初晏驾,急召上(宋神宗,当时为太子)。未至,英宗复手动。曾公(曾公亮)愕然,亟告公(即韩琦),欲止召太子。公拒之曰:“先帝复生,乃一太上皇。”愈促召上。

强至曾入韩琦幕府,兹事体大,是不敢胡编的,所以此事为清初徐乾学收入《资治通鉴后编》。看来所谓诈尸也不过就是这么回事,说句对不起老饕的话,就和“糖醋活鱼”差不多,动腮摆尾而已,兴风作浪是不可能的。这样相比拟,对作怪的尸体也没有什么不恭,但却不能让万岁爷们知道。帝王级人物要是对“做实验”有了兴趣,那真是可怕之极,有斫涉人之胫以研究骨髓的,有剖孕妇之腹以研究胚胎的,如果这位万岁爷正品味着糖醋活鱼的挣扎,从而联想到活人也未尝不可糖醋,那可就糟糕了。其糟糕不仅在于被实验者的痛苦与死亡,更在于实验成功,他就可以在“万岁”之后再从棺材中跳出来。韩魏公说得轻巧:就是活过来,也只能让他做“太上皇”。仅凭这句话他就该灭九族!若是大行皇帝真从棺材里跳出来,你让他只做充样子的太上皇,他肯吗?所以结果只能是,如果不想让这僵尸复辟,那就把它一笤帚打回原位。

二

尸变之说见于记载,有人认为最早的是《史记·酷吏列传》:酷而廉的尹齐生前任淮阳都尉,对地方豪强下过狠手,杀了不少。他死于任上,“仇家欲烧其尸,尸亡去归葬。”另一种说法是尹齐死后,明白仇人不会便宜自己,“恐怨家欲烧之,尸亦飞去”。从安徽淮阳到山东老家茌平总有大几百里吧,不管是飞还是走,都是很吓人的。但我猜测,事实的真相不过是,尹齐料到死后要遭报复,所以提前安排亲信,不等仇家下手,便火速把尸体运回。但这事一经渲染,便成了中国第一起有记载的尸变了。话说回来,如果尹齐的尸首真的能跳出棺材,岂不“死诸葛走活仲达”,仇家们吓也吓死了,自己何必逃回老家呢。但除了正史之外,记载尸变的故事实在不少,而且常有不同的花样。下面按严重程度的不同来简单介绍几种。

一种是上半身的“尸蹶”,尸体忽然从灵床上硬邦邦地蹶然而起,坐了起来,并无更激烈的动作。南宋洪迈《夷坚支志·丁集》卷二“安妾柔奴”条:柔奴得了水蛊而死,请了和尚来做法事。法事刚开始,尸忽自起而坐。众人吓得乱跑,只有一老僧独留不去,道:“此尸蹶尔,何足畏!”一伸脚把它踹倒,赶快抬起来塞入棺材了事。尸体的角色转换很快,躺着时本来很受人景仰,偏要坐起来吓人,挨顿狠扁也就老实了。但也未必是这么回事。据前述《谈氏笔乘·幽冥》“尸蹶”条,尸蹶只是诈尸的一种称呼,一般来说,坐起之后就应该跳到地上的。但这位姨太太并没有把全套动作完成,想象那神态,好像是大梦初醒,正在纳闷自己为什么躺在这里——如果大胆地揣测,更可能是一种“假死”后的苏醒。不料她醒得不是时候,被犯经验主义的老和尚错认作尸蹶,一脚踹下去,便弄成真死了。[2]

一种是“尸胀”,即尸体反常地膨胀起来。《夷坚支志·丁集》卷一“王大卿”条,说平江知府王季德,到官仅一月而卒。“府僚合力为治丧,临入殓,尸忽猛张(胀),不可容。”结果弄得塞不进棺材。直到从老家把他自己早备下的寿材运来,尸体才恢复原状。原来这位死者像一些人睡觉要挑床一样,别人的棺材他睡不舒服。但这种尸胀,据《醒世恒言》第二十六卷“薛录事鱼服证仙”所说,似乎并不是什么太特异的现象:

只见家人们都道:“现今七月天道,炎热未退,倘遇一声雷响,这尸首就登时涨将起来,怎么还进得棺去?”

明人谢肇淛《五杂俎》卷一也说:

《风俗通》云:“雷不盖酱。”雷声者,阳气之发也,收敛之物,触之辄变动。今人新死未敛者,闻雷声,尸辄涨起,是也。

“雷不盖酱”或作“雷不作酱”,解释有多种,但我以为谢肇淛所说较为近理,雷声一动,那酱便胀(就是发酵吧)得把缸盖都顶起来;如果缸盖压得太紧,像香槟塞一样崩出老高的可能也是有的。但把人尸与大酱相比拟,终久让人不爽,而且不怕雷声一起,那尸首把棺材都胀破吗?且不管它,总之,民间本有闻雷尸胀的俗说,但属于自然现象,不值得炒作的。

另一种是“尸舞”,尸体随着音乐翩翩起舞。此事仅见于唐人段成式《酉阳杂俎》卷十三:

河北有村正妻新死,未敛。日暮,其儿女忽觉有乐声渐进,至庭宇,尸已动矣。及入房,如在梁栋间,尸遂起舞。乐声复出,尸倒旋出门,随乐声而去。其家惊惧,时月黑,亦不敢寻逐。一更,村正方归,知之,乃折一桑枝如臂,被酒大骂寻之,入墓林,约五六里,复觉乐声在一柏林上。乃近树,树下有火荧荧然,尸方舞矣。村正举杖击之,尸倒,乐声亦止,遂负而还。

我觉得这故事极为有趣。很多仙传故事中都谈到某位有道行的人死的时候,别人会听到音乐声,所谓仙乐盈庭,那是天上的神仙排了仪仗队来迎接死者上天的。可是这位村长太太没读过仙传,不懂“尸解”的程序,一听仙乐,兴奋过度,灵魂还没解出,就跳起了胡旋舞,结果一下子从仙人变成妖孽,挨了大棒子,老老实实让人背回去。但从这事也可以看出,我们的村长也曾经有过很实在很厚道的历史,竟把此事如实张扬出去了;倘若乖巧些,只讲仙乐来迎的前半截,那便是天降祥瑞,府县甚至朝廷都会把她封为感动大唐的人物,而《神仙通鉴》中我们河北也就多了一位仙姑了。

一种尸变是尸体本身并不为厉,只是不大守规矩,不与任何人打招呼,就离开了他应该老实待在那里的地方。这当然是不对的,因为很容易吓人一跳。清人俞蛟《梦厂杂著》卷八有“尸变”条云:

孙璧九,郡掾吏也。秋夜笼灯捉迷藏于卧龙山麓,忽凉飙灭烛。遥望林隅有火光如萤,就之,则土室两楹,柴门半掩。因以行人假火告,连呼不应,探身而入,阒其无人,爇火而出。见一男子直立门后,孙笑曰:“君故在室,顷何连呼不应耶?”烛之,发蓬蓬然,目微开而口张,面无人色,盖新亡之尸也。毛发森竖,狂奔而归。次日探之,为卖菜佣家,惟一妻,无子女,卒后妻出购殓具。尸何以起立匿于门后,殊不可解。

其实并没有什么“殊不可解”。孙璧九爱玩捉迷藏,已经做了府衙门的中层干部了,还要大半夜打着灯笼玩,而偏巧这位刚死的先生与他有同好之雅,套句赵本山的话就是“其实我也爱藏猫猫”而已。

比这再可怕的就是“走尸”或“尸奔”了。一种含蓄些的说法是“走影”,其后果很严重,因为他的“奔”是把活人做目标的。《聊斋志异》中那则“尸变”就是一个典型。

三

尸体发生异变,好好的一个绅士或淑女也许一下子就成了厉鬼,甚至酿成严重的后果,这责任究竟应该由谁来负?虽然平时人们都是信神信鬼的,到了此时却认定“死者无知”,对自己的行为不能负责了。那么像对待精神病患者那样指责死者家属看管不严吧,也说不过去,人家本来在那里乖乖地躺着,总不能再用绳子捆上几道吧。(虽然这种办法也不是绝对不可行,旧时北方有些地方丧葬礼俗有“绊脚绳”,就是把刚死停在灵床上的尸首用绳子捆住双脚,而现在则流于形式,只是在脚腕处搭上两条红丝绳。)所以一旦闹出了事,就要找些缘由,既要为死者摆脱责任,更要维护死者声誉,中国一向不缺这方面的人才,于是而造出数说,其中最有影响的则是“鬼物凭尸”说。

尸变中的走尸,一般来说那尸体本身是无意识地追人,但也有一些例外,竟闹出些别样的事端,比如风流韵事来。东汉末年应劭的《风俗通义》中就记载了这样一种走尸:汝南郡汝阳县西门的驿舍常闹鬼,旅人在此住宿多有死亡,就是不死,也要被割去头发,然后成了精神病。郡中有个小官员叫郑奇的,乘车出外公干,行至距驿亭六七里的地方,就遇到一个美妇人请求搭车。郑奇装模作样地推托了一下,就让她上了车。行至驿亭,他带着妇人要上楼住宿。值守的吏卒说楼上太凶,不能上。郑奇哪里肯听,硬是上了楼,当晚就和那美妇人成就了一夜情。天还未明,郑奇就上路了,等到亭卒上楼打扫,只见一具女尸横在那里,便赶忙报告亭长。亭长召集手下,一打听,原来在亭西北八里有家姓吴的人家,太太刚死,夜间临入殡时灯火灭了,再点上灯,尸首就不见了。吴家把尸首领去不提,却说那位郑先生上路走了几里,就觉得肚子痛,及至到达南顿的利阳亭,病痛加剧,竟一命呜呼了。

与大量幽媾故事不同的是,这奔妇不是鬼魂,而是尸体,家人把她抬回去之后,除了为丢了面子而懊恼之外,估计也不会对她采取过激行动。郑奇的死与这女尸肯定有关系,但那驿亭的楼上本来就不清静,说是楼上的鬼魅趁机害人,也未必无理,甚至可以根据文字的暗示来猜想,这女尸的脱离本位、求人寄载、与人苟合这一系列行为,其实都是楼上鬼物操纵的结果。

这就为人探讨走尸的原因提供了一个“实例”,不是尸体本身作怪,而是其他鬼物利用这尸体来为祟,也就是“附尸为厉”。这实在是解释尸变的绝好理由,以后便被人采用,而最早揭出的似是南宋的洪迈。

《夷坚丁志》卷五有“句容人”一条,建康府的一个衙役出外差,急于赶回,乘夜赶路。时正寒冬,行至句容地面,见山脚下一园屋有火光,便走过去取暖。进屋后,见七八个村民守着地上的一个死尸,原来是缢死于此室,地方把他放下来,正等着官府来人验尸。衙役见村民或睡或坐,便稍坐了一下,又继续赶路。可是刚出门,就觉得屋里有个人跟了上来。衙役走得快,后面那位也紧跟着。这样一前一后走了有二里多地,遇到前面有条沟,衙役一跃而过,而后面那位却咕咚一声,一头栽进沟里。衙役下沟把他搀出,竟然没气了。原来跟上来的是那个缢死的尸首!于是洪迈解释道:“盖强魂附尸欲为厉。”所谓“强魂”乃指另一个鬼魂,而不是尸体的原主。

洪迈对走尸的这一见解,在另一则故事中继续印证,见于《夷坚支志·丁集》卷六“证果寺习业”。明州士人王某,在证果寺租了间静室,为准备应试读书。寺里只有三四个和尚,这天夜里到十里外的一个村子做法事超度亡魂去了。到了半夜,王某便吹灯就寢。忽然有人敲门,王某一问,竟是老朋友,赶紧开门延入。老朋友说:“也是我图赶路,错过宿店,想借住一夜。”王某就留他同卧一榻,畅述别情。聊了一会儿,朋友笑道:“有一事不得不实言相告,请你别怕。我已经死了一年多了,今晚前来,实因有事相托。”王某登时吓得冰凉,可是也没办法,只好听他说下去。朋友道:“我死后,妻子就改嫁了,撇下幼儿,无以为生。我活着的时候积攒下二百两束脩,埋于某处,请你告诉我儿子。”说罢,便起身长揖而别。王某正庆幸鬼友离去,可是暗中隐隐觉得旁边还睡着一人。他胆战心惊,吓得一夜不能入睡,好容易熬到天明,赶快拉开门跑了出去。正好和尚们也回来了,说起一件怪事:十遍经念过,要抬尸入殓了,可是一摸,布单下面是空的,尸首不知跑哪儿去了。王某领他们到自己的屋,再看床上挺着的,正是新死的那位爷。

有朋自远方来,哪怕是借人躯壳而来,欢若平生,也正应了“死友”之名。但嘱托完毕,径自离去,把借来的尸首扔在那里不管了,这种不负责任的后果往往很严重,幸好尸体本身很乖,否则王某真要“不亦乐乎”了。而这故事还有另一个版本“嵊县山庵”,见于《夷坚志补》卷十六,那尸体可就不那么安分了。那位朋友嘱托完毕,也不打招呼就悄悄走了,不料留下的尸体却还有灵气,于是大惹麻烦:主人打盹发出微鼾,那访客也打起鼾;主人倦极倚墙而坐,访客也半坐半卧;主人揭起帐子往外吐唾,访客也跟着吐了一口。真是亦步亦趋、如影随形。主人这才觉出不大对劲,悄悄溜下床急跑,那物也就追了上来。幸亏这位知道僵尸不能曲折而行,便绕了个弯子,僵尸踉跄直前,抱着屋柱不动了。结论是:“盖旧鬼欲有所凭,借新尸以来。语竟,魂魄却还,新鬼伥伥无依,故致此怪。”

洪迈的这种观点在后世仍不乏同调,最为典型的是清代东轩主人《述异记》卷中所讲的“僵尸鬼”故事,它把强魂附尸表述得最为形象而清晰。故事很像是从人间“局诈”中移植过来的,也比一般的尸变故事多些曲折:

山东某县一荒冢有僵尸鬼,每为人害。康熙某年有二役同解一犯过其地,时值大雨,天暮无所投止。行至初更,远望有微火若灯,趋至,则破屋前后二间,阒无人声,入内视之,一妇人方背灯而哭。遂告以投宿之意,妇云:“我夫新死,尸尚在外舍,恐君等不安适耳。”三人愿留,遂共宿尸旁。二役已鼾睡,此犯心悸,辗侧未寝。忽见此尸蹶然而兴,就灯熏手使黑,往涂役面,两役俱不动。后复熏手将至犯身,犯大呼狂走出门,尸遽追之,连过二桥,尸犹未舍。犯奔入破庙,逾短垣而出,尸撞墙僵仆,犯亦昏倒墙外。迨明,行者见之,以姜汤灌苏,共往迹之,则二役并死于荒冢之旁矣。

很明显,真正杀人的恶鬼不是僵尸,而是那背灯而哭的妇人;她被称为“僵尸鬼”,但她却不是僵尸,而是专门凭附新死的僵尸以杀人的鬼物。[3]

清初的钮琇也主张走尸是为别种东西所凭,但他认为那东西不是鬼物,而是“天地不正之气”,也就是邪气。《觚剩》卷五“尸行”条,记一乡人死而未殓,夜间就诈将起来,把守灵人追得屁滚尿流。此人灵机一动,扒上墙头,无奈手脚不如头脑灵便,一条腿让走尸抱住了,他只好抱住墙头死不撒手。人鬼僵持,直到天明才算结束。讲这故事的舒子将言:“是必天地不正之气,凭之为妖。如豕立于齐,石言于晋,当非豕与石能然耳。”已经引经据典了,如野猪人立,石头说话,都是为物所凭,所以尸体本身仍然没有任何责任。

袁枚也认为走尸是为“气”所感,但与钮琇不同的是,那气不是“天地不正之气”,而是“阳气”。这阳气本是生命之源,能转弱为强,也许能起死回生,但如果走错了门,死者已经僵化,那就只能成为一具活跳尸。《子不语》卷五“石门尸怪”写得很恐怖,但也引人深思:浙江石门县衙门的李念先下乡催租,夜入荒村,遇一人,打火石一照,“一蓬发人,枯瘦更甚,面亦阔三寸许,眼闭血流,形同僵尸,倚草直立”。然后就是你退一步,僵尸进一步,你撒腿而逃,僵尸就紧追不舍。原来这个村遭了瘟疫,死人甚多,这位死者尚未棺殓,“感阳气而走魂也”。千村薜荔,万户萧疏,你们还去追讨搜刮粮食,现在倒回来,也让狗腿子们尝尝被追的滋味。

《续子不语》卷八“僵尸挟人枣核可治”条重复这一“阳气”说:“如新死尸奔,名曰‘走影’,乃感阳气触动而然。”但到了卷五“尸奔”条,袁枚又不十分坚持了,他改口说尸奔有二种,一种僵尸不能说话的,是“为阳气所感”,如果能说话,那就是“为鬼魅所附”。看来他还是部分地采纳了洪迈的见解。

除了以上几种,还有雷震说、猫儿狗儿说之类,正如前述,三五十年前甚至现在的农村还保存着这些说法,而追究其原始,可能比宋明以来那些文化人的“格物致知”早很多。唐人陈劭《通幽记》记一走尸事云:“昨夜方殓,被雷震,尸起出,忽不知所向。”而这位走尸的小娘子竟能跳墙头,入人家,只是不会说话,过了一夜就又成了僵尸。结局更好的是唐人皇甫氏《原化记》中的一则,“王氏女将嫁暴卒,未殓,昨夜因雷,遂失其尸。”此尸跑到坟场上就又僵了,偏巧几个书生打赌比胆量,一个胆大的把此尸背了回来,搂于怀中,想不到竟然活了过来,而真的成了夫妇。由此便可以推想传说中的“走尸”也未必全无其事,那便是一些假死者的复活,如果抢救及时,人就活了过来,倘若先有“诈尸”的成见,一棒子打回原位,恐怕不说成诈尸也就无法向地方上交代了。

至于停灵时忌见猫儿狗儿,唐人《酉阳杂俎》“尸穸”一卷中即有“忌狗见尸,令有重丧”之说。所谓“重丧”,即家中还要死人,却没有说明因何而死。而兰皋主人《绮楼重梦》第三回则云:

只见老妈跑来说:“你家小厮吓得鬼也似的,说小姑娘坐起来了,叫你快过去呢。”王夫人道:“想是猫儿跳过了,走了尸了。快去把笤帚打倒他!”

小姑娘有幸活了过来(死了的“小姑娘”是香菱的女儿,此时是晴雯借尸还魂),也不调查一下,就被指作走尸,真让人联想起进了火葬场的假死者,不禁毛骨悚然。但一些假死者的苏醒也未必是猫儿狗儿的作用,果真如此,哪怕只有万分之一的成功率,有了丧事的人家也应该抱着土的洋的杂交混血的各种猫儿狗儿过它几过了。

四

一般来说,走尸虽然凶厉,不分好歹,六亲不认,但有几个致命弱点:一是行步但直前,不能曲折;二是遇沟不能跃,遇坎则绊倒;三是虽然追的是人,但一触于物,就死死抱住不动;四是不管追奔得多么凶狠,只要一闻鸡鸣,立即“定格”。总之是一个死硬不化、顽冥不灵而又只能在夜间活动的家伙。可是这走尸不是“强魂附尸”的结果吗?那强魂并非不灵,他有头脑,有心机,甚至有抱负,有野心,但所有这一切此时只有徒叹奈何,因为他所凭的是一具僵硬的尸体,血脉不通,四肢如同木石——话说回来,倘是鲜活的躯体,谁肯让这恶鬼来指挥?——此外还有一个原因,那尸体不属于强魂自己,正如借别人的手搔痒,使唤起来也不会如意。

但是还有另一种走尸,通灵性,知好恶,举止一如平生,只不过是个死尸。

我在《避煞之谜》一文中曾谈到唐人牛肃《纪闻》中的一个故事。有一朝官丧妻,请长安青龙寺仪光禅师来做法事。到了回煞那天,主人全家偷偷地溜走避煞去了,只留下老禅师一人在堂前诵经。及至夜半,忽闻堂中有人起身,着衣,开门,随即见一妇人出堂,便往厨中,汲水吹火,不一会儿就给禅师端来一碗热粥。当然这位妇人就是刚死的朝官之妻,归来的亡灵附上灵床上的尸体而“活”了起来。现在想来,与其说这位太太是“回煞”,不如看作另一类“走尸”。

又唐人张荐《灵怪集》有一故事与此类似:

兖州王鉴,性刚鸷,无所惮畏,常陵侮鬼神。开元中,乘醉往庄。……夜艾,方至庄,庄门已闭。频打无人出,遂大叫骂。俄有一奴开门,鉴问曰:“奴婢辈今并在何处!”令取灯而火色青暗,鉴怒,欲挞奴,奴云:“十日来,一庄七人疾病,相次死尽。”鉴问:“汝且如何?”答曰:“亦已死矣。向者闻郎君呼叫,起尸来耳。”因忽颠仆,既无气矣。

这个走尸也是自己的亡魂附到自己的尸身上,既然如此,他们为什么不索性活过来?这道理只有鬼知道,如果让我们猜测,大约就和没了电的电池一样,虽然放一会儿就能亮一下,但终究还是要扔掉吧。但他们那短暂的还阳与普通生人并无两样,甚至还要严守生前的道德准则,维护自己死后的尊严,而不像一般走尸那样不负责任地胡搅乱闹。如袁枚《续子不语》卷八有个“尸变”故事:

鄞县有个汤阿达,邻居有个姑娘死了,阿达和哥哥一起帮忙在夜间守尸。哥哥下楼去打水,阿达一个人看着女尸,越看越觉得姑娘可爱,不禁想入非非了。忽然那女尸跳了起来,直奔阿达,阿达在屋里绕着圈子跑,女尸则紧追不舍,阿达想夺门而出,不料门竟从外面扣上了。原来他哥哥打了水上楼,听见里面诈尸,唯恐跑出来连累自己,索性连弟弟一起关起来了。阿达只好跳楼,女尸不能跳,便僵立于楼上。可是三天之后,阿达在路上大白天就看见此女的鬼魂,戟手大骂他存心不良。阿达惹不起,吓得逃离家乡,二十年都不敢再回去。

很明显,这个女子所以发生尸变,是因为她的亡魂察觉到守尸者有了邪念,羞怒而起。若在平时遇到这种事,她再愤怒也不会要对方死命,但此时却自然带上了厉鬼的性质,她的动作完全是“走影”,所以只能奔走而不能跳窗。及至她的亡灵再见到阿达,还要大骂其居心不良,可见她对自己尸体的尊严很是在意,但此时的为厉失去了尸体的凭借,其实也不会有太激烈的举动了。此外,袁子才在这个故事中也表达了一个道德观念,即对死者的尊重,特别是对年轻女性的尸体不能产生邪念。这看似拘迂,却并无道学气。

又有俞樾《右台仙馆笔记》卷十二中之一则,其中记日本某妇人的走尸,竟与梦游一样,既然她的走尸看不到在场诸人,自然也不会对旁人进行骚扰。她只是径直走向自己的卧房,找到一个小箱子,刚抱起就跌倒了。众人知是走尸,打开小箱子,并无珍异之物,只有一封婚前情人的信件。“妇虽死而一灵不昧,尚念此书在箧中必为人见,欲自毁之,而力已不能,适以自发其覆。”

一灵不昧,便能发动躯体,但只能是局部启动,而且也受能源的限制,目标如果定得过高,那就怎么“下定决心”也不中用,弄不好倒让自己出了丑。可是如果能有自知之明,合理地利用那短暂的机会,也未必不能做成些事。于是有一种以尸变而雪冤复仇者,便让人感到走尸也未必尽是“天地不正之气”所凭。

清人杨凤辉《南皋笔记》卷四“尸异”一条就是以尸变而申雪冤仇的。余氏子的未婚妻与表哥袁某有奸,二人在其母张氏的支持下把余某暗害,弄得全无痕迹。第二天夜晚,余的鬼魂回到家来,颜色一如生时,惟血腥淋淋,污染襟袖,告其母曰:“儿之死,女家实为之。官验尸时,须请其母女到场,当见分晓。”到官府验尸,已经距死时六天了,余母如言请亲家母女到尸场,女家怕奸情败露,不敢深拒,就让袁某驾着车与张女来到尸场。二人刚到尸前:

尸忽起立,以一手抓袁,而以一手指女。众俱惊骇而走。官命其仆从大胆者往解之,不得脱。官知其有异,命拘袁及女,尸乃复踣。一鞫而服。其后袁某以斩决,……

以尸变复仇的故事自以《聊斋志异》中的“田七郎”最为大家所熟知,仅采一句,以见其壮烈:

宰惊定,始出验,见七郎僵卧血泊中,手犹握刃。方停盖审视,尸忽突然跃起,竟决宰首,已而复踣。

精魂不灭,一跃一踣之间,狗官的脑袋就搬了家,这简直比聂政刺韩、荆卿刺秦更值得让人浮一大白。太史公若在,一定会让他与轵里、易水同传的。

二〇〇九年二月

————————————————————

[1] 对付尸变最令人佩服其胆气的,是民国时据说发生在山东大学的一件事。某生以病暴卒,因亲属未到,停尸未敛,而同学四人为守灵。夜间四人打麻将以消夜,背尸而坐者想吸烟而无火柴。一人说,灵床边上有火儿。其人即取火点烟,复坐。而那尸首竟也坐起,立在此人座后。对坐者见之,急道:“诈尸了,你别动!”便让左右二位抬起桌子,使其人自桌下钻出,再放平桌子,而那僵尸就扑到桌面上了。

[2] 清人汤用中《翼駉稗编》卷八“潘媪”条,处于假死状态的潘老太太活了过来,只是打了个哈欠,儿女的大棒子就抡了过来,多亏老太太跑得快,否则也要变假死为真死了。

[3] 这种恶灵附体作祟的观点在西方吸血鬼传说中体现得尤为明显。英国小说家爱德华·本森(不是写007的那个本森)写的一篇吸血鬼故事《阿姆沃斯太太》中,有一段专门谈此:“一个吸血幽灵附上一个活人的身体,将超自然的力量即蝙蝠似的飞翔能力给予这个活人,晚上它享受着血的盛宴。当它的宿主(即那个被附的活人)死了之后,它继续附在尸体上,尸体因此不腐烂。白天它休息,晚上它离开坟墓,继续进行它那可怕的勾当。”在吸血鬼电影中常常有这样的情节,自己的朋友或亲人被吸血鬼咬后,立刻化形为吸血鬼,虽然还保留着亲人和朋友的相貌,但也要毫不留情地把它杀死,因为它已经不是亲人和朋友了。

在线阅读 网:http://www.Yuedu88.com/