谁养艺术家

未完成的画(上)

上回捧着梵高的小画,猛说好,又说,我也不晓得怎么好法,观众可能说:喂,等一等,你说不出道理,凭什么说好?

是的,遇到这么问,我又想跳楼,又想投河。而且跳楼投河也说不清。我知道,人喜欢答案,凡事有个答案这才踏实,这才放心。可我不关心答案,宁可找问题——这些天想想,这幅小画确实是个问题:

第一,梵高初学,本事有限,实在玩不下去。

第二,算了,他只好停在半当中。

这就是我着迷的“问题”。不消说,没画完的画,别说好不好,根本不算作品。红烧肉没煮熟就端上来,花衬衫没锁边就卖给你,不像话。美术史千万张画,哪有画不下去就算了不起?没有。

不过凡事都有例外,都有异数,遇到大天才,历史会放他一马,甚至被天才带向新的历史。梵高活着时,历史不理他,但他撞上一个关口,就是十九世纪中叶到二十世纪初,印象派画家正在干历史陌生的事。

所谓前卫画家,就是事情做得忒早了,历史看不惯,看不懂,看不见。我们今天看梵高,多好啊,没问题啊!可当时看来,梵高完全是在乱画,别说沙龙,连印象派的破展览也没他的分,他生前大概只有一次非正式“展览”:他瞧见毕沙罗他们写生回来,赶紧奔回去,拎着自己的画搁在路边,献给哥们儿看,就像现在考前班的小子巴结美院本科生一样。

美术史对印象派有太多说法,都有道理的。今天我借梵高这幅小画,把标准放到很低很低,单从一个角度说事,就是:

“未完成的画”。

“未完成”对应“完成”。十九世纪前,几百年,逾千年,不管什么画都有“完成度”,都有可遵循的标准。其中有过度完成的,譬如《蒙娜丽莎》(Mona Lisa),有刚巧接近完成的,譬如哈尔斯(Frans Hals)那幅男孩的肖像,但你很难在十九世纪前指出一幅画,说:

啊呀!这幅画没画完?!

到了印象派,绘画渐渐偏离老规矩认定的“完成度”。他们未必清楚到底画到什么地步,才算完、才算好,他们也在“摸着石头过河”,但他们的大胆妄为,不是激\_情啊、创新啊这类空洞的指控,而是,简单说:画家的角色变了。

十九世纪之前的几百年、几千年,不管宫廷画师还是小画匠,大致属于服务行业,这种高级服务和社会维系着严格的供求关系,换句话说,每幅画都是“任务”,都是“订件”。

注意,不是“商品”。商品对应假定的市场,“订件”,是有实实在在的主人指定你、委托你,弄一件作品,然后放在早就安排的位置上。古代画家可不是自己高兴画着玩,而是为各自的东家服务的。古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴,雕刻与壁画全是城邦、教堂、广场、宫殿的摆设。十五世纪到十八世纪,王公贵族的需求多样了,肖像画之外,逐渐衍生了历史画、风俗画、风景画。

大卫《拿破仑加冕礼》(The Coronation of Napoleon),是新皇登基的大场面,绝对国家一级工程。画完了请拿破仑看,拿破仑背着手走来走去,没话说,然后,对画家脱帽致敬——大卫是新朝的文化部长,不晓得是画了这幅画当上呢,还是当上后才能拿到国家工程。据说他非常专断,还整死过人。

那位意大利十五世纪壁画家格佐里,特意把自己的脸混在《博士来拜》图的人群中,还竖起四个手指,什么意思呢?因为他拿到四百弗罗林佣金。当时一个画家的全年生活费,据说才四五个弗罗林,格佐里要把这笔大赏金永久性留在画中,告诉后人。

伦勃朗(Rembrandt)的佣金是多少呢?不知道。大名鼎鼎的《夜巡》(The Night Watch)是阿姆斯特丹警察公会的订件,画完后,公会不喜欢,他从此倒霉,生意清淡,穷下来;哈尔斯六七件最辉煌的大画是国民卫队的订件,画里的军官,有名有姓,军旗和徽章,有根有据,现在挂在他度过晚年的养老院里:他死后,遗物是三条被褥,一个食物柜,一张桌子。

类似的案子讲不完。我们今天瞧着名画大叫:艺术啊,艺术啊,其实都是订件——你拿了四百弗罗林,哪有不画完的道理!

那么,难道画家不为自己画画吗?有的。早年伦勃朗画他太太坐在他腿上,举杯欢笑,显然为自己画的,他晚年清贫,境界却是高了,老是画自画像。委拉斯凯兹的《宫娥》和《侏儒》系列,也不像是指定任务。不过他的人就属于皇家,再怎么玩儿,作品归属皇家。

古人有没有未完成的作品呢?有的。安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的一幅贵族青年肖像,画到一半,俊公子死了;另一件贵妇-人小肖像,背景画好了,不晓得什么缘故,脸部和大裙子不画了。

文艺复兴和巴洛克也有不少未完成的画,现在作为文化遗迹展示。大都会博物馆有两件,四分之三还是单色稿,使我知道十六世纪的颜料和作画程序,和十九世纪完全不同。

好了。从什么时候开始,一幅“没画完”的画也可以被接受,被赞美?大致要到印象派。但历来说起印象派,都在艺术上谈是非,关键一步,其实是艺术的功能变了,供求关系,供求方,也跟着变。粗粗概括:进入十九世纪,英国工业革命成功,法国共和政体出现,资产阶级抬头,现代文明确立。贵族、教堂,仍然需要画家,但越来越多的富裕家庭也爱买画。买主一变,市场也变,绘画的需求、主题、趣味,大幅度翻新。

艺术史大致不谈这些,唯在艺术上做文章。直到二战后出现“艺术赞助史”,这才揭示“谁养艺术家”——这个命题,倒是受了马克思学说的影响——很简单:宫廷画家,宫廷养,伦勃朗、哈尔斯加入画家同业公会,才能对外接活儿。印象派时期——也许再早一点——个体画家出现了,直白地说,就是单干户。我在纽约,美其名曰是个“自由职业画家”,交税时,个人身份填写的是法律名词,叫做“self-employed”,就是“自己雇自己”的人。

总之,十九世纪中期的画家群体不再是领取任务的人,而是等有钱人买。现代意义的画廊,画商,开始登场。作品卖不掉,卖不高,画家宁肯受穷,由着性子自己玩。既是自己玩,画什么,怎么画,画到哪一步算完,当然自己做主。

这个过程,我,还有我的老师一辈,都经历过。虽然和欧洲的情形不同,但“文革”中的画,全是指定的:上面要你画,求之不得,上面否决了,你得认,上面要你改,你就得改。我那时知道米开朗基罗也得遵教皇命改大作,我算什么呢,那就改吧——好了,“文革”一过,艺术家的尾巴纷纷翘了起来了,不听话了,虽然各人处境不同、性格不同,翘法也不同。简单说,十九世纪正是欧洲艺术家翘尾巴的时代:我要这么画,我画没画完,你管得着吗?

漫长艺术史,画家的身份从巫师、奴隶、工匠、同业公会会员、宫廷贵族画师,一步步变成自由人,“自己雇自己”——观众或许会问:艺术家给养起来接活儿好呢?还是独立自由好?

各有各的好,各有各的不好。给人养着,出一种艺术,自己养自己,出另一种艺术。达芬奇的时代出不了梵高,安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的时代出不了伦勃朗。有人要,等人要,各有甘苦,大家知道,梵高最动人的冤案之一,是卖不出画。但事情或许被弄反了,我们忽略了顶顶关键的问题:在他的时代,没人要他画画。没人对他说:嗨,文森特,画个男孩站在海边好吗!或者说,画个向日葵给我家里墙上挂挂!

没有,一个也没有。

自由造就了梵高,自由弄死了梵高。梵高死后,那位太太买了他两百多幅画,其他散失了。二战前后, 欧洲画店很容易买到梵高的画。他画了六幅向日葵,其中一幅给日本人买去,二战时美国人轰炸大阪,那件向日葵炸没了。八十年代日本一家公司又买回一幅梵高,价钱是战前的几百倍。

如今谁不崇拜梵高的向日葵?那幅海边的小子,有人喜欢吗?我不知道。杜尚有句话:“一件艺术作品的名气,取决于被谈论的次数。”一百多年来,关于梵高的谈论数不清,这幅小画有人谈吗——我要纠缠它,我的讲述也未完成,下回仍然谈论“未完成的画”,希望大家别嫌烦。

正巧,今年夏季,伦敦考特尔德学院举办了特展《未完成的名画》,展品涵盖文艺复兴到印象派的大量未完成作品。可惜不能去看,也可惜我手边的资料实在太少。倘若各国美术馆准许我随意引用各馆电子版图像,我的“旁征博引”的能量,可就大了多了。

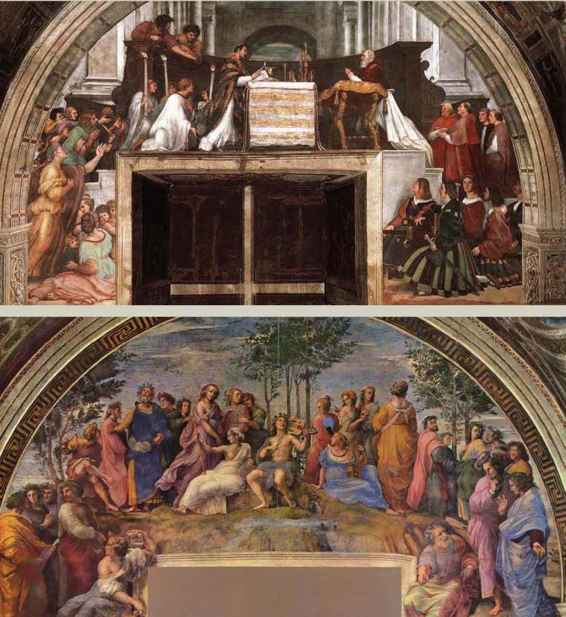

上图:拉斐尔《博尔塞-纳的弥撒》(The Mass of Bolsena),1512年,现藏于梵蒂冈博物馆;下图:拉斐尔《帕尔纳索斯》(The Parnassus),1510——1511年,现藏于梵蒂冈博物馆。

《菲利普四世像》。上左图:1644年,现藏于美国弗里克收藏馆;上右图:1650年代,现藏于西班牙普拉多博物馆;下图:1634——1635年,现藏于西班牙普拉多博物馆。

左页:伦勃朗《夜巡》(The Night Watch)局部,1462年,现藏于荷兰国家博物馆;右页:格佐里《博士来拜》(Journey of the Magi)局部,1459——1462年,现藏于意大利佛罗伦萨美第奇宫——请注意:上图前方正中,下图右起第四人,就是画家格佐里自画像,并竖着他的四个手指,代表四百弗罗林。

大卫《拿破仑加冕礼》,1805——1807年,现藏于法国卢浮宫博物馆。

安格尔《让-皮埃尔-弗朗索瓦·吉利贝尔》,1804——1805年,现藏于法国安格尔博物馆。

安格尔《莫瓦特歇夫人画像习作》(Study for Portrait of Madame Moitessier),1856年,现藏于法国安格尔博物馆。

大图:荷兰克勒勒——米勒博物馆展厅;右上图:画商保罗·杜朗-卢埃尔;左下图:梵高《海边的渔夫》——梵高这幅小画为什么好,怎样好,我当然知道,也可说说:那是三五人聚会,一时兴起,彼此闲聊的话题,不该在有限的节目时段,喋喋评析。我要诸位“看”,不求非得“懂”。节目是为观看而谈,大家先看,看了再说——“再说”的意思,即不必说了。凡能言说的物事,用不着画,画得好,则语言便是多余。

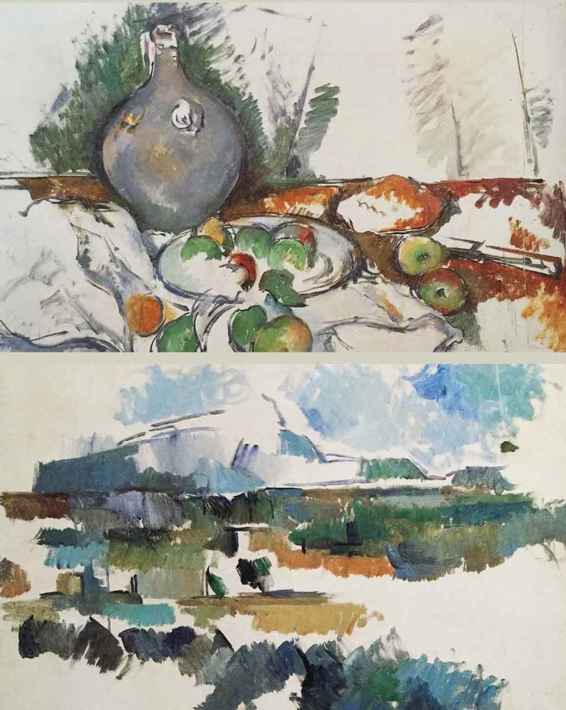

上图:保罗·塞-尚《有水壶的静物》(Still Life with Water Jug),1893年,现藏于英国泰特美术馆;下图:保罗·塞-尚《圣维克多山》,1904年,现藏于瑞士贝耶勒画廊——留着布白,率尔停笔的塞-尚,别说在欧洲美术史,就是在印象派小史中,也是第一位。他可能根本没意识到画布尚未填满。据我所知,塞-尚从未留意过任何中国水墨画,从不知什么叫做“逸笔草草”。但上世纪三十年代,上海美专与杭州艺专的刘海粟、林风眠及其弟子们(包括木心),都声称他们热爱塞-尚,理解塞-尚。这是美好的误解,与塞-尚生前的被误解,并非同一种。

在线阅读网全本在线阅读:http://www.yuedu88.COM/