北欧的民间传说

环顾当今的德意志,看看这个民族的品性特征,看看他们特殊的思维方式,以及他们真实的语言氛围,他们在哪儿呢?读一读塔西佗吧,你将会在那里找到他们的独特品质。

——约翰·哥特弗雷德·赫尔德,1767

多年以来,哥本哈根一直是制造北欧神话的权威作坊,在那儿,德意志碰到了斯堪的纳维亚,而过去也和现在相遇。丹麦国王腓特烈五世(Frederick V)于1746年继位后就立志要把王国的首都变为一座艺术之都,从而改变丹麦王国的粗鄙形象。十八世纪五六十年代,他曾邀请了许多著名的文人雅士,保罗·亨利·马利特([Paul Henri Mallet]1730—1807)就是其中之一,他在1752年时被委任为宫廷法语文学教授。在要么不懂法语、要么只是略知一二的那些宫廷听众中,这位教授发现自己可以有很多空余的时间。“然而”,一位早期的传记作家写道,“他充分而有效地利用了这些空闲时间”。1755年,马利特发表了大部头的《丹麦史导论:古代丹麦的宗教、法律以及风俗习惯》。第二卷——对导论进一步的补充说明——于翌年发表,题为“凯尔特人——特别是古代斯堪的纳维亚人的神话与诗歌的永久典范”。(其中,凯尔特人再次被视为一个与日耳曼人具有相同血统的民族)颇具讽刺意味的是,一个讲法语的瑞士人将会推进北欧的文艺复兴。

马利特的著作深受孟德斯鸠思想的影响。他在序言中提到了北方精神及其与气候的关系,以及它最大的贡献——欧洲拥有的自由(马利特补充说这是一个众所周知的事实)。而且,他同孟德斯鸠一样,将《日耳曼尼亚志》作为最重要的史料,经常从中汲取资源。但与后者不同的是,他将斯堪的纳维亚人擢升为北欧的象征:他们赢得了通常多为德意志人所拥有的那种赞扬。丹麦国王很高兴地看到斯堪的纳维亚成为欧洲人民的摇篮,嘲笑且摧毁了罗马人的势力,并建立了现代君主国。在称赞这些专属于斯堪的纳维亚人的丰功伟绩时,马利特利用了一个事实,即“北方”同样包含了德意志人和斯堪的纳维亚人。在他的《丹麦史导论》中,辛布里人(Cimbri)——一个著名的日耳曼部落——进入丹麦领土,在那里定居,并以此作为他们的发祥地。含糊不清是一个慷慨的主人,对于马利特来说,塔西佗是“关于古代德意志的优秀史学家”,通过他可以理解斯堪的纳维亚人的过去。尽管大多数人——比如布雷斯劳和柏林的赫兹伯格——不同意这种说法,而是继续将德意志视为发祥地,并且宣扬它过去的伟大,但在北欧大家庭中,把斯堪的纳维亚人(还有冰岛人,有时还包括不列颠人和法国人)视为德意志人“真正的兄弟”大多没有什么争议。

马利特在宗教方面的广泛兴趣是他与孟德斯鸠之间存在的又一个重要的差异。自人文主义时代以来,德意志祖先的宗教虔诚就为人们所颂扬,但对他们宗教的认识却包括了从野蛮宗教和异教信仰到真正的基督信仰等各种不同的解释。正如马利特所言,宗教现在被认为是一面“忠实可靠的镜子,从中可以看到[一个民族的]精神”,它也因此得到了进一步的审视。在马利特看来,塔西佗所看到的那些优良的风俗根本上是因日耳曼人的虔诚而产生的。然而,谁是他们虔心敬拜的北欧神灵?庆幸的是,塔西佗没有对此提供现成的答案。提出奥丁神(Odin)——“一种新宗教的建立者”——的是另一部不同的文本,北欧神殿偕同这位神祇一起进入了马利特的著作中,并由此引起了欧洲的关注。

《艾达》(Edda)是一部古代北欧的诗歌和散文作品集,写于13世纪的冰岛(一些作品的年代甚至更为久远)。该书充满各种关于以奥丁为首之诸神的北欧神话,其中,奥丁统御着阿斯加德(Asgard),以及弑龙英雄希格尔德(Sigurd)。通过借助于一位熟稔北欧诗歌且住在哥本哈根的冰岛学者,马利特在自己那本《丹麦史导论》的第二卷中加入了一部分《艾达》的法语译文。这在整个欧洲的法语读者中引起了轰动。原始和原生的风格不断被人们宣扬为可以替代精致繁复之风的审美取向。当时,让-雅克·卢梭的最新著作即崇尚人的一种原初状态,并且将这种自然的、原始的文化视为一种优越于城市矫揉造作之风的典范。反对华美细腻的诗歌是当时的一种风尚。《艾达》——它以押头韵的诗句传达着这种朴实的歌谣——符合这种要求。

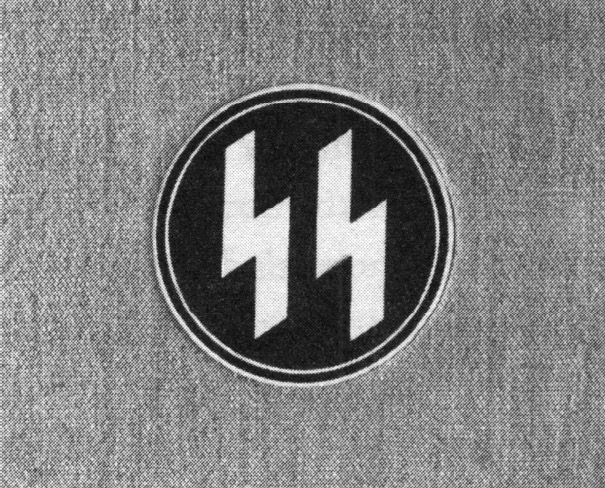

此外,《艾达》当中一些五花八门的神话还为那些如尼文(rune)刻石[1](比如拉姆松[Ramsund]刻石,该石发现于瑞典的东南海岸,记述了希格尔德的故事)提供了主题素材。与其他碑刻铭文一样,这些如尼文刻石也构成了丰富、真实的历史遗迹,而对于那些不满足于仅仅依赖塔西佗的德意志人来说,这些刻石正是他们十分需要的东西。这些北欧的古文字——其中一种多缝制或者出现在上百万件衣领和文献当中,象征了第三帝国中肆虐的恐怖——还展现了一种具有相当高度的文化:基于这种情形,马利特重新解释了塔西佗那个被广泛用来断定日耳曼人不通文墨的说法。为了使他对北欧蓬勃的文化景象的叙述更为充实,也更为详尽,马利特还在自己的著作中谈到了那些不久前在假名凯尔特诗人莪相(Ossian)的那些流传的诗歌中崭露声望的吟游诗人。在过去的时代,这些吟游诗人不仅会赞颂那些神祇和英雄,而且还会赞美那些想要永垂不朽的首领。马利特则提醒他的读者,诗歌——正如塔西佗所言——是过去的编年史书。

插图9:SS(纳粹党卫军)的如尼文标识,希姆莱档案集中的照片B辑封面。(胡佛研究所档案馆)

马利特的著作甫一问世,海因里希·威廉·冯·盖尔斯滕贝格(Heinrich Wilhelm von Gerstenberg)——哥本哈根德意志人圈子中的一员——就十分欣喜地说:“我们是一个原始的民族,我们说着一种原有的语言,所有我们在历史、神话以及风俗中看到的都是我们自己原本就有的”。16世纪的历史学家曾经赞美过他们这个原始的民族,17世纪的语言学家则颂扬过他们所说的那种原初的语言;如今,在一个浪漫主义者强调天才的原创性高于一切的时代,盖尔斯滕贝格以及与他志趣相投的作家都将一种原创的神话纳入他们的遗产当中。正如盖尔斯滕贝格的《一位吟游诗人的诗》(A Skald's Poem)这一书的标题所强调的那样,这种神话源于北欧:对斯堪的纳维亚吟游诗人(the Skald)的明显借鉴透露了它的主旨,对此,其中的第一首诗很快就进入了主题:“布拉加(Braga)的诗歌响彻星空……”关于布拉加,盖尔斯滕贝格在“关于《艾达》的语言以及诗中典故”的注释中作出了解释,即他是北欧的诗歌之神。他最终取代了古希腊和罗马神话中的阿波罗,而后者所领导的诸位缪斯曾是人文主义者吁求灵感和鼓舞的源泉。这不仅仅是一个名称的变化,更为重要的是,它反映了一种典范的变化。如今,德意志的诗人应该像规避拉丁语一样避开古典神话;他们应该讴歌那些原创的神话,而“原创的”即意味着“北欧的”。斯堪的纳维亚人和德意志人之间这种所谓的亲缘关系不仅助益于斯堪的纳维亚人对于德意志过去的诉求,而且还有助于利用北欧的素材来填补德意志传统中的空白。

盖尔斯滕贝格的一位朋友弗里德里希·戈特利布·克洛卜施托克([Friedrich Gottlieb Klopstock]1724—1803)——同时也是马利特在丹麦宫廷时的同代人——同样热衷于把北欧传统视为德意志的遗产。“我曾在自己早年的颂歌中使用过希腊神话”,他在1767年跟一位具有类似倾向的朋友谈及此事时还特别拿20年前创作的一首诗歌来作为例子,“我现在去除了它们,并且在新作和旧作之中植入了我们祖先自己的神话”。奥丁打败了宙斯,同时也征服了克洛卜施托克的诗歌。然而,比简单的替代更为必要的是:德意志的诗歌应该表达德意志的文化和习俗。就在他修改自己颂歌的同一年,克洛卜施托克创作了他的戏剧三部曲的第一部,[2]讲述的中心是歼灭罗马军团的赫尔曼。这位日耳曼的领袖再一次听到了战斗的号召。当他于16世纪首次出现在舞台上的时候,他讲的还是拉丁语。从那时起,他开始摒除许多罗马的特征;如今,克洛卜施托克则希望,赫尔曼能够被赋予德意志的精神。

作为魏玛古典主义时期之前最负盛名的作家,克洛卜施托克认为他之所以能够被邀请到哥本哈根,乃是得益于他的《救世主》第一卷给腓特烈五世所留下的印象。作为对这部宗教史诗的一种“[国王的]赞赏的表示”,国王的资助比较适度,既不吝啬小气也不阔绰无方,却远远超过了克洛卜施托克在其他地方所能期望的结果。克洛卜施托克出生于哈茨山(Hartz Mountains)[3]附近一个名为奎德林堡(Quedlinburg)的中世纪城镇,他是家里17个孩子中的老大,曾在普福尔达学校(Schulpforda)[4]——萨勒(Saale)河畔的一所寄宿学校——上过学。这所学校保留了昔日修道院的那种学科特色,这位初露头角的诗人像该校历史上的其他著名毕业生一样(包括著名的哲学家费希特和尼采),具备扎实的古典学基础。随后的神学学习完成后,[5]他做了一名普通的家庭教师(但并不长久)。在游荡不居的生活中,他四处寻找安身立命之处。当他在丹麦的首都落脚时,他没有想到自己一待就是20年。但这个“德意志的丹麦边境”是如此宜人:宫廷中能够听到他的母语,而且6个贵族家庭差不多都是德意志人——更何况包括盖尔斯滕贝格在内的那些德意志侨民圈子。在这种环境中,克洛卜施托克不仅完成了他的《救世主》,而且也在德意志历史方面进行了创作,从而成为一名“宗教诗人和爱国诗人”。在克洛卜施托克看来,祖国的历史应该再一次成为诗歌,为此,他只需恢复那种吟游诗(Bardiet)的传统。

一个新词似乎就意味着某种新事物的诞生。然而,一直希望承接现在和过去的克洛卜施托克暗示说,吟游诗这个词只是之前很少被人用到而已。德意志人曾经有“吟游诗人”(Bard),而且塔西佗这位“值得称扬的朋友”证实了吟游诗人(barditus)的存在;因此,为什么不重新使用吟游诗呢?克洛卜施托克将其定义为一种以历史上著名人物与重大事件为主题的文学体裁,它忠于事实,部分用来歌唱。他那三部以赫尔曼为中心的吟游诗就是依照这种诗歌体裁来创作的。出于忠于历史的考虑,诗人以塔西佗的著作为凭据,这在他作品的注释当中有所体现。舞台上的唱诗队提醒日耳曼的武士:“你们是马纳(Mana)的后裔”,其中的注释解释说,马纳是德意志祖先的名字,即塔西佗所提到的那位神圣的英雄。舞台上的那些历史人物同样是从塔西佗的作品那里拼贴模仿而来:视死如归的勇敢和忠诚、心直口快以及对荣誉和虔诚的信仰。克洛卜施托克在一封写给熟人的信中开玩笑地说:“我想你对塔西佗的阅读肯定没有我认真,”他还补充了自己根据塔西佗的叙述所创作的那些戏剧中的一些具体的例证。在某种程度上,吟游诗就是诗歌形式的《日耳曼尼亚志》。

最能说明克洛卜施托克受惠于塔西佗的,是一段摘自《日耳曼尼亚志》的文字,在克洛卜施托克看来,这段被他用在剧作中的文字“必定会温暖任何一个传统而坚强的德意志心灵”。他对这段话的期许同时也是他对这部戏剧(以及相关主题的诗歌)的希望。克洛卜施托克认为,不论是谁,只要用德语写作,都应该被视为德意志人;历史和共同的文化将教会他们以德意志人的身份来思考。凭借他对“忒斯科(Thuiscon)语言”无法消泯的热情,克洛卜施托克坚定地立足于17世纪语言学家的传统之中,而他的这种立场则使他的同时代人想起了一个世纪前“丰收学会”中的一名倾向更为极端的成员。他的一首颂歌描述了“我们的语言”,“曾经的我们已在岁月之中愀然黯淡,当塔西佗看到我们时:我们独立而纯洁,独一无二”。为自己“纯洁的切鲁斯坎血统”感到自豪的克洛卜施托克,梦想着能够以这种血统来书写自己那位君主的成就,梦想着他能够回到那个古老的时代与他的君主并肩作战。“我希望你能知道”,他对自己幻想的后来收信人说道,“亲历诸事乃是吟游诗人的职责”。

克洛卜施托克这位吟游诗人吸引了众多的追随者,其中最著名的是在哥廷根成立林苑社(Union of the Glade)的诗人们(哥廷根林苑社[Göttinger Hainbund])。与克洛卜施托克一样,他们也自诩为吟游诗人,甚至选择那些可疑的吟游诗人的名字来作为他们的笔名,他们在自己的诗作中强调北欧元素和民族元素。但他们的诗歌流传并不长久;这些诗人很快便被人们遗忘。然而,如果不想背负恶名,匿名倒是一件幸事。

约翰·哥特弗雷德·赫尔德(1744—1803)发现自己某一天也身在“吟游诗人的那片古老的德意志林苑之中”。赫尔德出生于东普鲁士的莫龙根([Mohrungen]今波兰北部的莫拉格[Morag]),他在11岁时为他刚刚去世的弟弟——“这是他在这个世上失去的最珍爱的人”——写了一首诗,体现出了自己对诗歌的倾好。后来,他带着这座只有两千居民的小城无法容纳的才智和旨趣,远赴柯尼斯堡,永远离开了他出生的地方,并且再也没有见到自己的双亲。他在那儿学习了神学以及其他的学问,并且追随康德学习了哲学。尽管赫尔德为赚取生计而兼职教书,但他仍然抽出时间完成了他的第一项重要研究,即1764年的《论勤奋在几种后天习得的语言中》(On Diligence in Several Learned Language)。这项研究包含了他此后一生所持有的观念:各个民族因精神相异而有所不同,这种差异在一定程度上取决于气候和环境的影响,并且最为清晰地体现在它们各自的方言和本土文化当中,或者说体现在它们的民众文化当中。对于这种观点,孟德斯鸠想必不会有什么异议,关于孟德斯鸠的著作,赫尔德曾经写过《阅读孟德斯鸠的思考》(Thoughts While Reading Montesquieu),但他的思考最终使他走得更远,他将一个民族设想为一个有机的整体,它的精神充盈着一种神话般的品质,而且他还断言,只有人民的艺术形式才是真正的艺术。

在一篇评论马利特的文章中,赫尔德对原创的北欧神话大加赞赏,认为该神话可以合乎情理地被称为德意志的神话,因为它来自——正如他后来的一种表述——一个“相邻的德意志部落”。对于一个民族来说,坚守自身的文化是至关重要的。对此,他在1767年左右撰写的《论德意志新文学的片断集》(Fragments on Recent German Literature)中断言:“一个民族所能遭受的最大伤害莫过于夺走她的民族特征,尤其是她的精神和语言”。这对于一个没有国家的民族来说尤其如此,而且正如他在研究德意志文学的历史发展时所揭示的那样,这种共同的语言和文学仍然为全德意志民族共同拥有。培养对两者的兴趣再次成为一种爱国的责任。然而,令赫尔德苦恼的是,他的同时代人中,极少有人会关心这样的一种责任:

环顾当今的德意志,看看这个民族的品性特征,看看他们特殊的思维方式,以及他们真实的语言格调,他们在哪儿呢?读一读塔西佗吧,你将会在那里找到他们的独特品质:“德意志的各个部落从来没有通过与其他民族结合而玷\_污[entadelt]自己的纯洁,他们构成了一个特殊的、纯正的、原始的民族,它本身就是自己的原型[Urbild]。甚至他们的体格发育也是相同的,虽然他们人数众多……”如今,看看你的四周,可以说:“德意志的民族已经因与其他种族通婚而不再纯粹;由于长久的奴役,他们完全丧失了自己的品性;他们对专制强权的模仿要比其他民族更为持久,而在所有的欧洲民族中,他们最不像自己”。

在移译塔西佗的文本时,赫尔德的用语遵循了他自己的语言学理论。德意志祖先的纯正性主要体现在文化和语言方面;相对于那些卑劣的模仿,他们是“原始的”;他们构成了自身的“原型”。鉴于塔西佗笔下,那些日耳曼部落是“一个除了自己之外和其他种族毫不相似的民族”,赫尔德尖锐地指出,他那个时代的德意志人和其他民族都很相像,只是与自己不同。然而,他们并没有丧失一切:他们还有自己的典范,并且由极富洞见地“揭示了诸事物之精神”的塔西佗呈现给他们。

这个德意志的文化民族处在一个可怜的状态之中,“丰收学会”过了一百多年后,它仍然在格调、文学以及社交方面渴望着法国式的风格。对外国文化的狂热追捧忽视了这样一个事实,即各个民族在品质特征上都彼此不同,关于文化的发展和成就,每个民族都持有自己的评判标准。对于强调民族享有自决权利的赫尔德来说,所有语言的声音都是美妙的。然而,在一种爱国情感的罕见的蓬勃洋溢中——这与腓特烈大帝的旨趣恰恰相反,因为他的好战品性和亲法情节不会使他对这种爱国热情产生丝毫的共鸣——他还是详细阐述了德语及其诗歌在天然质朴方面的特殊美感:

让我们假设一个罗马人描述我们的语言,就像塔西佗描写我们的土地一样:“它荒野遍布,气候粗劣,举止表情愠怒凝肃”——如果他对他们的语言有较为深入的了解,他就会将这种语言视为吟游诗人的歌谣,这些歌谣因其沙哑的语调、低沉的音色以及浑厚饱满的声音而值得赞扬:“与其说这是说话,不如说是德行的共鸣”。既然这些歌谣同时表达了对诸神以及我们民族先祖之坚毅顽强的颂扬,而且是民族英雄和拯救者们歌唱战斗和凯旋的绝响……那么为什么我们要为这种和谐的共鸣而感到尴尬?

作为“我们先辈”的古老歌者使用这种和谐一致的语言,创作出了承载着德意志精神的“质朴无华的歌谣”,而且幸运的是,他们的诗歌在赫尔德时代的民歌中保存了下来。

唤醒这种古老的民族精神的,不仅有塔西佗的著作,而且还有民间传说。尽管大多数的精英都对法国的文化抱有好感,但在“那部分被称为人民的备受尊崇的民众”中间却几乎不会发现这样的倾向,这些民众用自己的方言讲话、歌唱和思考。这与尤斯图斯·穆泽颇为相似——赫尔德曾将前者的《奥斯纳布吕克史》的导言编入后来推动狂飙突进运动(Sturm und Drang)发展的一卷颇有影响力的文集中。然而,相比于政治问题,赫尔德更关心诗歌,他认为普通民众是那种民族精神的真正担纲者:德意志的民族精神就在他的人民之中。在赫尔德的著作中,Volk已经从先前的政治社会性术语改造为一个意识形态术语。他交替使用Volk和“nation”指代“民族”并非出于疏忽,而是出于信念。

赫尔德的思想强化了先前由克洛卜施托克——被别有用意地誉为“我们[德意志]民族(Volk)的桂冠诗人”——神话学家保罗·亨利·马利特、历史学家尤斯图斯·穆泽以及政治哲学家孟德斯鸠所构想的那些观念。就像这些人一样,赫尔德在文化上界定德意志民族时,同样诉诸塔西佗的著作,过去活生生的民族精神现在仍然保存在Volk的语言和传统中。赫尔德的民族主义并不具有沙文主义的倾向:他对德意志人提出的明确要求——积极地接纳自己的语言、神话、诗歌以及自决的权利——适用于所有的民族,并且融入他那充满希望的人性观念中。赫尔德从来没有提到血统,而且也明确拒斥“种族”(“race”)这一含义模糊的术语。但民族(Volk)及其精神会脱离作者而拥有自己的生命,这会让它们的作者像魔法师的学徒一般,看得目瞪口呆。

[1] 如尼文字是北欧的一种古文字,主要在古代的斯堪的纳维亚和不列颠使用。至今发现最早的如尼文石刻文为150年左右的刻文,中世纪以来,随着基督教传入北欧,如尼字母逐渐被拉丁字母所取代。“如尼”一词的意思是“神秘的”,因而这套字母被认为包含着可以占卜的神秘因素。

[2] 三部曲分别是《赫尔曼战役》(Hermann Schlacht)、《赫尔曼与王公们》(Hermann und die Füsten)、《赫尔曼之死》(Hermanns Tod)。

[3] 德国中部山脉,位于威悉河和易北河之间。

[4] 德国最著名的中学之一,创立于1543年,课程设置比较传统,特别注重古希腊语文学和拉丁语文学的学习。

[5] 克洛卜施托克中学毕业后于1745年入耶拿大学学习神学和哲学,翌年转入莱比锡大学学习神学。

在线读书:http://www.yueDu88.coM/