最优秀的雅利安种族

日耳曼民族……是一种纯洁的种族……他们巨大的成功和极其长远的影响归功于这种纯洁性……这种特性自塔西佗时代以来就为人们所强调,直至今天。

——路德维希·席曼(Ludwig Scheman),1910

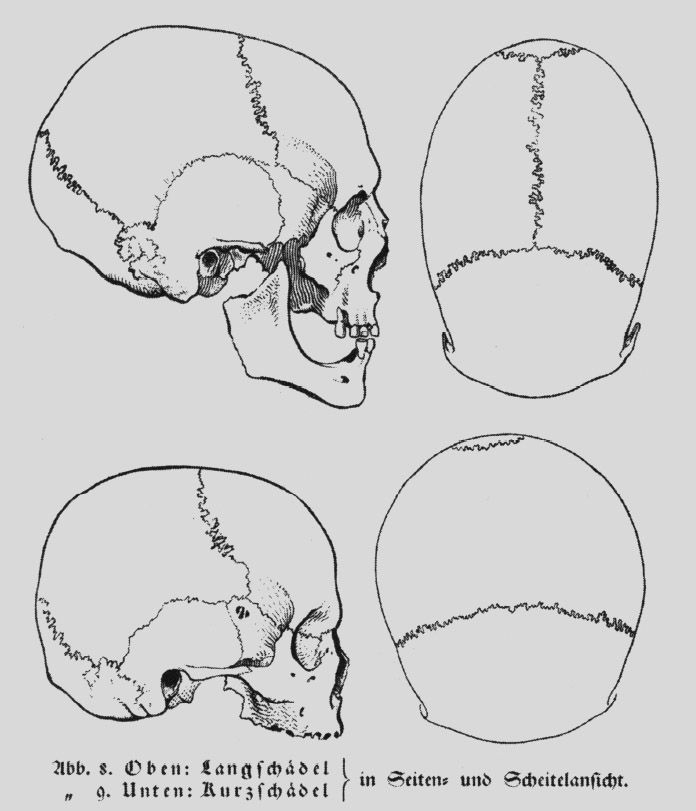

种族主义可以被定义为一种对固有的种族差异的信念。这些差异被认为在体格特征上是可见的,而体格特征则与智识和文化特征相关。一个种族的各种具体特征的总体性状决定了这个种族在种族等级体系中的位置。尽管种族主义者的思想可以追溯到中世纪,但直到18世纪中晚期,“科学的种族概念”才得到发展。许多植物学家和动物学家试图“去读取大自然这部书”,旨在将每种动植物归置到具体的纲、目、属之中。以这种分类法的名义,科学家们很快就对各类人种进行了评估测量。人类个性被化约为所谓的外在特征,比如人的颅骨容量和皮肤颜色。18世纪60年代,多才多艺的荷兰艺术家和解剖学家彼得·坎珀(Pieter Camper)曾设定,从颌骨到前额所划的一条线与连接鼻子和耳朵的线之间所构成的角度是面容美观的一种标准。这种“面部角度”最初是作为雕塑家和画家的一种指导原则,但很快便被挪用在种族方面。数十年后,一位名为安德斯·莱茨厄斯(Anders Retzius)的瑞典人类学家测算了人类颅骨长度和宽度的比值。这种“头部指数”(“cephalic index”)不久便被用于区分两种类型的头骨:宽型颅骨和长型颅骨,在希腊语中分别为“短头颅”(“brachycephalic”)和“长头颅”(“dolichocephalic”)(举个例子来说,海因里希·希姆莱就属于短头颅类型,这多少有些让他懊恼)。在整个19世纪,科学家们都会四处搜寻那种错误测量(mismeasuring)人类的解剖学。但搜集的数据愈多,结果也就愈不显著。科学失败之处,偏见就会乘虚而入,而观察也会屈从于意见。正是在这种学说的大杂烩中,白种人成了居优势地位的人种。

插图10:根据彼得·坎珀所绘的面部角度。(弗朗西斯·A.康特维医学图书馆,波士顿医学图书馆,fNC760. C15.)

插图11:君特(Günther)《种族人类学》(Rassenkunde)中的头部指数插图。(哈佛学院图书馆,威德纳图书馆,Ger 330.435.)

约翰·弗里德里希·布鲁门巴赫(Johann Friedrich Blumenbach,1752—1840)是哥廷根大学的一位国际知名的科学家。作为一名医学教授,他以极大的热情致力于他所热衷的解剖学,正是这种热情,使他还是孩童的时候就曾把一些家养动物的骨头藏在了自己家的卧室中(管家却一点都不觉得有趣)。当时有人曾打趣说,这正是“他那著名的颅骨收藏的一个不起眼的开端”。布鲁门巴赫曾发表了关于那264颗头骨的头盖骨测量研究,这为头盖学(craniometry)打下了基础,同样,他的学位论文《原始人种论》(On the Natural Variety of Mankind)则是现代人类学的奠基之作。后者帮助确立了高加索人种这一名词,而布鲁门巴赫的同事克里斯托夫·迈纳斯(Christoph Meiners)——如今已经鲜为人知,这也是他的幸运——则把高加索人种引介到种族主义者的话语体系中。博士候选人布鲁门巴赫想知道,究竟是什么“改变了繁衍机制,使得如今产生了较差的和较好的子孙后代,并且无论如何都与其最初的先祖大相径庭?”这种退化被定义为偏离原始种属的现象,起因是气候变化或生活方式的变化,以及“不同种属[例如‘种族’]间的杂交”。德意志祖先并没有与外部族群进行杂交,因此他们能够体现“因没有与任何民族结合而受到影响的那种纯粹的民族面貌”。然而,由于当时气候条件发生了变化,德意志民族出现了混交,而“我们祖先的高大身-躯,只用于战斗的勇力,以及他们……凶暴的眼睛”这些特征在布鲁门巴赫同时代人当中鲜为人见就是这种退化的证明。德意志人已经不再是“日耳曼人”(Germanen)。这种不绝于耳的怨斥不再是关于文化和道德的败坏,而是生理上以及种族上的根本退化:那种“凶暴的蓝眼睛”已经失去了他们往昔的光辉。

布鲁门巴赫并不是一个种族主义者。作为一个人类同源论者,他笃信人类的统一性;作为一个清醒的科学家,他将种族之间具有不可逾越之界限的论断斥为无稽之谈,并强烈地反对所谓的“黑人”智力具有先天缺陷的说法。然而,在他看来,高加索种族不仅是人类的原始种属,而且也是“最为俊美、最为体面的”的种族。通过提升高加索人审美上的优势,布鲁门巴赫含蓄地表明,退化就是衰退没落与差异的消失。他也因此拾起了自己与克里斯托夫·迈纳斯进行的有关人种的著名争论中拒绝承认的种族主义观念。尽管他们之间存在争议,但敌对的两方却共同将高加索人种确立为最高级的人种类型,并且一同把塔西佗视为确凿的证据来源。

布鲁门巴赫曾经是科尔劳施的老师,后者即使在离开哥廷根后,仍然保留着对人类学和解剖学的兴趣。在柏林时,他不仅参加了费希特的讲座,而且还听了洛塔尔·加尔(Lothar Gall)所讲的颅相学(phrenology)——从头骨的表面特征推断智力的一种理论。许多评论者对这个江湖骗子不屑一顾,但其他人却对他给予严肃的对待,永葆好奇的科尔劳施甚至还获得了一个划有标定各等智力之分界线的头骨。种族主义的陈词滥调在学界内外的小册子和庸俗哲学中四处泛滥:“一个民族的血统愈纯粹,也就愈优秀;血统越混杂,也就越低劣”,“体操之父”雅恩即如此宣称。在1814年的夏季,恩斯特·莫里茨·阿恩特(Ernst Moritz Arndt)——另一位意气相投的人——随同雅恩一起拜访了杜塞-尔多夫的科尔劳施(他们两人都给后者的《德意志历史》提出了颇多“有启发的建议”)。在科尔劳施的历史课本出现之前,对塔西佗的种族主义解释就已经有了充分的基础。

后来被誉为德意志之父的阿恩特此前曾游历欧洲并遭受屈辱。他的德语名字不受欢迎(“stank”),他于是就伪称自己是一个瑞典人。在拿破仑战争期间的最后几年,他应普鲁士国务大臣施泰因男爵的要求,撰写了一些政治宣传册,以及一些诗歌,以“振奋和增强[德意志]民族的[爱国]情感”。在那些小册子中,阿恩特对塔西佗有关“日耳曼人”体格面貌和纯洁性的章节重述了不下三次。通过勾勒一个种族的历史——其中,一个民族的衰落乃是由异族通婚引起的退化所造成,阿恩特断言,罗马归于湮灭就是因为它的杂交而不再纯粹。然而,

德意志人却没有被异族所败坏……相比于其他民族,他们仍然保留着自己原始的纯洁,而且一直在慢慢地发展……幸运的德意志人是一个原始的民族。关于我们的祖先,我们从有史以来最伟大的一个人那里获得了大量的证据,他就是罗马的塔西佗。这位杰出的史学家……清楚地看到了我们祖先的价值所在,并且预见了他们辉煌的未来;而迄今为止的历史并未有违他的所见。然而,在所有的事实中,他最为清晰地看到,德意志民族那种只与他们自己相似的纯粹性,以及他们没有混杂通婚的事实对于德意志民族未来的伟大和尊贵有多么的重要;因为他想到了自己的意大利曾一度成为世界的女王,而今却被咒骂、被遗弃为杂种痞子。

通过在自己那些广为传阅的政治小册子中利用塔西佗那段带有种族色彩的叙述,阿恩特同科尔劳施一样,极其显著地拓展了自己的读者群。通过将衰败与退化联系起来,阿恩特构想了一种种族的历史理论,对此,同样受到布鲁门巴赫影响的法国作家阿瑟·德·戈宾诺(Arthur de Gobineau)将会在数十年后发展出有关这一理论的一种最为悲观的版本。

当亚历西斯·德·托克维尔——《论美国的民主》的作者——于1848年二月革命之后出任法国的外务部长时,他将戈宾诺招入了自己的部门。托克维尔察觉到了这位高贵、潦倒而又满怀怨愤的年轻人的才华。尽管这个新职务比戈宾诺此前担任过的任何职位都更好地满足了他在生活中的身份感,但他仍旧怨愤难消,当时,他身任驻伯尔尼的法国使馆秘书,遂携妻女一起搬到了瑞士。其实在某种程度上可以说是返回了瑞士,因为他在那里度过了自己的少年时期,当时,他的母亲与自己的家庭教师私奔,他也因这件丑事而被迫在瑞士的一所高中上学。将近20年后,当他于1849年回到伯尔尼任职时,他并不觉得自己的工作有何棘手之处,只是他的工作环境使他感到颇为沮丧,并且与日俱增,《论人类种族的不平等》的写作也遇到了瓶颈,而其中大部分的内容就是他在驻留瑞士期间所完成的。该著的前两卷出版于1853年,最后两卷在1855年发表,第一版印行了500部,均由作者自己出资。第二次印行是在19世纪末,读者数量几乎没有增加。据说,理查德·瓦格纳(Richard Wagner)在19世纪70年代为了看到这部发行量十分有限的著作,不得不向外乡的一位熟人借取一部抄本来看。这部大部头著作似乎注定要被遗忘。

据《论人类种族的不平等》所言,这个世界居住着“三大特征明显的人种”,他们可以通过肤色来识别,即黑种人、黄种人和白种人。在这些主要的种族之内,还有一些少数族群,比如雅利安人,这是一支“显赫的族系”,同时也是“在白种人之中最为高贵”的种族,其他的种族则随着时间的推移而产生于族间的通婚。最初的三大人种在智力上是不平等的,他们的命运也已注定,“所有人种都不能……避开上帝为其所划定的道路”。德行和才智的禀赋并非出自教育,而是源于天性,白种人“在容貌俊美、聪颖睿智以及孔武强健方面独具优势”。它推动——或者更确切地说,曾经推动了历史的发展。通过将各个文明(他统计了有10个)作为基点来纵观整个历史,戈宾诺发现,白种人中的雅利安—日耳曼种族是人类文明中所有璀璨精华的创造者。“衰朽昏聩的迦勒底人为年轻而富有朝气的波斯人所接替,摇摇欲坠的希腊为刚强坚毅的罗马所征服,而[罗马末帝]奥古斯都路斯(Augustulus)濒临瓦解的统治则被高贵的[日耳曼]君主所取代。”诸民族的盛衰兴替均由他们各自的种族构成所左右;他们因白种血统的注入而臻于繁盛,衰亡湮没则是由于白种血统的凋零杂乱。戈宾诺的同时代人中有人相信,当前的混乱是暂时的,而且很快就会有所好转。然而,这位潦倒的法国贵族却认为,“现代的各个种族想要找回他们失落的青春”是毫无希望的。白种血统在一个日益混杂的世界中正逐渐消失。戈宾诺相信这种注定的厄运,而不是救赎。

《论人类种族的不平等》事实上将人类历史降格为一种种族的附带现象。这种粗略而笼统的自然主义和宿命论理论以雅利安人和“日耳曼人”(Germanen)作用之减弱来解释当前文化的消沉。在法国文人学士的沙龙中,雅利安人和“日耳曼人”均是耳熟能详的术语。“雅利安”这一用语在戈宾诺著作发表的半个世纪之前就已出现。早在公元前2000年,这一名称最初指代的是某些游荡于中亚草原的印度-伊朗部落,随着威廉·琼斯爵士(Sir William Jones)[1]发表了自己关于梵文、古希腊文、拉丁文之间惊人的语言相似性的发现,“雅利安”这一术语就开始崭露头角。“任何语言学家(philologers)在全面考察这三种语言后,都不得不相信它们来源于一种或许已不存在的共同的语言。”“语言学家”以及其他人继续琼斯的工作,不久,“雅利安”这一用语便不仅被用来指示印欧古语(琼斯对这些语言的共同来源并不想做出推测),而且还被用来指示一种古老的雅利安民族。这种语义的模糊性很快便引起了争论。在英国皇家科学研究院(Royal Institution of Great Britain)举办的一个著名的系列讲座上,德裔东方学家弗里德里希·马克斯·缪勒(Friedrich Max Müller)指出,“也许……最好是在纯粹的生理意义上使用‘雅利安’这一名称,并且只限于指代那种金发碧眼的长头型民族,而不论他们所说的是何种语言”。作为一个神话般的种族——而不是一个语言族群,雅利安人被认为已经征服、殖民并同化了整个世界。

然而,他们确实如人们普遍认为的那样是自喜马拉雅山的高处而来的吗?人们提出把欧洲北部擢升为雅利安种族的另一个发源地。为了使恺撒的日耳曼敌人阿里奥维斯图斯(Ariovistus)成为与德意志的荣誉(Ehre)相关的一个雅利安名字的承负者,语言学家们考察追溯了这些颇成问题的词源含义。就像雅利安人被认为是最优秀的白种人一样,日耳曼人也成为雅利安人中最为出类拔萃的民族。到19世纪50年代中期时,按照当时戈宾诺的一位德意志追随者的说法,把古代德意志人当作最高贵的雅利安贵族已是不言自明的事实。

除了阴郁的悲观主义,戈宾诺提出的观点——“日耳曼种族被赋予了雅利安人种的所有精华[toute l'énergie]”——并没有什么新的见解。他在为自己将“雅利安人”视为最初的文化动力辩护时声称,至少有一些部族以这种方式来指称他们自己。他们不可能再选一个比“雅利安人”更好的名字,“因为它代表着光荣”,他还说,“[他们]值得敬重和推崇……而且懂得去担负起并没有赋予他们的责任。这种解释不只是严格基于言语,而且正如我们所见,这为他们的行动所证明”。他的想象竟是如此的天马行空!作为一个落寞的贵族,戈宾诺笃信法兰西的贵族是日耳曼入侵者的后裔。他对《日耳曼尼亚志》的内容了若指掌,但对它也不无批评。因为他觉得塔西佗“除了自己书中的英雄所具有的那些值得敬重的野蛮品性外,不想看到任何东西;因此,他捏造了有关他们文明程度的所有描述”。不论这位罗马史家如何声称,“日耳曼人”懂得如何来描写他们自己。戈宾诺还质疑说,他们的房屋怎么会令人生厌地类似于“那位《日耳曼尼亚志》的作者兴致勃勃地用斯多葛式的色调来描绘的那种半地-穴-式的肮脏住所?”

然而,在戈宾诺所描绘的雅利安—日耳曼形象中,他特别讨论了“原始的日耳曼种族所秉持的才能”,塔西佗对日耳曼人的首领、荣誉感,甚至他们为赌博而冒险为奴的狂热所作的描述,戈宾诺都照单全收。他还援引了塔西佗关于妇女以及她们无可挑剔的贞洁——戈宾诺对此的强调可能是因为他母亲的往事,即使在他断绝一切联系后,他母亲的行为也一直使他感到十分的难堪——享有无上尊荣的叙述。“妇女在一个社会之内的影响[puissance]可以作为雅利安要素之持久性的最为可靠的指标之一。”塔西佗笔下的日耳曼诸部族是雅利安血统的承载者,即便不是在文化方面,那至少在道德意义上是如此。

从把日耳曼人界定为特殊的雅利安群体到声称塔西佗证实了日耳曼血统的纯洁性——正如许多种族主义作家对塔西佗那本小书第四节的理解——似乎只有一步之遥。然而,戈宾诺却并非种族主义作家。相反,他明确地否定了血统纯洁性,并认为这种纯洁性在耶稣基督诞生的时代就已不复存在。在他看来,当前的状况甚至更为糟糕,因为日耳曼的遗产剩下的只不过是一些“残渣琐屑”而已。这似乎还不够明确,在其死后发表的一篇文章中,戈宾诺批驳说:“塔西佗所赞扬的那种血统既不像人们乐意相信的那样繁衍众多,也不像人们认为的那样分布广泛”。这则关于雅利安—日耳曼种族的讣告不时穿插着对德意志现状的哀悼以及对犹太民族的赞美,无疑与后来成为国家社会主义者意识形态的那些说法极不协调。然而,戈宾诺却与当时德国最具争议也最有影响的一位作曲家颇有交流。

当德意志成为一个民族国家时——尽管有些姗姗来迟,为了给自己的音乐剧演出建立一个永久的场馆,理查德·瓦格纳(1813—1883)正推行着自己的计划。19世纪60年代和70年代早期,在接连对阵丹麦、奥地利以及法国的三次战争的帮助下,一种更为强烈的统一体意识在以普鲁士为首的联盟中确立起来。1871年1月18日,德意志帝国在凡尔赛宫宣告成立,普鲁士国王威廉一世被拥立为第一任德意志皇帝。爱国热潮席卷了新统一的前北德意志联邦以及巴伐利亚、巴登、符腾堡王国和黑森大公国等南德诸邦。瓦格纳在一封书信中认为,政治实体已经实现了统一,现在需要的是德意志灵魂的“振兴”。瓦格纳早年将自己标榜为一名民族主义政治活动家,其音乐、论文以及其他创作中也一直充满了政治色彩。对他来说——就像18世纪以来的许多其他人一样,艺术来自人民,它是人民的艺术,代表人民的利益。真正的艺术家只是一种媒介,通过这一媒介,人民的精神——赫尔德已经借助塔西佗的叙述勾勒了这种Volksgeist(民族精神)——得到了表达。瓦格纳认为自己就是这样一种热血诗人,他的作品——比如雷鸣般地召唤北欧英雄主义并颂扬日耳曼德行的《尼布龙根的指环》(Ring of the Nibelung)——旨在使德意志人民获得新生。而他所需要的只是一个合适的演出场所。

拜罗伊特(Batreuth)在当时是巴伐利亚王国的一个小镇,位于纽伦堡东北部大约50公里处。在新成立的帝国中,拜罗伊特处于中心位置,它吸引了想要影响全德国的音乐家瓦格纳。他选择这个小城来筹建自己的音乐节(第一场音乐节举办于1876年)。在他那豪华的万福里德别墅(Villa Wahnfried)里——这里毗邻小镇的中心景点宫廷花园,他和他的第二任妻子科西玛(Cosima)款待友人以及一些宗教旨趣相投的宾客。他们形成了所谓的拜罗伊特圈子,即一个讨论、解释并详细地阐述这位艺术大师的作品以及文化理念的半宗教性的联谊会——尤其是瓦格纳于1883年去世以后。为了便于圈子内部的讨论,也为了便于向众多遍布欧洲的瓦格纳社团成员传布学说教义,他们创办了《拜罗伊特报》(Bayreuther Blätter),该报从1879年一直持续到1937年,每月一期。他们经常讨论的主题是人民(Volk)、“Deutschtum”(德意志民族性)、艺术对政治和社会的贡献,以及重获新生的需要:德意志人民的再生首先要通过瓦格纳的艺术,而后——当时的讨论话语愈来愈具有种族倾向——便是优生学。理查德和科西玛将阿瑟·德·戈宾诺及其被遗忘的所有著作引介到这个志同道合者的圈子中,其中二人将会重塑他的雅利安—日耳曼理论,并将之纳入种族主义的(völkisch)浪潮之中。

瓦格纳第一次遇到戈宾诺是在1876年年末的罗马,这次会面短暂而无关紧要。然而,他们4年后在威尼斯的第二次会面却使瓦格纳开始阅读戈宾诺的著作,戈宾诺因此两次到万福里德造访瓦格纳。戈宾诺于1882年去世,这阻止了他们进一步的往来,但却并没有阻止他的著作在拜罗伊特的广泛传阅。这位艺术大师把戈宾诺介绍给路德维希·席曼时,还另外嘱咐他说:“拯救他!”遵从了这句话的席曼是一个忠厚、谦顺而又老实本分的瓦格纳追随者,他平常在哥廷根做图书管理员的工作。他把他一生的大部分时间都用来宣传戈宾诺,他曾建立一个以戈宾诺来命名的协会,并且翻译了他的著作,此外还撰写了有关戈宾诺的传记、评论以及他自己关于种族的两篇论文——所有这一切都将适时被国家社会主义工人党所认可,并且会被授予歌德艺术和科学奖章。[2]然而,通过提炼戈宾诺的反犹主义和宿命论,席曼得出了自己的种族观念。他的第一次翻译仍然忠实于原作,其译文指出——根据其作者对于日耳曼遗产的残碎与消失所秉持的信念——英国是“日耳曼的残留风习保存得最完好”的地方。然而,1940年的德国读者并不了解英国,只知道“那些完好地保存着日耳曼习俗的国家”。同样,在1910年出版的译本戈宾诺文选以及他自己的评论和对批评者的反驳时,席曼重申了这样一个概念,即一个原本纯粹的种族;这种纯粹的特征是“一个民族在其史前时代[Urzeit],在一个封闭的区域中……独自生活时”所获得的“一种自然的恩赐”。在塔西佗的叙述中,那些日耳曼部族所处的显然就是这样的境遇,对于日耳曼人的这种模式化的形象,席曼不久便承认说:“日耳曼民族和阿拉伯人是一种纯洁的种族……他们把自己的巨大成功和极其长远的影响归功于这种纯洁性,特别是就日耳曼人而言,这种特性自塔西佗时代以来就为人们所强调,直至今天。”对于戈宾诺的宣传者席曼来说,戈宾诺的悲观实在是太过于苦涩。

不同意戈宾诺对雅利安—日耳曼种族状况的宿命论判断的,并非席曼一人。拜罗伊特圈子当中读过并改写过《论人类种族的不平等》的另一位成员建议说:“我们应立即用子弹打穿我们的头颅”。休斯顿·斯图尔特·张伯伦(Houston Stewart Chamberlain)指出,如果戈宾诺关于原始种族血统混杂以及不可避免要走向衰落的说法是正确的,这将是唯一有尊严的解决方式。然而,张伯伦反驳说戈宾诺错了;相反,塔西佗笔下的那个纯粹的“日耳曼人”(Germanen)仍有可能在将来再次出现。按照这个völkisch(种族主义的)预言家的说法,纯洁的“日耳曼人”可以重获新生。

[1] 威廉·琼斯爵士(1746—1794),英国东方学家、语言学家、翻译家。他最早正式提出印欧语假说,揭示梵文、古希腊文、拉丁文等语言之间的同族关系,从而成为历史比较语言学的奠基人。此外,他还是英国首位汉学家。

[2] 1932年歌德逝世一百周年时由当时的德国总统兴登堡设立,最初的目的是在纪念典礼上授予在艺术和科学领域有杰出贡献的人,后来作为国家奖章保留下来,并一直持续到希特勒时期,但比1937年希特勒设立的“国家艺术和科学奖章”级别要低。

在线阅读网:http://www.yuedu88.com/