未竟的使命:帝国首领和他的党卫军

“Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu”[当人们不再忠诚,我们仍将忠心耿耿]。

——“党卫军忠诚之歌”,马克斯·冯·申肯多夫

(Max von Schenkendorf)原作,1814

1924年秋,海因里希·鲁伊特伯德·希姆莱(Heinrich Luitpold Himmler)在颠簸的火车旅途中翻阅着塔西佗的著作,此时,魏玛共和国在古斯塔夫·施特雷泽曼(Gustav Stresemann)——最初任总理,之后为外交部部长——的主持下,刚刚步入了它的黄金时期。在成为党卫军头目以及第三帝国中最有权势也最为暴虐的其中一人之前,希姆莱仍然还有很长的一段路要走。当时,他居住在德国南部的兰茨胡特(Landshut),担任格雷戈尔·施特拉瑟(Gregor Strasser)的私人助理,后者当时是国家社会主义自由运动的领导人,同时也是一个地方议会的议员。希特勒于1923年11月发动的那场名为啤酒馆暴动的未遂政变改变了当时的政治格局。施特拉瑟经常因公务四处奔波,故而让希姆莱在兰茨胡特家中代理事务。这位未来的帝国首领——一个失业的“潦倒泼妇”——全身心地投入到他的新职务中,相比于那点微薄的薪酬,其更大的动力乃是为了实现种族主义的理想。他骑着他的摩托车在各个村庄间往返飞驰。到了晚上,他便在雇主的药店阁楼中休息,他与家人故旧的关系都已十分疏远,因为他们都不赞成他那偏激的政治行为。也只有那个梦想——以过去辉煌的日耳曼为基础,在未来创造一个伟大的德意志——能够给他带来些许的慰藉。

在希姆莱的家中,过去是一个挥之不去的幽灵。他的父亲格布哈特(Gebhard)是一名教授古典语言的老师,他对上层人士的谄媚奉承招致了学生们私下的嘲讽。就像他想成为的贵族一样,老希姆莱也安置了一个先祖祠(Ahnenzimmer)。每当他置身这一家族产业当中熬夜研习历史的时候,他的儿子就经常盯着他看——处在自己历史幻想的暮色之中是令他最开心的时候。然而,海因里希这个梦想者同样也是一个书呆子:他坚持写日记,并整理自己的书信,此外还精心编制了一份大约有270个标题的书目评注,其中涵盖了他从1919年9月到1927年2月间所读的著作。这些自传性的资料贯穿了他大部分的成长岁月,并体现了“一个纳粹分子的成长历程”。在针对犹太人——“食肉的秃鹰”——的那些日益充满敌意的评论中,希姆莱那种坚定的反犹主义脱颖而出。他厌恶颓靡的城市生活,渴望农民那种淳朴简单的生活方式,他在写给朋友的一封信中倾诉说:“我自己就是一个农民,尽管我没有农田”。他满怀热情地阅读有关北欧种族和日耳曼往昔历史的著作。他的这些感触在他对塔西佗的那本小书所作的评论中——在其书目的第218条——表现得尤为明显。

希姆莱从朋友那里借来了一本《日耳曼尼亚志》。当他的火车于1924年9月24日离开兰茨胡特时,他已迷失在了“我们祖先的那种崇高、纯洁而尊贵的光辉形象”之中。他在手中攥着的是一本种族主义运动的指导手册,他成长于这场运动之中,而这本书则证实了目前为止他所信奉的学说,因为正是这部著作树立了那些信念。他那沉闷的脸上因罕见的兴奋而满面通红,他在自己的书目列表上写下了自己的誓言:“由此,我们将重现辉煌,至少是我们当中的某些人”。而十年之后,他的党卫军就代表了这里所说的“某些人”。

1929年1月6日,希特勒任命希姆莱为党卫军首领。在他的领导下,这个组织迅速从270个组织松散的流氓发展成一个精悍规整的恐怖机器,其规模到1933年时发展至5万余人。正如官方的宣传所言,他开启了一个新的时代,而且骤然间就掌握了塑造现实的权力。在某种程度上,希姆莱从来没有离开他父亲的先祖祠。他喜欢把自己说成是一个“日耳曼人”(Germane),并把自己的党卫军——起初由希特勒建立,以作为他的私人卫队——设想为伟大的日耳曼帝国先锋队。他的权力竞争对手,空军司令赫尔曼·戈林和宣传部长约瑟夫·戈培尔,并不怎么热衷于北欧意识形态,而元首本人也感到有必要去控制那种日耳曼情感,《我的奋斗》当中的标题变化即表明了这一点。在国家社会主义领导层里的那些热衷权力的机会主义者当中,希姆莱是一个真正的信徒,只有与他偶尔为敌的罗森伯格同属一类,但后者得到的不是权力,而是名望。这位泰然自若的党卫军帝国领袖沿着自己的意识形态路径稳步向前:他的党卫军应该成为“下一代创造历史的基础”。党卫军的法西斯制服——由雨果·博斯(Hugo Boss)公司生产,力图呈现精英气质。有志于参加党卫军的人必须是种族纯洁者,并且要誓言忠诚、友谊、荣誉、自由与服从,除了服从,这些品质曾为塔西佗所赞颂,并在雅各布·维姆菲林的《德意志简史》之后为德意志的先辈所有。

插图13:海因里希·希姆莱(1900—1945)照片,1931—1932。(胡佛研究所档案馆。)

希姆莱的组织把选育一个血统纯洁的北欧种族作为其“不可动摇的最终目标”。由于塔西佗所描述的那种“高大体格”是北欧人的一种特征,因此,党卫军的成员就必须要有五尺九寸以上的身高。他们的北欧血统还应该表现在他们白肤金发的外貌上。统领该特遣队的帝国首领自比为这个民族首要的育种者,他的“任务是通过精心地培育,使现今混杂而腐化的血统重新回复到那种优良的古老类型[强调为作者所加]”。在这种纯洁性的名义下,希姆莱早在1936年时就开始实施“生命之源计划”(“Lebensborn计划”)。这项计划会给那些怀孕的妇女——不论她们各自的背景如何——提供产房和便利服务。她们必须要符合党卫军规定的那种优秀的标准,因为她们的孩子要填充到未来的党卫军行列中。热切希望推动北欧种族培育的希姆莱私下散布说,那些希望怀孕的单身女性可以在完全保密的情况下与合适的男子发生关系。与此类似,后来他又打算将重婚行为定为杰出的党卫军成员以及战斗英雄的一种特殊待遇。(正如塔西佗所说,日耳曼诸部族免除了那些社会地位较高的人在一夫一妻制方面所受的限制:理由在于权力,而不在于欲望)对于那些秉具一定智识才赋的金发碧眼的美\_女,希姆莱还设想了一个特别的方案:她们应该在一个“女性智慧与文化学院”接受若干门语言的培训,并且要学习社交艺术、论辩与象棋。随后,这些“高贵的女性”(Hohe Frauen)就会与党卫军的高级成员结婚,她们将会在国际舞台上作为参事顾问参与国家事务和外交事务。在和持怀疑态度的费利克斯·克斯滕(Felix Kersten)博士——希姆莱的理疗师和亲信——交谈时,希姆莱又补充说,他心目中的理想是——抛开罗马维斯塔贞女不论——圣洁的日耳曼女性。关于这种“神圣的日耳曼女性”,他在另一个场合也曾反反复复地说过,而且通常从具有国家主义色彩的著作中借取那些塔西佗式的论调来作为这一说法的基础和凭据。

玛佳丽特·博登(Margarete Boden)——希姆莱慈母般的妻子,两人生有一个女儿——就曾以自己的金发碧眼吸引了她那位“亲爱的小坏蛋”。海德薇·波特哈斯特(Hedwig Potthast)——希姆莱和其他人都亲切地称他这位长期情妇为“小白兔”——同样是那种北欧式的外貌,只是更为纤瘦。就希姆莱萦绕于怀的那些烦恼来说,这位帝国首领可谓是颇为不幸。他五尺十一寸的身高符合自己为党卫军规定的身高标准,然而,他那黑色的头发、近视的眼睛以及平瘪的胸膛都体现了他那北欧理想的相反例证。但泽-西普鲁士(Danzig Westpreuen)省总督阿尔伯特·福斯特(Albert Forster)于1943年的一次内部调查期间曾吐露说:“我要是生成希姆莱那样,我都不会提种族这个词”。与此相反,希姆莱不仅鼓吹日耳曼人的外表,而且还宣扬所谓的日耳曼德行,他自己私底下明白,这两方面他很多都不具备。

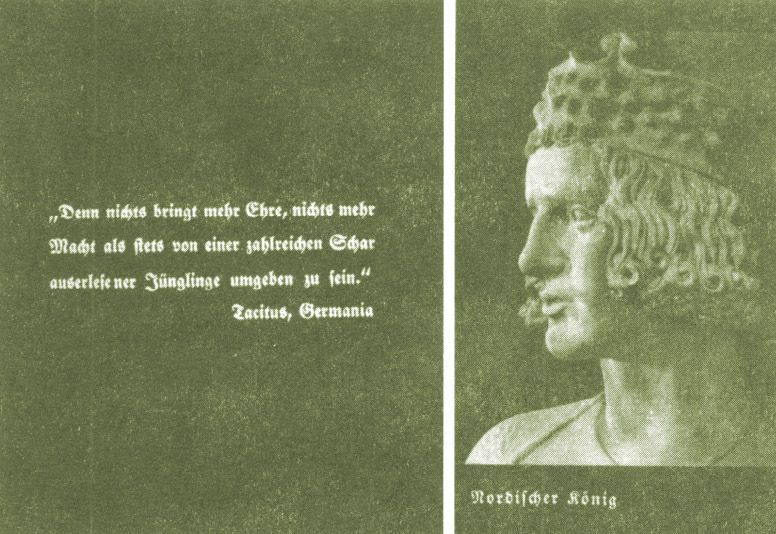

作为游荡在君特学说中的那种北欧灵魂,希姆莱规定说,这种灵魂激活了他部下的那些北欧身\_体。他们系着一条皮带,以作为他们哥特式装束的一部分,皮带上的扣环镌刻着“我的荣誉就是忠诚”(Meine Ehre heit Treue)。根据1935年11月9日所颁布的一项法令,党卫军士兵要在18岁时开始踏上自己的职业生涯。在此之前,他们应该是希特勒青年团的成员,在那里,他们会被灌输一些宣传手册,比如《扈从——日耳曼人的战斗单位》。这本特别的摘录集乃是从各个作家那里选录得来,其目的在于“传达日耳曼祖先的生活方式与德行操守所体现出的一种印象”,其中还带有一句塔西佗格言:“始终为一群精挑细选的青年所拱卫,这是最高贵的荣耀,也是最伟大的力量”。

在该手册的结尾处,青年读者们会通过塔西佗那本最危险的书——其中的两段——了解到“扈从的荣誉在于战斗和勇气”,这会以纳粹的行话来呈现,并且居心叵测地与元首崇拜联系起来。这本摘录还提到,一旦日耳曼的年轻人被他的长辈认为“有从军资格”,他就会在庄严的仪式上从长辈那里获得一面盾和一支矛,从此成为“国家”(“body politic”)的一名正式成员。两千年后,少年纳粹在加入党卫军时会象征性地接过一把匕首,从此就成为党卫军的一员。尽管这种成年礼源于中世纪的骑士文化,但希特勒青年团却理所当然地将其视为历史悠久的日耳曼传统。相似之处还不止于此。就像这本摘录对中性的拉丁词语princeps所作的翻译一样,日耳曼的祖先的扈从与“地方首领”(“Gaufürst”)那些配备新式武装的随从也没有什么分别(Gau是纳粹表示行政地区的术语)。不管是在战争时期还是和平时期,只要某个随从在“他的元首”(“Führer”,是对princeps的现代译法)身边与自己的同侪竞逐到一席荣誉之位,那些被挑选出来的年轻人就要给他提供权力与威望的支持(这又使读者回到了那句题词)。这位日耳曼首领为胜利而战斗的同时,他的随从也要为他而战斗。如果自己的首领战死而自己却生还归来,那么他就要蒙受-羞-辱。他们坚信自己的心声响彻时空,并因他们的祖先而更加响亮,未来的党卫军士兵在加入党卫军时要作出以下宣誓:“我向您,阿道夫·希特勒,宣誓忠诚与勇气。我发誓服从您和您任命的上级,至死不渝。愿上帝助我”。

插图14:一本希特勒青年团手册上的塔西佗格言。(威德纳图书馆,哈佛学院图书馆,KD41701.)

就像他们的日耳曼祖先过去练习身\_体的灵巧性一样——正如剑舞和步兵随骑兵奔跑的习惯所展现的那样,“战斗游戏和体格锻炼也会随时确保党卫军秩序内部的筛除与选拔”。党卫军士兵应该努力使自己达到相当的体力和耐力,而且还要维系另外两种日耳曼品质:自由意志以及好战精神。他们每年都要争取一个军功徽章。然而,党卫军帝国首领本人就缺乏强健的体魄。照片上所显示的是一个穿着滑稽的希姆莱,他面色苍白、身形肿胖,身边还围绕着一群身强体壮的人,使他看起来就像是人群中的一个胖乎乎的小矮人。但希姆莱毫不气馁,他在私底下进行锻炼,他的个人助理卡尔·沃尔夫(Karl Wolff)对其监督时更多是对其进行鼓励。在他的体育老师卡尔·哈根米勒(Karl Haggenmüller)嘲弄他的那段记忆的提醒下,他进行了几个月的训练,每天锻炼一个小时。到他终于敢接受测试的时候,手持秒表的是他的下属沃尔夫,希姆莱这个“日耳曼人”也就因此顺利通过了测试。

日耳曼人的自由意志——希姆莱和他的手下在跑道上践行了它——得到了众多国家社会主义作家的高度赞誉。这些作家大多以塔西佗为参考凭据,然而,这与同样由意识形态要求的无条件服从相龃龉。塔西佗本人曾经意识到日耳曼人独立性的弊病:在开会时,战士们总是迟到,有时还会拖上两到三天;他们缺乏维持宗族间和平的必要法规;往往互相争斗而不是同罗马人战斗。恣意放任的独立性造成了族群的分裂。他们会作为雇佣军,使某个敌人得胜而使另一个日耳曼部落失败。早在16世纪时,海因里希·贝倍尔就曾坚信,日耳曼人除了其他被遗弃的日耳曼人外不会屈从于任何人。如今,希姆莱宣称,“唯有我们自己的人[为他人战斗时]才会给我们带来真正的危险”,这是一个不容置疑的种族主义真理。他依然将自由意志确立为一种高尚的道德品质,但却存在着危险的缺陷,他将两千年的德意志历史重新讲述成一条坎坷的“通向服从之路”:它在元首那里发现了自己最终的归宿。希姆莱被这种自相矛盾的浅薄论调冲昏了头脑,他需要那种“源于血统、荣誉以及自由意志”的服从,这是一种“自愿的”服从,“因而更具有约束力”。绝对的自由就在无条件的服从之中:这位老练的空谈者再一次沉迷于自己的学说当中。

希姆莱年轻时曾时常因自己不着边际的信口开河而责备自己。但从政后他依然喋喋不休——如今则是毫无-羞-愧之色。他在同党卫军中将们的私密讲话中,总是通过反复强调、引经据典,或作亲密的暗示来兜售自己的陈词滥调:荣誉、历史、元首以及战友之谊。他还用轻描淡写的残忍谈到党卫军内部的问题。在一次同样的场合,他(以那种共享信念的亲切感)承认,很不幸,像他们日耳曼祖先那样——将同性恋者和衣投入流沙之中——来处理同性恋者将不再是一种合适的做法。为了取代这种古老的做法(对此,塔西佗与君特都曾论述过),希姆莱打算有组织地清洗那些与同性恋有牵连的党卫军成员。当希特勒于1941年下令将党卫军成员和警察中的同性恋者处死的时候,他一定认为自己的看法得到了认可。就像《德意志血统与荣誉保护法》和《全国劳工组织法》一样,国家社会主义立法与那种所谓的日耳曼人的过去相呼应,而这种过去往往出现于对塔西佗著作的过度阐释之中。

当希姆莱获悉《日耳曼尼亚志》在意大利还留存着一份古老的手稿时,他便给党卫军的分支部门德意志研究会(Ahnenerbe)下达了命令,要求调查此事。“Ahnenerbe”的字面含义是“先祖的遗产”。该词萌芽于种族主义运动,而后在国家社会主义的用语中大量出现,用以唤起传袭下来的种族品质和民族的传统习俗。1935年,希姆莱、达雷以及赫尔曼·维尔特(Hermann Wirth)——后者对于一些人来说是一位有洞见的史前史学家,但大多数人认为他是一个不辨是非的怪人——以该词为名建立了一个机构。在名称和规模上进行了一番变动后,这一机构被正式更名为“先祖遗产研究和教学会”(Forschungs und Lehrgemeinschaft das Ahnenerbe),并在1939年时并入了党卫军的庞大组织当中。该机构的“智识努力和智识斗争”旨在从遗忘中唤起雅利安—日耳曼的古老成就。该组织旗下聚集的大多数人往往不是纳粹分子,他们对自然科学和人文学科的攻击乃是出于意识形态的驱使。一些江湖骗子与那些备受尊敬的科学家并肩工作,一起出征路途遥远的考察活动,比如去瑞典发掘史前北欧字母的证据;到中东去证实北欧种族在罗马帝国的至尊地位受到犹太人挑战的说法;考察喜马拉雅山,以便证明君特关于雅利安人征服东方的假设。各种发现的结果都发表在该组织的月刊《日耳曼尼亚》(Germanien)上;更为全面的研究结果则以专门的系列丛书形式出版。他们的工作格言出自于该研究会的主席:“只要一个民族谨记自己的过去以及他们祖先的伟大,这个民族就会幸福地生活在当下以及未来的时代”。希姆莱这句权威话语同样能在《对塔西佗〈阿古利可拉传〉的古文字学研究》和《〈日耳曼尼亚志〉以及埃希纳斯抄本影印本》中看到。

埃希纳斯抄本是被马可·瓦塔索(Marco Vattasso)重新发现的,当时切萨雷·阿尼巴勒迪(Cesare Annibaldi)也在场,后者是一位牧师,也是一名语言学家,并在杰西的一个文理中学中任教,杰西位于亚得里亚海以西的15公里处,是马尔凯区(Marches)埃西诺(Esino)河畔的一个中世纪的小镇。1901年9月29日,他们穿过小镇的费德里克二世广场(Piazza Federico Secondo),走向附近的巴利亚尼宫(Palazzo Balleani),该宅邸的大理石阳台——由四根蒂拉莫内栏杆(telamones)支撑——仍然在当地的巴洛克式白色建筑中居于主导地位。穿过厚重的大理石门框内所嵌设的双翼门后,他们又走过了18世纪早期的那些五颜六色的瓷砖,它们已被数代人的靴子磨得晦暗不清。穿过饰金的白色拱顶,他们来到了巴蒂斯奇·巴利亚尼伯爵的私人图书馆。在那里的很多宝贵的藏书中,他们发现了久已被遗忘的一份冗杂的15世纪手稿。该手稿包含了三部作品:《克里特的狄克提斯》(Dictys Cretensis),[1]这是一部有关特洛伊战争的编年史,据说是古希腊原文的拉丁语译本;塔西佗的《阿古利可拉传》;另一部作品的文本以红色和黑色墨迹的大写单词开头:DE ORIGINE ET MORIBUS GERMANORUM(见本书导言插图2)。阿尼巴勒迪发现,前两部作品有几页手稿都是用加洛林小草书体来书写的,这种书体可以追溯到9世纪,而其他稿件以及《日耳曼尼亚志》的全部手稿则看起来像是出自于某位人文主义者的手笔。他在公布这个令人震惊的发现时表示——《阿古利可拉传》的加洛林部分曾经属于著名的赫斯菲尔德抄本(Codex Hersfeldensis),这份抄本曾于1455年由阿斯科利的艾诺克带到了罗马。当时,艾诺克想利用自己辛辛苦苦的发现赚上一笔,但却遇到了诸多困难,于是他就把这些宝贵的羊皮纸卷分成几份逐本售出。艾诺克于1457年去世后,斯岱法诺·瓜尔涅里(Stefano Guarnieri)设法给自己弄来了一部分手稿,补上了遗失的部分,而且还亲手补抄了一份《日耳曼尼亚志》(可能出自赫斯菲尔德抄本)。瓜尔涅里是一名法律学者和外交官,同时也是佩鲁贾的一名高官,他出生在奥西莫(位于杰西以东大约15公里处)的一个显赫家庭。他和他的兄弟曾接受过人文主义的教育,并在之后的生活中进行手稿的搜集工作和娴熟的抄录工作,同时成立了一个收藏各类手稿的私人图书馆。这个图书馆一直由瓜尔涅里家族保管,直到该家族的最后一名后裔斯碧琅蒂娅·瓜尔涅里(Sperandia Guarnieri)于1793年嫁给盖塔诺·巴利亚尼(Gaetano Balleani)。这对夫妻将自己的家安置在杰西的那座宅邸,这也给妻子的先祖斯岱法诺所留下来那个图书馆提供了安置的场所。百年之后,阿尼巴勒迪正是从这里把那份自己冠名为埃希纳斯抄本的手稿带到了公众的视野当中。

阿尼巴勒迪天启般地发表了这份现存最早的抄本,据说,这份手稿是论述德意志民族的最早作品,它激起了人们对日耳曼的热情,到意大利朝圣的人也接踵而至。然而,那些国家社会主义的领导者对这份手稿不仅仅是想瞧瞧而已(并非因为除了那些训练有素的古文书学家外,这份手稿对于任何人都难以辨读)。1936年,这是柏林举办奥运会的一年,希特勒亲自向墨索里尼询问这份手稿的情况,后者十分爽快地答应把埃希纳斯抄本交还给“日耳曼人”的后裔。然而,由于墨索里尼改变了自己的主意,所以手稿并未易手。于是,一些纳粹分子就亲自或者派意大利中间人前往巴蒂斯奇·巴利亚尼图书馆。两个来自罗马的匿名人士曾经一度造访过奥西莫的那座宅邸,并代表一些未披露身份的德国人出过钱。“尽管旧报纸包裹着的手稿就存放在那个房间的一张桌子上,但[巴蒂斯奇·巴利亚尼伯爵夫人]说她并不知道有关那份手稿的任何事情,并表示,在丈夫不在的情况下,她不能提供任何有关的信息。”他们来来往往,却一无所获。

鲁道夫·蒂尔(Rudolph Till)就幸运得多。他于1938年2月被任命为德意志研究会的成员,不久以后又成为慕尼黑大学的全职教授(可能是由于希姆莱本人的干预),并主持古典文献和历史研究学院,该学院负责对意大利和希腊中的印度-日耳曼和雅利安元素进行研究。当巴蒂斯奇·巴利亚尼伯爵屈从于意大利教育部长朱塞-佩·博塔伊(Giuseppe Bottai)和德国驻罗马的大使、党卫军分队队长汉斯·格奥尔格·麦肯森(Hans Georg von Mackensen)的敦促时,蒂尔在战争爆发之前的几个月中获准对手稿进行研究。当时的抄本已经转移到了罗马,在那儿,中央残本书籍研究所(Instituto di Patologia del Libro)[2] 对其进行了拍照。1943年,蒂尔和德军(Wehrmacht)发表了附有古文字学研究结果的埃希纳斯抄本影印本,并将其作为德意志研究会系列丛书的第一卷。该书的前言将最深切的感激留给了德意志研究会的主席,因为他提供了“决定性的推动力以及持续的、有针对性的支持”。恐怕没有读者会想到,蒂尔(出于某些未知的原因)其实从未想到要感谢希姆莱。然而,德意志研究会出版社与其经理沃夫哈姆·西弗斯(Wolfram Sievers)之间的通信表明,蒂尔曾在自己最初的序言中忽略了希姆莱,但西弗斯坚持认为应该承认这位党卫军帝国首领的功劳,“因为正是由于他,德意志研究会才意识到埃希纳斯抄本的重要性”。

为了获得那份梦寐以求的手稿,希姆莱一直在寻找着一个机会。当墨索里尼于1943年夏天被迫下台的时候,盟军的“爱斯基摩人行动”(Operation Husky)[3]已经攻占了西西里岛,并成功开始了对意大利本土的进攻,他在这种混乱中看到了机会。他向福特达摩别墅派出了士兵,他们奉命对那里进行了搜查。然而,他们失败了。这份让人日思夜想的手稿仍然不知所踪,党卫军帝国首领能够拿在手里的也只能是蒂尔的那份复制的本子。

[1] 狄克提斯指该编年史的作者,这部史书于2世纪至3世纪前后被后人所整理并得到出版发行。成为欧洲中世纪时期反映特洛伊战争的最主要的资料来源。

[2] 机构全称为L'lstituto Centrale di Patologia del Libro,始建于1938年,位于罗马的Via Milano。主管单位是当时的法西斯政府文化部。主要研究书籍的残损问题,当然包括修复、保存和展示工作。修复的书籍,有现代书籍,也有古代羊皮纸和纸莎草纸书籍。研究所还建立了一个附属博物馆,展示残本书籍、修复本、书籍史文物,名叫Museo dell'lstituto Centrale di Patologia del Libro Alfonso Gallo。Alfonso是创立者。两个机构现在都还在,分别是意大利最大的残本档案和书籍研究、修复和收藏、展示机构,博物馆亦对游人开放参观只不过名字有所不同了:L'lstituto Centrale per il Restauro e la Consenazione del Patrimonio Archivistico e Libraio即“中央档案和书籍遗产修复和保存研究所”,博物馆也用这个名字,都直属意大利文化遗产部管理。

[3] 二战期间盟军夺取西西里岛的作战计划,于1943年1月的卡萨布兰卡会议上确定,参战将领有英国的蒙哥马利和美国的巴顿,此役迫使意大利退出了战争。

在线读书:http://www.yueDu88.coM/