学我的样,照我的做

前面我们指出过,社会认同原理就像所有其他影响武器一样,也有最能使它发挥作用的条件。我们已经讨论了这些条件中的一种:不确定性。当人们对自己的处境不是很有把握时,更有可能根据他人的行为来决定自己应该怎么办。除此之外,还有另外一个条件也很重要:相似性。也就是说,与我们类似的人的行为对我们最有影响力(Festinger,1954)。因此,我们更有可能效仿与我们相同,而不是与我们不同的人的行动(Abrams,Wetherell,Cochrane,Hogg,Turner,1990;Burn,1991;Schultz,1999)。

正是因为这个原因,电视上由普通人做的广告渐渐变得风行起来。广告商知道,将产品推销给普通观众(他们构成最大的潜在市场)的一个有效方法就是证明其他“普通人”喜欢并且使用该产品。于是,我们在电视上看到了一个又一个街上的普通人对某种软饮料、止痛药或是洗涤剂赞不绝口的画面。

科学研究也为这种论断提供了很有说服力的证据。哥伦比亚大学的心理学家几年前进行了一项很有意思的实验(Hornstein,Fisch,Holmes,1968)。他们在曼哈顿城中许多地方的地上放了很多钱包,然后观察人们发现这些钱包时会怎么办。每个钱包中都有两块钱的现钞、26.3元的支票和关于钱包“主人”姓名、地址的资料。除此之外,钱包中还有一封信。信是写给钱包主人的。写信人不久前捡到了这个钱包,打算要归还给失主。他在信中写道,他非常高兴能够帮忙,有机会用这种方式效劳使他非常愉快。

任何一个捡到这些钱包的人都一看就知道,这个钱包已经不是第一次遗失了;事实上,那个第一次拾到钱包的好心人在去邮寄这个钱包的路上又将它弄丢了——钱包就包在写有失主地址的信封内。研究者想要知道的是有多少捡到钱包的人会效法第一个拾者,原封不动地把它寄回给失主。但研究者们准备了两种不同的版本的信放在钱包中。一种版本看上去是一个普通美国人用标准英语写的,而另一种则是自称刚来不久的外国人用不标准的英语写的。换句话说,第一个发现钱包并试图把它归还的,可以是与大多数美国人相似的或不相似的人。到底是哪一种情况,根据钱包中的信就可以判断出来。

现在一个有趣的问题就是,假如第一个捡到钱包的人与大多数美国人相似的话,捡到钱包和信的曼哈顿人是否会较深地受其影响,因而更可能把钱包寄回去。答案是肯定的:当前者是外国人时,只有33%的钱包被归还了。但当前者是普通美国人时,有70%的钱包被归还了。这些数字清楚地表明,我们参照别人的行为来决定什么样的行为是正确的,但尤其是当别人与我们相似的时候。

这个结论不仅适合于成年人,对小孩也很适用。例如,健康研究人员就发现,学校的反吸烟计划如果用学生的同龄人作教员,效果便比较持久(Murray,Leupker,Johnson,Mittlemark,1984)。而另一项研究则发现,小孩子们在看了一部关于一个小孩看牙医的愉快经历的电影之后,自己去看牙医时的紧张情绪便降低了,尤其是当他们与电影中的小孩年龄一样的时候(Melamed,Yurcheson,Fleece,Hutcherson,Hawes,1978)。在这项研究结果发表前几年,我也曾为降低我儿子克里斯的另外一种紧张情绪而焦头烂额。如果那时候我就知道这项研究结果就好了。

在我居住的亚利桑那,很多住宅的后院都有游泳池。但不幸的是,每年都有几个小孩掉进无人照管的游泳池中淹死了。因此我决定教克里斯从小学习游泳。克里斯并不怕水,他很喜欢水。但问题是如果不套上救生圈,不管我怎样劝说、哄骗甚至-羞-他,他都不会跳进池内。在试了两个月毫无进展之后,我请了我的一个研究生来帮忙。他是一个身材魁梧的前救生员,而且当过游泳教练。但他也像我一样一筹莫展,甚至连劝说克里斯不带救生圈划一下水都没有做到。

大约就在这时候,克里斯参加了一次日间野营。营中给成员们安排了许多活动,也包括在一个大游泳池游泳。但对此克里斯总是谨慎地避开了。在这个研究生一败涂地之后不久的一天,我提前一点到营地接克里斯,眼前的一幕让我大吃了一惊。我看到克里斯跑到跳板上,纵身跳进了游泳池最深的部分。我慌忙脱掉鞋子,准备跳到水中去救他。但他却浮出-水面,安全地划到了池边。我提着鞋子冲了过去。

“克里斯,你能游泳了!”我激动地说,“你能游泳了。”

“是的,”他用漫不经心的口吻答道,“我今天学会的。”

“了不起,真是了不起!”我高兴得手舞足蹈。“但你今天怎么不需要救生圈了呢?”

看到他的父亲穿着袜子踩在水里,鞋子却抓在手里乱舞,一副语无伦次的样子,他显得有点窘:“噢,我三岁了,汤米也是三岁。汤米没有救生圈能游,那么我也能游。”

我当时真恨不得踢自己一脚。当然,克里斯应该向小汤米,而不是向六英尺二英寸高的研究生,学习关于他能做什么或者应该做什么的最重要的知识。假如我当时对如何解决克里斯的游泳问题想得多一点,更早地想到利用汤米做榜样,也许用不着瞎忙这么几个月。我可能会在日间野营时注意到汤米能游泳,然后与他的父母一起安排两个小孩周末下午到我们的游泳池中游泳一次。我想,克里斯的救生圈在那天结束时就会被扔掉。

学我的样去死

任何一种能使70%的纽约人把钱包原封不动地归还给失主的力量当然是很了不起的。然而在涉及到类似的人的行为对我们的巨大影响力时,这一类研究所显示的只不过是冰山一角,让人印象更深刻的例子还很多。但我所知道的最有说服力的例子是从一个看上去有点荒谬的统计数字开始的:在每一次自杀事件成为头版新闻之后,都会发生多得惊人的飞机坠毁事故。在这些坠毁的飞机中既有属于个人和公司的私人飞机,也有航空公司的班机。

比如说,紧接着某些被广为宣传的自杀事件(Phillips,1979),死于商业航空公司飞机坠毁事故的人数增加了十倍!而且不仅死于飞机失事的人数增加,死于汽车事故的人数也激增(Phillips,1980)。这是怎么回事呢?

有一种解释马上就冒出头来:那些引起自杀的社会条件也导致了其他的死亡事故。比如说,某些有自杀倾向的人对一些给人造成压力的社会事件(经济滑坡、犯罪率上升、国际局势紧张)的态度可能是一了百了。而另一些人的反应则可能是愤怒、烦躁、神经紧张或者心不在焉。如果这样的人驾驶或者负责维修我们的汽车和飞机,这些交通工具势必变得比较不安全,那么汽车、飞机事故激增也就不足为怪了。

按照“社会条件”论的解释,一些相同的社会因素既引起了人为死亡,也引起了事故死亡,而这就是对自杀事件的报道与致命事故之间关系如此紧密的原因。但另一个有趣的统计数字则指出这种说法并不令人信服,因为致命事故激增的现象仅仅局限于那些自杀事件被广为报道的地区。在社会条件相同的其他地区,如果媒体没有报道这些自杀事件,致命事故并没有明显的增加。即使是在报道了自杀事件的地方,失事率也是与对自杀事件宣传的广泛程度紧密联系在一起的,对自杀事件的宣传越声势浩大,随后的失事率就越高。因此,看来并非同样的社会条件既刺激了一些人自杀,又触发了飞机和汽车的失事,而是对自杀事件的公开报道引起了这些事故。

为了解释这种现象,一种“丧亲论”被提了出来。因为在头版头条报道的自杀事件经常涉及到著名的受人尊敬的公众人物,这些报道可能使许多人陷入了深切的悲哀之中。他们变得不知所措、心事重重,在飞机、汽车上也粗心大意起来,结果导致了我们所看到的汽车、飞机失事事件的剧增。虽然丧亲论可以解释对自杀事件的宣传与随后的事故之间的联系——听说自杀事件的人越多,痛不欲生和粗心大意的人就越多——但它不能解释另一个触目惊心的事实:报道单人自杀身亡事件的新闻仅仅导致单人死亡事故的增加,而报道自杀者同时也杀死他人事件的新闻却会导致多人死亡事故的增加。简单的“丧亲论”不能解释这种模式。

看来对自杀事件的报道不但会导致随后的汽车和飞机失事,而且这种影响还非常具有针对性。这个有趣的现象是“社会条件论”和“丧亲论”都无法解释的。那么我们到底应该如何来理解这种现象呢?圣地亚哥加州大学的一名社会学家认为他已经找到了答案。他的名字是戴维·菲利普斯,他的答案是“维特效应”。

维特效应的故事虽然令人感到不寒而栗,但也引起了人们极大的兴趣。两百多年前,德国伟大的文学家歌德发表了一部名为《少年维特之烦恼》的小说,小说的主人公维特自杀身亡。这本书出版后造成了极大的轰动,不仅使歌德名声大振,而且在整个欧洲卷起了一股模仿维特自杀的风潮。就是因为这个原因,好几个国家都把这本书列为了禁书。

菲利普斯教授的研究兴趣之一便是追踪从那时开始一直到现代所出现过的各种形式的维特效应(PhilHps,1974)。他发现紧接着对轰动性的自杀事件的报道,在报道所涵盖的地区,自杀率便有了大幅度的上升。因此他做出了这样的推论:一些内心痛苦的人看到别人自杀身亡的消息之后效仿了他们。也就是说,社会认同原理在这里得到了一种病态的展示——这些内心痛苦的人按照其他内心痛苦的人的做法采取了行动。

菲利普斯是从对1947年至1968年间美国自杀事件的统计得到现代维特效应的证据的。他发现每次轰动性自杀新闻报道后的两个月内,自杀的平均人数比平时多了58个。因此从某种意义上说,每一次对自杀事件的报道都杀死了58个本来可以继续活下去的人。菲利普斯同时发现,自杀诱发自杀的现象主要发生在对前次自杀广为宣传的地区。而且,这种宣传越是广泛,随后的自杀者就越多。

读到这里,你可能会觉得维特效应与自杀事件对交通死亡事故的影响实在是相似到了不可思议的地步。菲利普斯教授也正是注意到了这一点。事实上,他认为在报道轰动性自杀事件后的所有额外死亡都出于同样的原因:一些人盲目地模仿了这些自杀行为。在得知他人自杀的消息后,便有为数不少的人认为自杀对自己来说也是一种不坏的选择。其中一些人马上毫不犹豫地行动起来,从而导致了自杀率的直线上升。

独立思考的年轻人

我们常常认为青少年是反叛的、不受约束的。但要知道他们仅仅对父母才是这样的。在相似的人群中,他们紧跟社会认同原理,人家怎么办他们就怎么办。

其他一些人的做法则可能没有那么直截了当。有好些理由——维护自己的声誉,避免家人受到-羞-辱和伤害,让受赚养者按保险政策受益——都使他们更愿意让自己的死亡显得像是意外事故而不是自杀。因此,他们的目的很明确:用人们不易觉察的方式使他们驾驶或乘坐的汽车或飞机失事。他们使用的方法大家听起来可能都很熟悉。商业航空公司的驾驶员可以在起飞的关键时刻掉转机头往下撞,或者可以违反指挥塔的指令莫名其妙地把飞机停在已经有别的飞机使用的跑道上;汽车司机可以将方向盘一转,向一棵树或迎面而来的车辆冲过去;汽车或飞机中的乘客可以使驾驶员失去操作能力,引起致命的坠毁或相撞;私人飞机的驾驶员可以不顾雷达信号的警告,撞向另一架飞机。因此,按照菲利普斯博士的观点,轰动性自杀事件之后交通事故的数目之所以直线上升,就是维特效应在悄悄地起作用。

我认为这是一种很高明的见解。首先,它对所有的数据都做出了圆满的解释。假如这些事故真的是隐性的模仿自杀事件,所有这些现象都是可以理解的:事故在自杀事件报道后大幅度增加;升幅最大的时候是在自杀事件已经广为宣传,因而为大多数人知晓的时候;意外事故的明显增加仅仅局限于报道了自杀事件的地区;单人自杀仅仅导致单人失事,而多人死亡的自杀事件仅仅导致多人死亡的失事。总而言之,在所有的这些现象中,模仿都起到了关键性的作用。

菲利普斯的见解还有第二个很有价值的地方。它不仅帮助我们解释现有的事实,而且能对尚未被发现的事实做出预测和推断。比如说,如果自杀事件报道后异常频繁的事故的确是由于模仿而不是意外,那么这些事故就应该更加致命。因为一心想了结自己生命的人的目的是快速而肯定的死亡,所以他们使用的方法也应该更具破坏性,比如说用脚踩加速器而不是刹车,使机头向下而不是向上。当菲利普斯分析事故记录来检验这种预测时,他发现在轰动性自杀事件报道一周后的商业飞机失事中的平均死亡人数的确比一周前的高三倍多。在汽车交通事故统计中也可以发现类似的现象。在轰动性的自杀事件之后,汽车事故中受害者的死亡速度比通常情况下快了四倍(Phillips,1980)。

菲利普斯还有另外一些有趣的预测。假如自杀事件报道后事故的增加的确是因为一批人在盲目模仿,那么他们最可能模仿的应该是与他们类似的人。社会认同原理指出,我们经常根据其他人的行动来决定自己应该怎样办,但正如“遗失的钱包”实验所表明的,我们最容易受其影响的还是与我们类似的人。

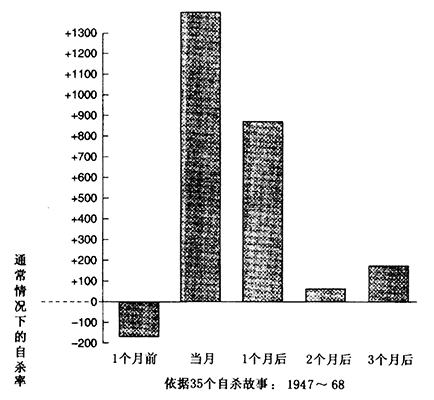

插图4-1 自杀事件报导前一个月、当月和后数个月自杀事件数量的变化

图示情况提出了一个重要的道德问题。这些新闻报道之后的自杀是额外的死亡,应该是完全可以避免的。死亡率在开始激增后虽然会降低一点,但也不会再回到正常水平之下。这些统计数字应该让那些喜欢在头版头条报道耸人听闻的自杀事件的报纸编辑三思而行,因为这些报道可能导致更多人的死亡。最近的资料表明,除了报纸编辑以外,电视新闻工作者也应该好好反省他们报道自杀事件的方式。不管是新闻报导、信息特写,还是虚构的电影故事片,这一类故事都会立即造成一系列自杀死亡事件,而容易受外界影响、有模仿倾向的青少年是最常见的受害者(Bollen Phillips,1982;Gould Shaffer,1986;Phillips Cartensen,1986,1988;Schmidtke Hafner,1988)。

因此,菲利普斯推断,假如社会认同原理的确是这些事故背后的罪魁祸首,轰动性自杀事件的主角和那些随后制造事故的人之间就应该有明显的相似之处。菲利普斯意识到这种证明只可能来自仅仅牵涉到一辆车一个人的汽车多故的记录,于是对媒体所报道的这一类自杀诉件中司机的年龄,以及紧接着这种报道后的这一类私故中死亡的司机的年龄做了比较。又一次地,预言得到了证实:当报纸详细报道一个年轻人的自杀事件之后,我们所看到的是年轻司机把车撞到树木、电线杆、路堤上酿成悲剧;但当新闻报道了一个老年人的自杀努件之后,车祸的主角便是老年司机居多了(Phillips,1980)。

最后的这项统计起了决定性的作用,我完全被说服了。与此同时,我也深深地受到了震动。很显然,社会认同原理的影响力是如此深远,其触角已经延伸到有关生死存亡的根本性决策过程中。菲利普斯教授的发现揭示了一种非常令人痛心的倾向:对自杀啪件的报道使一些与自杀者有着某些共同之处的人也决定自杀,因为他们觉得自杀成了一种可以接受的正常行为。而最可怖的是,在这一过程中,许多无辜的人也死于非命。

好像这些发现还不够让人心惊肉跳,菲利普斯后来的研究又给了我们更多担惊受怕的理由(Phillips,1983):在我们这个国家里,任何一种广为宣传的暴力行为都会剌激很多人竞相模仿。比如说,晚间新闻报道的重量级拳击冠军赛就能够明显地提高美国的凶杀率,而对1973年到1978年间重量级拳击冠军赛的详细分析则证明了模仿者与被模仿者之间惊人的相似性。当黑人拳击手输了一场比赛时,随后十天内年轻黑人的凶杀死亡率便会显著增加。相反,当白人拳击手输了时,随后十天内则有更多的年轻白人被杀害。当把这些结果与前面关于自杀的类似结论结合起来时,我们可以清楚地看到,广泛宣传的暴力行为,不论是针对自己还是针对别人的,都极有可能传染给其他类似的人,造成非常有害的影响。

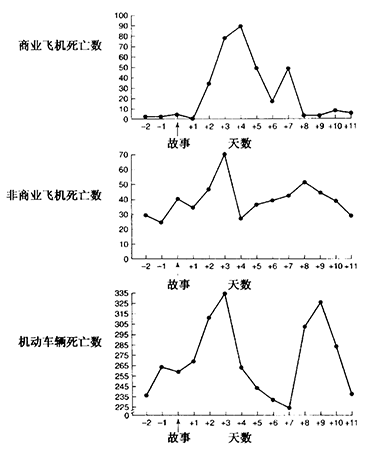

插图4-2 自杀事件报道之前、当日、之后事故死难人数按天变化情况

这些曲线清楚地表明,最大的危险是在新闻报道发表三四天后。但死亡人数在一个短暂的下降后,大约一周后又出现了另一个高峰,到第十一天时则已经完全恢复正常了。好几种不同类型的数据都表现出同样的规律,表明隐性自杀的确是有规律可循的。那些试图把他们的自杀伪装成事故的人,会在自杀前等待几天,也许是在积累勇气,也许是在进行筹划,也许是在安排后事。但不管这种规律是出于什么原因,我们知道旅行者的安全在自杀一谋杀事件报道后三到四天时受到最大的威胁,再往后几天,又受到一个程度较轻的威胁。在这些时间旅行应该特别注意保重。

但社会认同原理的负面影响最富戏剧性的表现形式恐怕还是模仿性的犯罪。在70年代,最引人注目的模仿犯罪行为是劫机。那时候劫机事件就像空气中的病毒传播得一样快,隔不了多久就会发生一起。在80年代,伪劣产品又引起了人们的注意,其中最著名的例子有泰诺胶囊中注入氰化物和格白婴儿食品中加玻璃的事件。根据联邦调查局法庭专家的说法,每一次这样的案件在全国范围内报道之后,平均都会有30起类似的案件发生(Toufexis,1993〉。而更近的例子则有令人发指的传染性的群体屠杀事件。第一起这样的事件发生在工作场所,然后,令人难以置信地,传到了校园里。比如说,在1999年4月20号科罗拉多里特顿发生两个高中学生进行血腥屠杀的事件后,警察部门报告了二十几起来自问题学生的类似的威胁、计划或企图。两起这样的企图甚至获得了“成功”:在里特顿血案之后的十天之内,一名阿尔伯塔的14岁少年和一名佐治亚州康页斯的15岁少年,打死或打伤了共计八名同学。

这种大规模的事件是值得我们深入地分析和研究的。为了真正地了解它们,把它们之间的共同点找出来很有必要。在工作场所杀人案中,观察者们注意到这种案件经常都发生在邮局,所以把问题的症结归结到了美国邮局工作环境中的“难以忍受的压力”。而在学校的杀人案中,评论家们也注意到了一个非常奇怪的现象:所有这些出事的学校都位于乡村或郊区,而那些永远都处于火山爆发的边缘的城市中心的学校反而相安无事。所以,新闻媒体向我们指出,在乡村或郊区长大也有一种“难以忍受的压力”。根据这些说法,邮局的工作环境和小城市的生活环境造成了在那里工作或生活的人的爆炸性的反应。这里的逻辑很简单:类似的社会环境导致了类似的行为。

但是,当我们试图了解交通事故中呈现出来的奇怪规律时已经考虑过类似的社会条件这个解释了。菲利普斯就考虑过这样的可能性(Phillips,1979):在一个特定的环境中,一组共同的社会条件导致了一系列的自杀。但这种解释当时并不令人满意,现在也同样不令人满意。为了找到一个更好的解释,有必要再接触一下现实:在邮局工作或是在乡村或郊区生活,难道比在煤矿工作或在城市内部帮派成群的危险街道上生活有着更加“难以忍受的压力”吗?不至于吧?当然,在杀人事件发生的特定环境中的确存在某种紧张因素,但这种紧张因素看来并不一定比在其他环境中更严重(而且经常还更不严重)。不,“类似社会条件论”缺乏足够的说服力。

那么这个合理的解释在哪里呢?我马上就想到了社会认同原理。根据这条原理,人们经常会效仿其他类似的人的行为,尤其是在他们对自己没有把握的时候。那么,还有谁会比一个牢骚满腹的邮局工作人员更像一个牢骚满腹的邮局工作人员呢?又有谁会比一个心怀不满的小镇青少年更像一个心怀不满的小镇青少年呢?不幸的是,在现代生活中不少人都存在这样那样的心理问题。他们会怎样处理这些问题取决于很多因素,而其中的一个就是观察与他们一样的其他人做出了什么样的选择。就像我们在菲利普斯的研究数据中所看到的,高度公开的自杀会导致很多类似的人的自杀,我相信同样的逻辑也可以解释高度公开的群体杀人事件。因此与自杀事件一样,媒体工作者们也应该好好反省一下应该怎样报道杀人事件,把它们放在多么显著的位置。对杀人事件极尽渲染的报道不仅仅扣人心弦、煽情、具有新闻价值,而且也是恶毒的。

孤岛效应

菲利普斯博士的研究工作非常有助于我们了解相似的人的行为对我们所具有的可怕的影响力。而一旦我们对这种力量有了充分的认识,就有可能了解也许是我们这个时代最惊人的依从悲剧——在圭亚那琼斯城发生的集体自杀事件。这个事件有好几个关键的特征值得我们仔细研究。

人民圣殿是个带迷信色彩的准宗教组织。它创建于旧金山,成员主要来自旧金山的穷人。1977年,吉姆·琼斯——这个组织无可争辩的政治上、组织上、精神上的领袖——带领大部分成员移居到了南美圭亚那的一处丛林地带。开始的时候,人民圣殿的存在并不为世人所知道。但在1978年11月18日,从加州去圭亚那对这个组织进行调查的国会议员利奧·赖安,他率领的调查组的三名成员,以及一名这个组织的叛逃者,在试图乘飞机离开琼斯城时被害,人民圣殿才引起了外部世界的注意。琼斯相信自己会受这桩谋杀案的牵连而被捕,而这又会导致人民圣殿的灭亡,因此决定以自己的方式来控制人民圣殿的结局。他把所有成员召集到身边,要求大家集体自杀。

第一个响应的是一名年轻妇女。她镇静地走向那个现在已经是妇孺皆知的草莓口味的毒药桶,舀起毒药,给她的婴儿服了一份,自己也服了一份,然后坐下来。四分钟之内两人便在抽搐中死去了。然后其他人也一一效仿了。虽然少部分琼斯城的人逃跑了,而且还有些人据说进行了抵抗,但据幸存者说,910个人中的大多数都是有秩序地、心甘情愿地死去的。

这样的事情发生之后,每一个人都震惊不已。广播、电视和报纸对此进行了连篇累牍的分析和报导。在悲剧发生后的很多天内,人们的谈话都离不开这个题目:“现在发现死了多少?”“一个逃出来的人说他们喝毒药时就好像是进入了催眠状态。”“他们到底是去南美做什么?”“真是令人难以置信。到底是怎么回事?”

是的,“到底是怎么回事?”也就是说,为什么会发生这种惊人的依从行动?为了回答这个问题,人们提出了很多种不同的解释。一些解释集中在吉米·琼斯的个人魅力上。因为他的迷人风度,人们对他像救星一样爱戴、像父亲一样信任、像国王一样尊重。另一些解释针对那些被吸收到人民圣殿中的人。他们大多贫穷、没有文化,愿意放弃思想和行动的自由,来换取一片一切都已经为他们安排好的安全天地。还有一些解释则强调了人民圣殿的准宗教性质,在这样的组织中摆在第一位的就是信徒们对领袖的不容置疑的忠诚和信赖。

每一种解释无疑都有它的道理,但我觉得它们都有些不足。毕竟世界上到处都存在魅力十足的人所领导的由依赖性强的信徒组成的团体,而且这种情况在过去并不少见。但我们却几乎没有发现任何一个这样的组织发生过哪怕是与琼斯城事件相近的事。这里面一定有点什么别的很关键的东西。

一个一针见血的问题为我们提供了一点线索:“假如人民圣殿当时仍然在旧金山,琼斯的自杀指令会被执行吗?”对这个问题,任何回答都只能是个推测,但对人民圣殿最熟悉的专家却很有把握,他们知道答案。路易斯·E·乔里昂·韦斯特博士,当时洛杉矶加州大学精神病学和生物行为科学系主任和该校神经精神病学研究所主任,是研究宗教迷信组织的权威。在琼斯城自杀事件发生前,他已经对人民圣殿进行了八年的观察。他在接受采访时说的一番话非常发人深省:“这种情况在加州是不会发生的。但他们却生活在丛林之中,处在一个不友善的国家里。他们与身边的世界是完全隔绝的。”

虽然悲剧发生后人们众说纷纭,莫衷一是,但我认为韦斯特博士的观察,以及社会认同原理,对我们圆满地解释这一场依从性自杀非常重要。我的看法是,在人民圣殿的历史上,最直接地导致了成员们那天的自杀行为的一件事发生在一年前,当人民圣殿迁至这个习俗迥异、人地两生的丛林国家的时候。如果我们相信吉姆·琼斯具有一种邪恶的天才,那么他完全认识到了这种迁移对他的追随者们的巨大心理冲击力。一夜之间,所有的人发现自己来到了一个完全陌生的地方。南美,尤其是圭亚那的热带雨林,与他们在旧金山经历过的一切完全不一样。这个他们突然掉进去的环境——包括自然的和社会的两方面——对他们来说是神秘莫测、险象环生的,他们一定感到自己的生活充满了未知和不确定性。

啊,不确定性——社会认同原理倚重的一员干将。我们知道,当人们不知如何是好时,常常会模仿旁人的行动。在遥远而陌生的圭亚那,人民圣殿的成员当然也有这种倾向。但同时我们也看到,人们最爱模仿的人是一类特殊的人,也就是与自己类似的人。明白了这一点,吉姆·琼斯的迁移策略的高明之处就比较容易看出来了:在圭亚那这样的国家里,对于琼斯城的居民来说,除了与他们一道迁来的人民圣殿的成员,再也没有与他们相似的人了。

对于人民圣殿的成员来说,什么是正确的在极大程度上取决于深受琼斯影响的其他人民圣殿成员的所作所为。当我们从这个角度来看时,这些人秩序井然、镇定自若地走向毒药桶和自己的末日的恐怖事件就比较容易理解了。琼斯并没有使他们进入催眠状态,而是他们已经被说服了——部分地是被琼斯,但更重要的是被社会认同原理——自杀是正确的行为。当他们刚听到死亡命令时,一定也有点不知所措。因此他们开始观察周围的人,以确定什么是应有的反应。

值得注意的是,他们发现了两项社会证据,每一项都给人以深刻的印象,每一项都导致了同样的结局。首先,有一批人迅速地、心甘情愿地喝下了毒药。在任何强势领导人统治的组织内都会有几个这样盲从的人。在这里他们是被事先特别指定来做出表率还是本来就对琼斯言听计从已经很难知道了。但不管是哪种情况,这些人的行为产生的心理影响是不可低估的。如果说新闻报导中完全陌生的相似的人的自杀都能使人模仿,可以想象在琼斯城那样的地方,自己的邻居从容赴死的影响力会是何等巨大。第二项证据则来自人群自己的反应。在当时的条件下,我猜测所发生的正是大规模的多元无知效应。每个琼斯城的人都观察周围的人以对形势做出判断,并且——由于看到一片表面上的平静,因为其他的人也在不动声色地进行观察和判断——“发现了”耐心地等待轮到自己饮毒是正确的行为。可以预料的是,正是这种被误读但却很有说服力的社会证据,导致了圭亚那热带丛林中有秩序地等待死亡的人群的令人毛骨悚然的镇静。

根据我自己的观察,大多数对琼斯城事件的分析都过于集中在吉姆·琼斯的个人品格上。虽然他毫无疑问是一个少有的非常有号召力的人,但我相信他的力量主要不是来自他非凡的个人品格,而是他对基本心理学原理的理解。作为一个领导,他的真正聪明之处在于他知道个人领导能力的极限。没有哪一位领导人能指望依靠自己一个人的力量说服组织内的所有成员,然而一个强有力的领导人却有理由指望说服相当大一部分成员。然后,大量成员已被说服这一事实本身,作为原始信息,又能说服其余的人。因此,最有影响力的领导通常正是那些知道如何在组织内创造条件,使社会认同原理最大限度地为他们所用的人。

琼斯体会最深的似乎也正是这一点。他的高明之处是决定把人民圣殿从旧金山迁移到南美这个赤道附近的遥远地方。在这里,不确定性和成员们特殊的相似性使得社会认同原理能最大限度地为他所用。一般来说,一个1000人的集体是很难由一个人的力量维系在一起的。但在这里,1000人的群体则由追随者变成了一群失去个人意识的动物。正如屠宰场操作工早就知道的那样,畜群意识使得牲畜们更容易被控制。只要使它们中的一些朝我们所希望的方向移动,其他的——可能并不是跟着领头的那只跑,而是效仿自己周围的那些牲畜——也将平静地、机械地跟着移动。因此不是从他戏剧性的个人风格,而是从他深厚的社会柔道知识入手,才能最透彻地了解吉姆·琼斯的惊人力量。