《冬牧场》读后感 |

开年的第一篇读后感给了《冬牧场》。

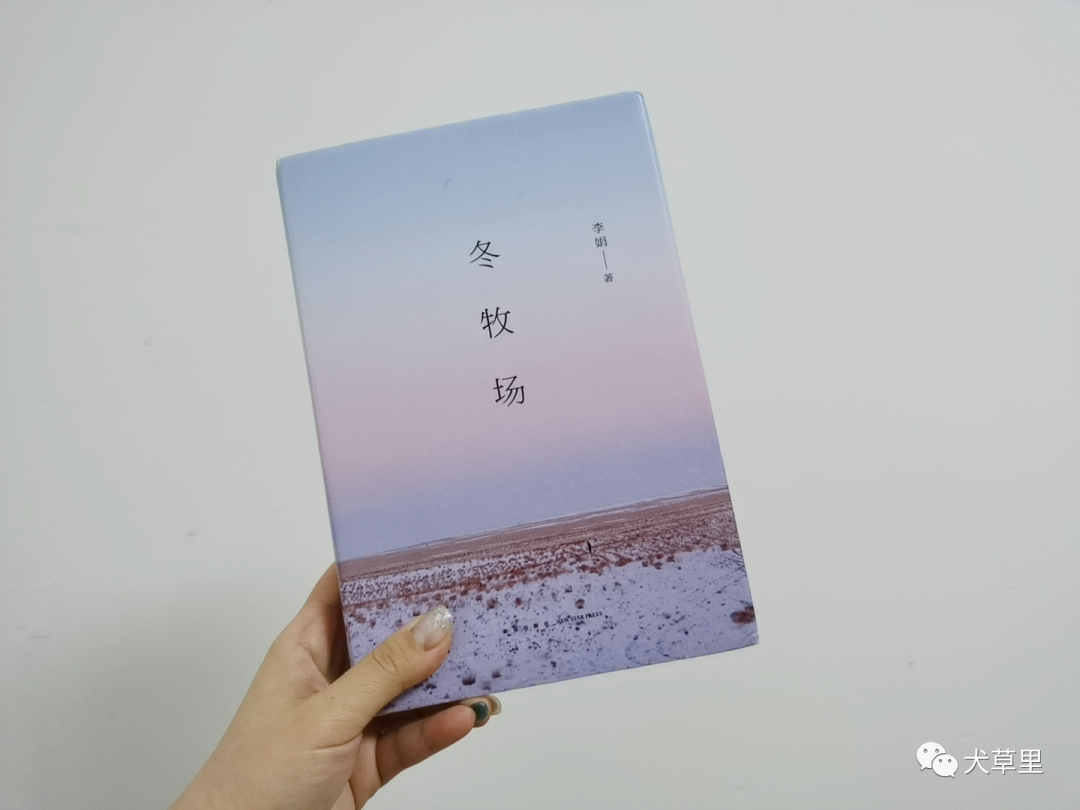

买这本书其实是个意外,那天我和老爹在诚品书店晃荡,看到它被安置在一堆外国散文集中,安静地等待着一些人带走。恰逢前段时间,我通过友人的安利知道了新疆作家李娟,于是鬼使神差般地,我成了那个带走它的人。

新疆人带走新疆作家的书,没毛病。

2021年的第一天我就开始了老习惯,就着茶看书。没想到我越看越嗨,一个白天竟然看完了小三分之一的内容。果然是新疆丫头子,写的书看似特别生活,有点流水账之嫌,但是一点也不觉得枯燥乏味,反而还能有一些思考。

说实话,如果没有看过这本书,我可能不会知道原来牧场是按照季节划分的:“春秋牧场”、“夏牧场”和“冬牧场”。不同季节下,不同地区的牧草生长情况是不同的,这也说明了为什么牧民要转场,一方面转场可以及时给牲畜提供优质牧草,保证牲畜的成长和数量的增加;另一方面巧妙地维持了生态的平衡,以防牧草被过度啃食。

在新疆阿勒泰地区,夏牧场一般会选在气候凉爽、水草肥美的区域,比如额尔齐斯河流域,阿尔泰山脚下;冬牧场则选在山谷、盆地等凹陷地区,主要是为了防寒避风,羊群可以刨地吃雪下的牧草,比如准噶尔盆地。由于冬牧场的地形特点,哈萨克牧民便形象地称之为“冬窝子”。

说到游牧民族,有的时候我还挺向往的。策马驰骋在原野上,逆风而行,多爽。可想象就只能是想象,李娟用最平常的语气将哈萨克牧民的生活娓娓道来——晨起放牧,落日归来。在漫无边际的荒野上待够五个小时,羊们吃饱了,再骑着马赶回家;留在家里的人呢,打扫院子,收拾毡布,定时拿着袋子去扛雪回来。日复一日,天天如此,直至春天即将来临,再次拔营迁徙前往春牧场。这样枯燥乏味,单调寂寞的生活,才是游牧民族的生活,如此严谨地遵守自然法则和传统规律。

正是有了这样独特的经历,李娟在书中后半部分透露出一种担心:现代畜牧业下牧民的生存问题。

生存问题一直是人类命题讨论的热点之一。书中的男主人在一次不经意间透露出“家庭牧场”政策的执行在一定程度上影响了像他们这种祖祖辈辈以游牧为生的牧民们。“游牧”两字,首先就是“游”。男主人对于定居其实是非常高兴的,但他不大能理解的是,有一天牧民们都定居下来,有了自己的家庭牧场以后,他们赖以为生的赚钱渠道从何而来。

这一点的担心,其实是由国家来承担的。

走向现代化是一个国家向上发展的必然趋势。因此,原始游牧民族要改变上千年来的游牧方式,转变定点定居“家庭牧场”方式,以适应工业化的需求。这也就是为什么国家鼓励游牧民族定居,并且给予一定的补贴,一方面解决牧民生活质量问题,另一方面让牧场资源能够集中利用。所幸,定居政策执行了这么多年,有关于这类新闻报道大多数还是积极的。

李娟写这本书的时候是2010年,十年过去了,不知道那个哈萨克牧民一家的生活是否越过越好。希望是幸福的,毕竟他们一家在书里呈现的生活,虽然辛苦但很美好。

2021年1月23日于苏州

在线阅读网全本在线阅读:http://www.yuedu88.COM/